川村さんの手掛けられている作品のヒット率ってスゴくないですか?実写映画だけじゃなくてアニメ、小説、絵本ってかなり幅広いし、前代未聞ですよね。

今回は『世界から猫が消えたなら』『億男』などの著者・川村元気さんの最新刊『百花』を取り上げました。自身のお祖母様が認知症だったことをきっかけに執筆したという本書では、記憶を失っていく母と、母との思い出を蘇らせていく息子が描かれています。執筆のため20ヵ所以上の施設を取材し、100人以上の認知症の方とお話したという川村元気さんに、介護の在り方について考えたこと、作品で描きたかったことなどを教えていただきました。

- 構成:みんなの介護

「あなたは誰?」息子を忘れていく母と、母との思い出を蘇らせていく息子。ふたりにとって忘れることのできない“事件”とは?現代に新たな光を投げかける、愛と記憶の物語。認知症と診断され、徐々に息子を忘れていく母を介護しながら、泉は母との思い出を蘇らせていく。ふたりで生きてきた親子には、どうしても忘れることができない出来事があった。現代において、失われていくもの、残り続けるものとは何か。

目の前に認知症の人が初めて現れた。とことん知ってみると、認知症が怖くなくなった

くらたま

くらたま 川村

川村たしかに、いろんなことをやっているから「意味不明な人」って思われているかもしれないです(笑)。

僕は「物語」に興味があるので、物語に合わせて出し方を変えているだけなんですけどね。映画もアニメも小説も、それぞれに楽しさがあるので。

くらたま

くらたまなるほどなぁ。小説『百花』で認知症をテーマにしたのは、どうしてですか?

川村

川村きっかけは、自分のおばあちゃんが認知症になったことですね。初めて、目の前に認知症の人が現れた。そのとき、「認知症って怖いな」と思ったんですよね。

くらたま

くらたまそれってすごく素直な感覚だと思います。どうしたら良いかわからないというか。

川村

川村で、ここから2つの選択肢があるなと思ったんです。1つは、逃げちゃうこと。もう1つは、とことん知ること。

僕はありがたいことに小説を書いている人間だから、「書く」ことをゴールにすれば、逃げずに向き合えるなって思いました。

でも、いざ向き合っていると「あなた誰?」なんて言われたりして。

ここのところ、母から「泉」と呼ばれなくなった。息子であることは認識しているようだが、名前を忘れてしまったようだった。 百合子は何千、何万回と発してきた息子の名前まで失った。

(『百花』P267より引用)

くらたま

くらたま自分のことを忘れられちゃうと、ショックを受けられるご家族も多いと思います。川村さんはどう思われましたか?

川村

川村そうですね。不謹慎なのかもしれないんですけど、映画『君の名は。』みたいなことが現実に起こっていることに、SF映画を見ている気分にもなりました。

くらたま

くらたまそうか〜。あの映画も、お互いの名前を忘れちゃうお話でしたね。記憶がなくなるという部分では共通点だ。

川村

川村そうなんです。僕がSFとしてやっていたことが、現実に起こっている。おばあちゃんの頭の中で何が起きているのか、すごく興味が湧いてきたんです。

どうして忘れちゃうのか、同じことを何回もやってしまうのか、ひとり歩きをしてしまうのか。逃げずに思い切って突っ込みました。すると、それらの理由がわかってきて、怖くなくなってきたんです。

くらたま

くらたま得体が知れないことって、確かに怖いかもしれないですね。川村さんとしては、なんでひとり歩きしちゃうんだと思いますか?

川村

川村みんな目的はあると思うんですよ。買い物に行こうとか、友だちの家に遊びに行こうとか。だから家を出る。

すると、歩いているうちに、記憶が子どもの頃に戻って「あ、学校に行かなきゃ」と右に曲がってしまう。でも、次の瞬間には大人になって、「あ、スーパーはこっちだ」って、違う方向に曲がってしまう。

子どものとき、思春期のとき、子育てしているときなど、すべての記憶が、今の時間と横並びになっているのだと思います。だから、目的はあるんです。多分ですけど。

くらたま

くらたま夢の世界みたいですね。

川村

川村そうなんです。時間と空間がちぐはぐで、それがでたらめに編集されたようになっている。その状態を、文章を使って小説で書いてみたいと思ったんです。

悲惨な認知症介護のケースはたくさんある。だけど、僕はあくまで祖母の話を描きたかった

くらたま

くらたま『百花』を執筆するにあたって、たくさん取材されていますよね。

川村

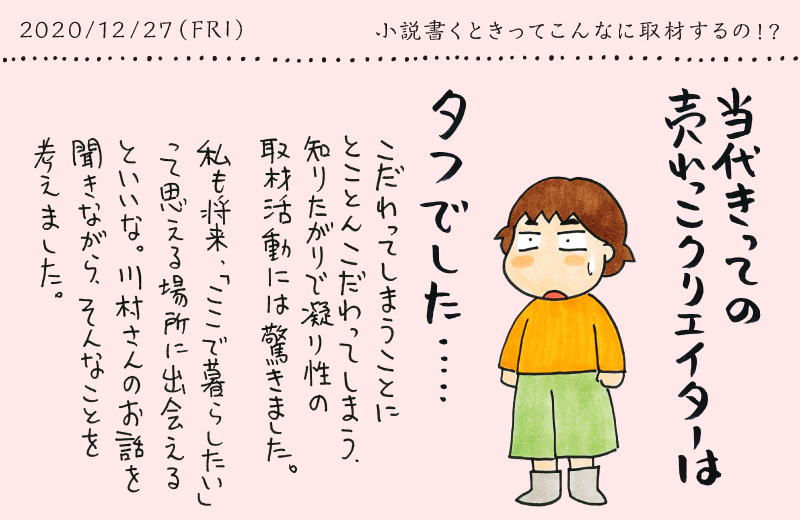

川村病院や施設は、小説に書いてないものを含めて20ヵ所くらい回っていますね。認知症の方とは100人くらい喋り続けました。

くらたま

くらたまそれはすごい!認知症をテーマにした小説を書くために、そこまで取材された方っていないでしょうね。

川村

川村もちろん取材をしているなかで、小説に描かれているより介護をしている方が大変な思いをされているケースがたくさんありました。「現実はもっと悲惨なんだ」という批判もあるかもしれなせん。

けど、それをすべて書いたら、きっとそこだけ蛍光ペンで線を引いたみたいに明らかに目立ってしまう。僕はドキュメンタリーをやりたいわけじゃないし、認知症小説というよりは、自分のおばあちゃんの話、なにより人間を形成している記憶の物語を書きたかったんです。

くらたま

くらたまたくさんの施設に行ったということですが、施設ごとに違いを感じたことはありますか?

川村

川村印象的だったのは、認知症で暴れてしまう方がいる施設もあれば、そういう方がまったくいない施設もあったことですね。

くらたま

くらたまそれって、何が違うんでしょうか?

川村

川村例えば、神奈川県藤沢市にある有名な「あおいけあ」という施設では、ドアに鍵をしていないんです。職員の方にその理由を尋ねたら、「もし8時間ずっと喫茶店にいてくださいって言われたら、実際にいることができますか?」と言われて。

居心地がいい喫茶店でも、それはさすがにつらいと思うんです。しかも、鍵まで閉まっていて絶対に外に出られないとなったら、普通の人でもストレスでどうにかなってしまう。

施設で暴れてしまう方も、ひとり歩きをしないために鍵をかけて閉じ込めてしまうと、「出たい」と思って余計に暴れてしまう。そういったことがあると聞いて、「確かにそうだな」って。

くらたま

くらたま確かに、私たちに置き換えてもそれはかなりつらい状況ですね。

川村

川村こんなことを言ったら怒られるかもしれませんが、ある特養に行ったら「僕でさえ早く帰りたいな」と思ってしまったんです。感覚的に「ここは嫌だ」と。

もちろん、すべての特養がそうじゃないです。でも、おじいちゃんやおばあちゃんを、自分が早く帰りたいと思ってしまう場所にいさせるって、どういうことかを考えたんです。

「リノリウムの床と白いコンクリートの壁に囲まれて、小さなテレビをみんなで見て、プラスチックの器で食事をする場所」

「そうですね」

「葛西さんがそこに住めと言われたら、何日いられると思いますか」

「いや……どうでしょう」

「施設それぞれに考え方があると思うんです。コストや効率のこともあります。それを否定するつもりはありません。でも私は、そういう環境に半日も耐えられないと思います」

(『百花』P161より引用)

くらたま

くらたま確かに、施設によって相性ってありそうだなぁ。小説で描かれたのは、特養ではなく、「あおいけあ」のような施設でしたね。

川村

川村実は、小説にするときに悩んだんです。一般的にある特養みたいなケースを描くか、専門的なケアや、個人の主義を実施しているケースを書くのか。

ただ、僕は認知症の現実をドキュメンタリーで見せようとは思っていなかった。エンターテンメントとしてこの作品を書きたかったし、認知症になった母親と子どもの理想の形はこうだ、というのを描きたかった。

だから、自分のチョイスとして、「あおいけあ」のようなケースで描いたんです。もっとシステマティックにやってほしいっていう人もいるでしょうし、それはそれでもちろん否定しません。

くらたま

くらたま人によって、「うちはこっち」というのがあって良いんでしょうね。ただ、気になるのは特養のような施設と「あおいけあ」のような施設、それぞれの施設で働く職員の方々の負担ですね。

川村

川村負担は同じくらいかもしれないですけど、一度に見ることができる人数が違うんじゃないかなとは思いました。鍵を閉めないって良いことだとは思うんですけど、じゃあそれでひとり歩きがなくなるかっていうと、そうじゃない。

「あおいけあ」の場合は、小さな町にある地域密着タイプの施設だから、きめ細やかに見ることができる。だからこそ成立するというところもあるでしょうから、どちらが良いとか悪いとかではないんでしょうね。

くらたま

くらたまそうですね。鍵をしないところに入れていて、ひとり歩きしてしまって事故が起こったりしたら、それはそれで問題にもなりそうですし。

川村

川村それも含めてのお互いの理解があるかどうかですね。

絶対にひとり歩きさせないでくださいっていうなら、鍵がちゃんとしてあるところに入ってもらうのが良い。自宅の近くに特養があるなら、家族が毎日、通ってあげられた方が嬉しいかもしれない。

くらたま

くらたま見方や状況によってベストってぜんぜん違うんだよね。

川村

川村あと、介護は本当に「センス」が問われるところもありますから。

くらたま

くらたま介護に対して「センス」っていう言葉はなかなか出てこないけど、良い言葉ですね。

川村

川村僕から見ると、「あおいけあ」は、本当にセンスが良いなと感じました。理不尽に暴れている人は見なかった。それに介護している職員さんも、自分の赤ちゃんを抱っこをしていたり、犬や猫がうろうろしていたりして、非常に暖かい空間になっていました。

くらたま

くらたま「よそも真似すれば良いじゃん」って思うけど、センスってそういうものじゃないんでしょうね。

川村

川村それは、歌が上手い人の真似をしろといわれても、簡単にはできないのと同じでしょうね。もちろん、すぐに真似できることもたくさんあるんでしょうけど、働いている人も利用者の方々も、「介護ってこういうものなんだろうな」と思いこんでしまっていて、新しいものを取り込んでいく可能性に気付いていないケースが多いと思います。

今の社会にはそういうところがたくさんあって、例えば銀行でも区役所でも、ずっとあのシステムで何十年もやっている。あの雰囲気って、早く帰りたいなと思うんだけど、「こういうものなんだろうな」と思って諦めているところがありますよね。

特に介護の世界は、これから爆発的に利用者が増えるわけですから、いろんなセンス、システム、価値観が導入される状態になると良いなと思います。

くらたま

くらたま川村さんご自身が認知症になったらって考えることってありますか?

川村

川村うーん、そうですね。認知症になりそうだと思った瞬間に、今回の取材で培った経験をいかして、センスが良くて相性の合う施設と介護士の方に、早めに予約をとります(笑)。

記憶が人間を決めている。何を忘れているかに、その人の個性が出る

くらたま

くらたま認知症について考える中で、新しい発見などはありましたか?

川村

川村認知症になったおばあちゃんと話しているうちに、自分もいろいろと忘れていて、記憶が改ざんされていることに気付かされましたね。

くらたま

くらたまおばあちゃんの方がちゃんと覚えていたことがあったんだ。

川村

川村そうなんです。『百花』にも書きましたが、一緒に釣りに行った思い出をおばあちゃんと話しているときに、僕が「海で、こんな大きな魚を釣ったよねって」って言ったら、「それは海じゃなくて、湖だったでしょ」って言うんですよ。

でも僕は、間違えているのはおばあちゃんだと思っているから、「いや、海だよ」って返事をしたんですけど、家に帰って写真を確かめてみたら湖だった。 僕が自分の記憶を改ざんしていたんですよ。

そのとき、なんでこんなに記憶って適当なんだろうって思って。でも、記憶こそが人間を決めているじゃないですか。覚え方も含めて。

半分の花火が、母との記憶を次々と蘇らせる。言葉の代わりに涙が溢れ出てきて、泉の頬を濡らした。

母さん、ごめん。すっかり忘れてたんだ。p296

(『百花』P296より引用)

くらたま

くらたま覚え方も含めて、記憶が人間を決めているって面白いな、そのフレーズ。でも確かにその通りですね。

川村

川村人間って恣意的に記憶を改ざんしているし、その改ざんの仕方が、その人の個性だったりすると思うんです。つまり、何を覚えているかよりも、何を忘れているかに、その人の個性が出る。

くらたま

くらたまわかる、それすごくわかる!都合良く忘れちゃったりすることありますもんね!

川村

川村つまり、人間の個性っていうのは、欠如したもので決まるんじゃないかと。 記憶の集合体でできている人工知能・AIの作家がいたとしますよね。そのAI作家に個性を与えるとしたら、僕は「愛」の記憶を消すと思う。そうしたときに、「愛」を違う言葉や表現で表そうとするんじゃないか。

画家のAIを作るなら、ゴッホとかピカソとか過去の作品を記憶させた後に、「赤」の記憶を抜く。そうしたら、そのAI画家の個性が出てくるんじゃないかって。

くらたま

くらたますごい発想だなあ。そうだとすると、忘れることも悪いことばかりじゃないし、怖いこととばかりじゃないのかもしれない。

川村

川村小説を通じて、記憶を失うことが必ずしも悪いことではないと思うようになりました。それこそが人間らしさなのだとも。それも、取材しながら見つけていったことですね。

50年間ほとんど変わっていない認知症のイメージをアップデートしたかった

くらたま

くらたまやっぱり。認知症の方を家族だけで支えるっていうのは反対ですか?

川村

川村僕は…そうですね。なんか近い人には優しくできない気がします。

くらたま

くらたまわかるな〜。つい期待しちゃうからね。

川村

川村お母さんが子どもに「なんで勉強できないの?」って怒るじゃないですか。あれと一緒だと思います。

プロとして塾の先生だったら、一人の子にそんなにムキにならないけど、身内には「こんなはずじゃないだろう」っていう感情が出てきてしまう。

駅の構内。騒がしく話し始める母親に、ちゃんとしてよ子どもじゃあるまいし、と声を荒げてしまう。

俺の母親はこんなんじゃないはずだ。

(『百花』P129より引用)

くらたま

くらたまそうですね。それでも昔からの習慣というか、親の介護は長男や長男のお嫁さんの役目というような刷り込みが、まだ強いような気もします。

川村

川村いやぁ、僕としてはおすすめしないですね。海外のケースとかも取材したんですが、日本くらいですよ、ここまで肉親で頑張るぞ、みたいなのは。日本でも変わってきているとは思うんですけど。

くらたま

くらたま日本の変化も感じますか?

川村

川村まだ根深いものはありますが、少しずつ変わってきていると思います。

ただ、有吉佐和子さんの『恍惚の人』っていう小説がありますよね。みなさんご存知通り、介護問題を扱った文学作品で、200万部近くを売り上げた大ベストセラー。それがまさに、長男のお嫁さんが認知症の舅の介護をすごく頑張るお話なんです。いまだに介護というと、このイメージが強いんです。

でも、調べたらもう50年近くも前の小説なんですよね。このイメージが変わっていないっていうのは、さすがに違和感がありました。このイメージをアップデートしたいという気持ちも、『百花』を書くときにありました。

くらたま

くらたま確かに、そういう認識が払拭できない人がまだ多い印象を受けますからね。だから介護離職っていう問題も減らない。誰も得をしないのに。

川村

川村認知症に対して、昔は狂ってしまったかのような理解、描かれ方が多かった。でも、現在はなぜそうなってしまうのかもわかってきている。介護する側のスタンスも変わってきています。

認知症へのイメージをアップデートしなければというのは、今回、『百花』の構想の段階から思っていたことでした。

くらたま

くらたま世の中がこれだけ変わっているのに、そこだけ50年前から変わっていないというのは、確かにおかしい。

川村

川村そうなんです。僕は、きっかけを得て介護を知ることができたから、それに気づくこともできた。今回のように機会があれば、持っている話を開示したり、思ったことや気づいたことも話していきたいと思っています。

くらたま

くらたま貴重なお話をありがとうございました。ますますのご活躍を楽しみに、期待しております!

- 撮影:佐藤 類

川村元気

1979年横浜生まれ。上智大学文学部新聞学科卒。「電車男」「告白悪人」「モテキ」「おおかみこどもの雨と雪」「君の名は。」「天気の子」などの映画を製作。2010年、米The Hollywood Reporter誌の「Next Generation Asia」に選出され、翌11年には優れた映画製作者に贈られる「藤本賞」を史上最年少で受賞。12年、初小説『世界から猫が消えたなら』を発表。米国、英国、フランス、ドイツ、中国、韓国、台湾などでも出版され、200万部突破のベストセラーとなる。14年、絵本『ムーム』を発表。Robert Kondo&Dice Tsutsumi監督によりアニメ映画化され、全世界32の映画祭にて受賞。18年、佐藤雅彦らと製作した初監督作品「どちらを」が第71回カンヌ国際映画祭短編コンペティション部門に選出される。他著に小説『億男』『四月になれば彼女は』、対話集『仕事。』『理系に学ぶ。』『超企画会議』等。