数年向き合っている

大きなテーマがある

「頼る力」。これは発病後のボクにとって大きなテーマである。

数年前、某大手出版社から依頼された書き下ろしのテーマでもある。まだ書き終わっていないので、ここでこんなこと書いていいかわからないけれど、ボクが数年向き合っているテーマだと思ってください。

ボクの日常は、人に何らかのお願いをしなければ成り立たない。

「要介護5の神足さんでも、うちのおばあちゃんと比べたらお元気に見えるけれど…」と雑誌をご覧になった方がたまにそうおっしゃるけれど、できないことを数えたらキリがないほどなのだ。

それでも外出もできて車椅子に座ることもできる。右手でこうしてペンを握って、ものを書くこともできる。「元気なときは」ではあるんだけれど、できることもまだまだある。

表に出ているボクは、元気なときのボクである。

外出や撮影から帰って来て、ぐったりしているボクだって、ベッドで何日も動けないでいるボクだって。ボクは温度調節ができないのですぐに熱を出すから、点滴なんてそれこそ頻繁にある日常だ。

過去に入院中や吐血で染まったベッド上の写真を公開したこともあったが、そんなものはあまり皆さんだって見たくもないだろう。

要介護5でも、障がいを持っても、こんなこともできるんだぞってことを見せたいではないか。

ボクは、今の自分でも仕事ができて社会とつながっている。そう実感できるから頑張っていられる。

だけど、1人では何もできない。そう、ボクは皆さんの力によって生きている。

障がいはその人の特徴

特別なことではない

妻が、障がい者理解の講習会に出向いた。仕事で必要で定期的に受けているものらしい。

発達障がいなどの子どもの障がいについて学ぶものなんだけれど、その資料を見せてもらって「なるほどねぇ」と思うところがあった。

「障がいというのは、たまたまその特徴が少数派だからで、多数いる方から見て便宜上の呼び名だと思った方がいい」っていうこと。

そして、その少数派の人の特徴を多数派にあわせるために、いろいろなものを使ったり、手助けが必要だったりするんだそうだ。

まあ、これはちょっと無理がある定義だなあとも思ったが「人間に羽が生えていたら、家の中に階段なんて必要なくなるでしょ?」

今自分には羽がないから、階段を使って補っている。それは、世の中では当たり前のことである。

それと同じように、歩くことができないという特徴を持った人が車椅子を使っている。ってことらしい。

だから本当は特別なことではないって。

特別なことではないけれど、今の世の中まだまだ階段のように整備できていないから、できないで困っている人がいれば、できる人がやるのは当たり前のことだって。

あなただって、階段がなければ2階に行くのに何らかの手伝いが必要でしょ?と資料に書いてあるのだ。

健常者と呼ばれる多数派の人の中にも、個性の強い人、こだわりの強い人、自分の価値観でしか物事を考えられない人がいますよね。

「じゃ、ここからは障がい者ね」って線引きするのもおかしい話だなと思う。

ちょっと手助けが必要なこともあるけれど、障がいかどうかのラインは、多数派の人たちが研究をして決めたものに過ぎないんだって(これは認知症も然り)。

こうして多数派の方が、根気よく理解を示して声をあげてくれて、同じく多数派の人の心に1人でもひっかかってくれたらなあと思う。

多数派だけではない。少数派の人だって声を大にして訴えたっていい。多数派、少数派で分かれていること自体おかしいのだから。

ユニバーサルな世界をつくらなくてはいけない。

ラフにお願いすることが

ボクにはまだできない

話はちょっとずれちゃったけど、ボクは本当にいろいろな後遺症によって、本来できていたことも後発的にできなくなった。できていたことができなくなると、今までどんなに恵まれていたか痛いほどわかる。

そして、できていた自分もわかるから、今これをしてもらいたいってことが、相手にはわからないんだろうなってこともわかる。

常に付き合ってくれている家族だって100%わかるってことはないのだから、たまに会う人に要求するのは高度すぎる。

変な言い方になったらごめんなさいですが、障がい者歴が長い人と行動を一緒にすると、例えばあの店は段差があるから…なんていうと「1、2段でしょ。頼んじゃいましょ。店の人が上げてくれるでしょ」なんて本当にラフに言う。

まだボクにはそれができない。同行者がいてやってくれるのであればまだしも。でも考えてみれば、それが当たり前の世の中の方がいいに決まっている。

「すみません、ちょっと上まであげてください」と言うことができたら、レストランをどこにしようなんて悩むことはない。

困っている人はそれを

自分から言う勇気はない

日本はその点、後進国である。海外に行くと、アジアのバリアフリーには程遠い国であっても「車椅子なんだけど大丈夫かな?」なんて聞くとキョトンとされる。「なんで?もちろんwelcome」と。

日本だと車椅子は、便宜上入り口に近い席ってことが多い。それが海外では店の奥の席が空けばそこに通されることがある。

どうやって車椅子であそこまで行くんだって驚くけれど、店内が混雑していても車椅子が通る道がすっとできる。

お客さんが椅子から立ってすっと道ができるのだ。別に特別なことではないらしい。

会話を続けながらの人もいれば、赤ちゃんをベビーチェアからわざわざおろして抱っこして通路をつくってくれる人もいる。それだけで感激しちゃっているが、それが当たり前なんだなあって。

店の中だけではない。道を歩いていれば、歩道の段差でちょっとでもつまずいていたら、通りがかった人はそのまま通り過ぎることはない。

「May I help you?」もなく自然に手が出る。

車から車椅子を出そうとしているだけでも、通りがかったバリバリのヤンキーみたいな若者が降ろしてくれたりする(逆偏見だね)。ありがたいなぁと思う。

「日本では、困ったら声をかけてくれたら手伝います」という雰囲気が最大の理解みたいになっている。

しかし、実は困っている人は親しい人であっても「困っている」と自分から声をかける勇気はなかなか出ない。

どうか、近くにそのような人がいるならば声をかけてほしい。たまに、電車で席を譲ろうとして断られたりということもあるけどね。

「頼る力」の難しさ

でも頼らないのも自分

ボクも「頼る力」がうまく発揮できないでいる。もう十分頼っていると思っているからっていうのもある。

朝起きたとき、ベッドをジャッキアップさせてもらって、上半身を起こすことからお願いしている。歯を磨く用意をしてもらい、歯ブラシを手に持たせてもらう。そして排泄の処理へと続く…。

誰かにそれをしてもらうまでは、どんなに早く起きたって、自分は天井を見つめているだけだ。

歯を磨いたら大体メールのチェックをする。携帯を胸の上に置いてもらっているが、ちょっとでもずれたらもう手に取ることもできない。ロックがかかってしまったら解除できない。いつもの工程と違うことになっていたら何もできない。

妻が気がつくまで一日中見られないこともある。

それから妻に全介助で、車椅子に移してもらってリビングに行く。朝ごはんを全介助で食べさせてもらう。

ボクはどうやら2つの動作を同時に行うってことが苦手である。頭でこれは2つの動作って認識してしまうと途端にできなくなる。

訓練すればできるようになるとは思っている。だけど、結局全部妻のお世話になっている。

朝のルーティンだけでも全部頼って生きている。

自分の仕事も、さあ書いてって原稿を机の上に置いてくれる。テレビで取材した写真や動画を流してくれて、記憶の入り口に導いてくれる。すべてである。

妻がいなかったら仕事1つできない。妻の具合が悪かった時期、人に頼んで取材に付き合ってもらったりもしたがうまくいかなかった。

妻だってボクの思っているようになんて100%できるわけもなく、「違う、それは違う」って思うことも多々あるが、それでも妻がやってくれることが一番ボクの思っていることに近い。当たり前だ。一番近くでボクを見てくれているんだから。

結局誰かに頼って、誰かにやってもらわないと生きていけないわけだけど、今頼っていないことは「自分の意思」。やりたいことをできる限り自分でやりたいという気持ち。

それとどうやって「頼って」生きていくか。

まあ、ちょっとは遠慮もあるんだけれど、「意思」があるうちは人間として生きている実感もあるってことだろうと思う。生まれたての赤ちゃんにだって、意思はあると思うからね。

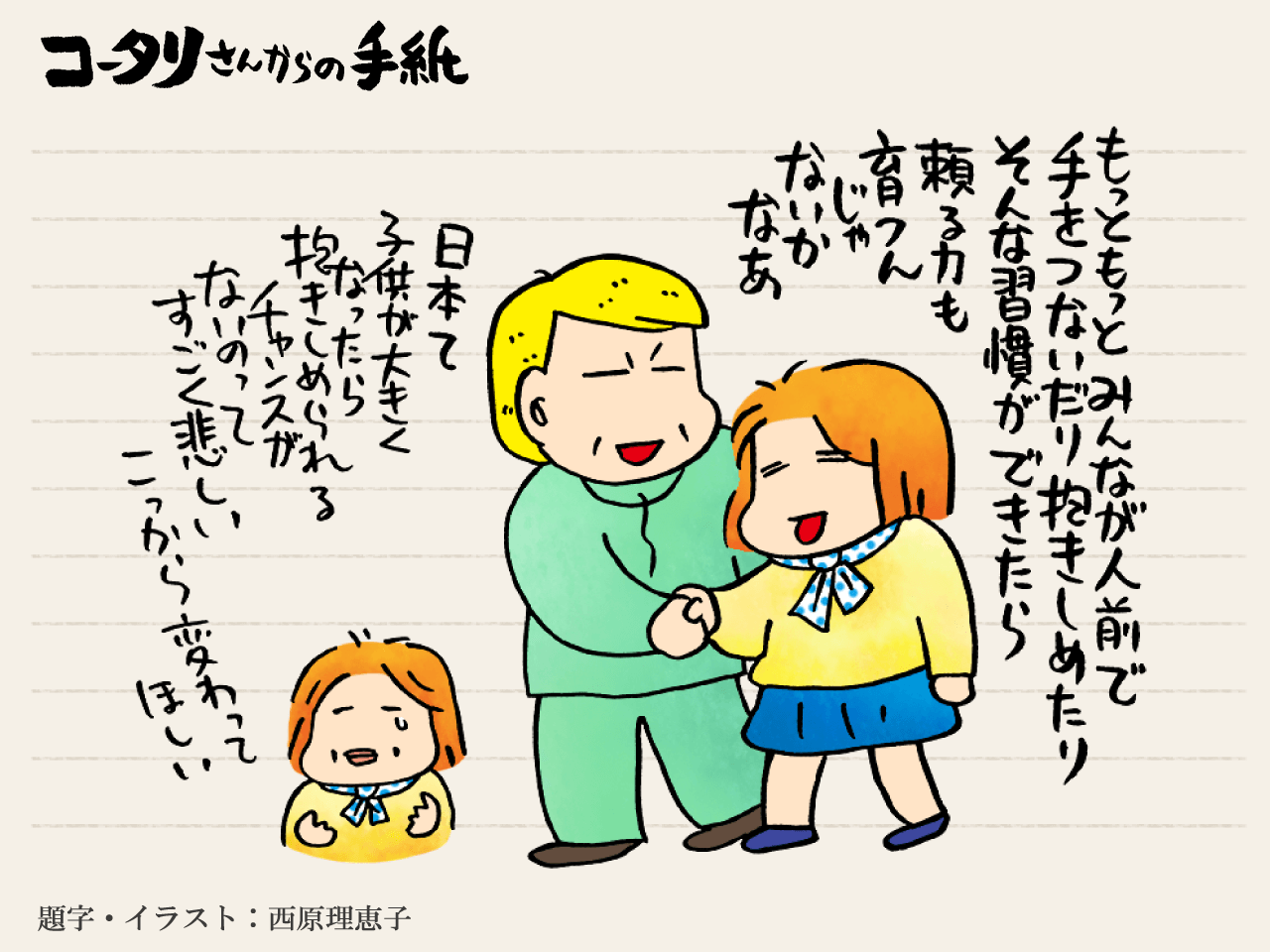

神足裕司[著] 西原理恵子[絵] 文藝春秋社 (2020/8/27発売)

9年前にくも膜下出血で倒れたコラムニスト コータリさんと、漫画家 西原理恵子さんがタッグを組んだ連載「コータリさんからの手紙」が本になりました!

現在好評発売中です!