みんなの介護アンケート

| トイレ(262件) | |

| 浴室(245件) | |

| 玄関・廊下(223件) | |

| 寝室(99件) | |

| 階段(96件) | |

| その他(69件) |

介護リフォーム(住宅改修)の目的

介護リフォーム(住宅改修)を行う目的としては、まず「高齢者や被介護者が自分の力で行動できる家にするため」という点を挙げることができます。

住宅改修によって、入浴や排泄、さらに室内移動や外出などの日常的な生活動作をスムーズに安全に行えるようにすることで、高齢者は自立した生活を送りやすくなります。

ある程度身体機能が改善し、自立した暮らしが再びできるようになれば、日常生活も意欲的になり、日々を活力あるものにすることも可能になります。

そして、「介護の負担を軽くすること」も、介護リフォームの重要な目的です。

要介護度が上がるほど、介護者の負担は大きくなっていきます。

住宅改修によって手すりがついた歩行介助がしやすくなった廊下、スライド扉にしてスペースが十分確保されたおかげで排泄介助がしやすいトイレなどが整備されれば、介護負担は大きく低減できます。

さらに、「自分の老後に備えるため」の介護リフォームもあります。

いまのところは不便なく暮らしている自宅でも、数十年後に自分が高齢者となれば、足腰が弱り、段差が多く手すりがない住環境に不安を覚えるときがやってくるでしょう。

高齢になってから改修の準備をするのは大変です。早い段階からリフォームのシミュレーションだけでもやっておくことをおすすめします(ただし、元気なうちから改修をする場合、介護保険の適用は受けられません)。

みんなは自宅のどこを介護リフォームした?事例をご紹介

高齢者が自宅で生活する場合に、どの部分をどのようにリフォームすべきでしょうか。介護リフォームをした経験者が答えたアンケート結果から、その傾向と理由を見ていきましょう。

1位:トイレ

バリアフリー化・広さの確保

トイレのリフォームで、ポイントになるのは「スペースをどれだけ取れるか」という点です。

車椅子で入れる広さを確保する、あるいは被介護者と介護者の2人が入っても介助する余裕があるだけの広さを確保すると、排泄時の介助をしやすくなります。

また、建築年数の経った古い家のなかにはまだ和式トイレを利用し続けている家もあります。排泄時に腰に負担のない洋式に変更することも大事です。

トイレのドアは開き戸の場合が多いですが、出入りの時に妨げになりやすいので、引き戸へと改修することが望ましいでしょう。

引き戸が難しいならばカーテンにする、握りやすいL時のドアノブに変えることも良いでしょう。

排泄動作は便座にしゃがむ・立ち上がる動作を想定して、利き手で握りやすい場所に「手すり」を設置することが基本です。

また、浴室同様、冬場は下着を下ろした際に寒さによるヒートショックが起こる恐れがあるので、温まる機能がついた便座を付ける、小型のヒーターを設置しておくと寒暖差を小さくできます。

2位:浴室

暖房器具の設置・折戸への変更

浴室はすべりやすく、もっとも転倒に注意しなければいきません。とくに脱衣所の間に段差があるとつまずき事故を引き起こす恐れがあるので、段差解消のリフォームが必要です。

冬場、浴室内外の温度差が大きいとヒートショックの危険性があるため、浴室暖房乾燥機を設置して、浴室内を温められるようにすることも重要です。

また、浴室に入る際、開き戸だと前後に大きくスペースを「折り戸」に変えるだけで移動しやすくなります。

浴室内と洗い場は立つ・座るなどの動作を繰り返します。その際につかまれるよう「手すり」を各所に付けることがポイント。

浴室の床材やを濡れても滑りにくい材質に変えることも大事です。

3位:玄関・廊下

手すりの設置・床材の変更

廊下の介護リフォームには歩行しやすいように手すりをつけることが大事です。

ある程度は自力で歩行できる場合でも、手すりがあればふらつきや転倒のリスクを大幅に減らし、不安のない生活を送れるようになります。

また、玄関・廊下の床材を滑りにくい材質へ変更することも大切です。

特に、冬場は靴下を履いて家の中を移動することも増えます。滑りやすい床材だと大変危険です。

滑らない床材へと変更する、滑りにくいスリッパにすることで転倒の危険性を減らすことができます。

もし部屋から廊下に出るときに「敷居」や「段差」があるときは、つまずいて転ぶ原因になるため「段差解消」も必要です。

玄関の介護リフォームのポイントは、家内に上がるときの段差(上り框)の高さです。

スロープをつけて段差をなくすことが望ましいですが、段差が大きいときは、土間の部分に新たな段を設けて、ひとつの段の高さを15cm以内にすると転倒のリスクを大きく減らせます。

「踏み台、式台」を設置するときは、幅が狭いと体のバランスを崩す恐れがあるので、足、杖を安全に乗せられるだけのスペースを確保することが大切です。また、玄関の段差の上り下りを容易にするために、手すりを設置するのも有効な方法と考えられます。

4位:寝室

転倒事故を減らすための工夫

寝室をトイレの近く、できればすぐ隣に設置すると、排泄時の移動の手間を省くことができ、移動中の転倒リスクを減らすことができます。

それまでトイレの近くの部屋を別の目的に使っていたなら、寝室へと改修するのもひとつの方法です。

寝室内は、手すりを設置するのはもちろん、夜間にトイレに行く場合に安全に移動できるように足元照明用のコンセントを増設する、あるいは室内灯をつけやすいようスイッチを手の届きやすい場所に設置するなどの改修が必要。

寝室から廊下に出る際に段差があるときは、それも解消しておきます。

5位:階段

段差の解消

階段は転倒事故が起きやすい場所のひとつです。

手すりが設置されていなければ、必ず付けることをおすすめします。

しかし、手すりがあっても階段の角度が急である、一段一段が高い場合は高齢者にとって負担は大きく、事故のリスクも上がります。

そのため、階段の勾配を緩やかにしたり、段差を小さくするリフォームもあわせて検討すると良いかもしれません。

それでも自分一人での上り下りが難しければ、昇降リフトを設置するという手もあります。

改修を検討するタイミングは?

介護リフォームが行われるタイミングで多いのは、家族の中に要介護認定を受けた人がおり、本人が引き続き自宅で生活し続けたいと思っている場合です。

家の中をバリアフリー化することでの効果は第一に家の中を安全に移動しやすくなるほか、自分で身体を積極的に動かすきっかけとなり、自立心を維持するのにも役立ちます。

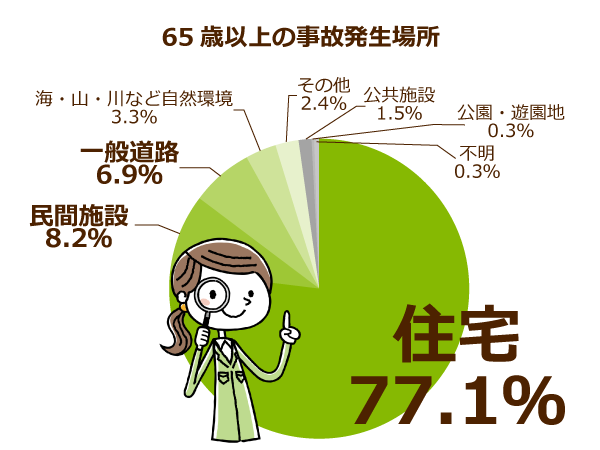

独立行政法人「国民生活センター」の調査によれば、65歳以上の高齢者(n=669)で最も事故が起こるのは「住宅(家庭内事故)」で全体の77.1%を占めていました。

また、住宅内で起こった事故において、65歳以上の高齢者が事故に最も直面しやすいのは「居室」(45.0%)で、以下「階段」(18.7%)、「台所・食堂」(17.0%)、「玄関」(5.2%)、「洗面所」(2.9%)、「風呂場」(2.5%)と続きます。

手すりやスロープの設置を設置して、足腰が悪くてもスムーズに生活できるようにするバリアフリー化の改修は、これら事故が起こりやすい場所に焦点を当てて行われるのが一般的です。

リフォームの手順は?

介護保険における居宅介護(介護予防)住宅改修費の制度を使う場合は、まず、介護認定を受け、自治体より、要支援か要介護認定を受けます。

次にケアマネージャーに相談して、住宅のリフォームを考えて業者を選びます。

業者との契約した後、ケアマネージャーに同席してもらい、改修する場所や工事スケジュールを確認してもらい、見積書の作成を依頼し、決定します。

工事が実施される前に市区町村には以下の書類を提出します。

- 住宅改修費支給申請書

- 住宅改修理由書

- 工事見積書

- 工事図面

- 改修前の状況が確認できる写真など

工事費は、利用者が先に費用の全額を支払い、業者から領収書などを受け取ります。

再び市区町村に支給申請書類と、以下の書類が必要です。

- 改修前後の状態のわかる図面や写真

- 領収書

- 工事費の内訳書

- 住宅の所有者の承諾書(所有者が異なる場合のみ)

書類の確認が取れたところで、支給限度額20万円の枠内に収まる費用の7~9割が市区町村から支給されます。

みんなが介護リフォームにかけた費用は?

みんなの介護のアンケートから50~100万円未満が355票と一番多い結果になり、2番目が30~50万円未満となりました。

一般的な工事費用の目安ですが、スロープ設置はおよそ20万円程度から、手すりの設置は本数や使用する手すりの種類にもよりますが、6万円程度から行えます。

トイレや浴室などは、実施できる箇所が多いため、どの程度リフォームするかによって費用が異なります。

リフォーム費用の目安

| リフォーム内容 | 費用 |

|---|---|

| 和式トイレを洋式に変更 | 約20万円 |

| トイレスペース拡張 | 約10~30万円 |

| バスリフト設置 | 約30万円 |

| シャワー用車椅子の購入 | 約10万円 |

| 廊下手すりの設置 | 約10~15万円 |

| 廊下床材の変更 | 約5万円~ |

| 階段を緩やかにする | 約30万円~ |

| 部屋段差の解消 | 約0.2~10万円 |

| ドアの引き戸への変更 | 約10~20万円 |

介護保険(住宅改修費制度)を活用しよう

介護リフォームを行う場合、介護保険を利用することで工事費を減らすことができます。

改修の際、事前に役所に申請して認められれば、改修費用の最大20万円までその1~3割(所得によって変化)の自己負担で済むのです。

この20万円の上限は、数回に分けて利用することもできます。

また、もし要介護認定が3段階以上あがったとき、あるいは引っ越しを行ったときは、再度最大20万円まで補助対象とできるので、ぜひ活用しましょう。

さらに自治体によっては、介護保険とは別に独自の上乗せ補助を実施していることもあるので、地域包括支援センターや役所の担当窓口にて確認してください。

申請の条件は?

介護保険の適用を受けるためには、改修対象があくまで自宅であり申請者がそこに住んでいること、申請者が要介護認定を受けていることなどが必要です。

そして実際に対象となるリフォームの内容は、手すりの設置、床の段差解消、床材の変更、引き戸に替えるといった扉の取り換え、便器の和式から洋式への取り換えなどで、リフォームであれば何でも保険が適用されるわけではありません。

申請・受給の方法は?

介護保険を利用して住宅改修を行いたい場合は、担当のケアマネージャーに改修を行いたい旨を伝えましょう。

そのうえで、主治医やケアマネージャー、関連する専門職・福祉住環境コーディネーターの有資格者などと相談しながら、工事内容について考えていきます。

行いたい改修内容が決まったら、施工業者の選定を行って工事を依頼します。

「償還払い」と「受領委任払い」の違いって?

工事が終わったら費用を払うことになります。このとき「償還払い制度」を採用している自治体だと、介護保険適用で改修を行う場合でも、いったん費用の全額を本人が施工業者に支払う必要があります。

一方、「受領委任払い制度」を採用している自治体では、自治体側から業者に給付金が支払われるので、支払いは自己負担分だけです。

どちらの制度をとっているかは自治体によって異なります。償還払いしかできません。なお、どちらかを自由に選べる場合もあります。

介護リフォーム業者選びのポイント

介護リフォームを行うにあたっては、どの施工業者を選ぶかも重要です。

なかには「介護保険が適用されるからお得です」を誘い文句にして、本人の心身状態に適さないような過度な工事を行おうとする業者もいます。

また、手すりやスロープを必要以上に設置しようとする、あるいは希望していないのに高額な材質を使って工事費用を高額にしようとする業者もいます。

工事が始まる前に見積もりの中身をしっかりと吟味し、内容が大雑把だと感じたら、業者側に細かい内容を確かめることが大事です。

工事内容や費用が妥当なのかどうか不安な場合は、担当のケアマネージャーや地域包括支援センターに問題がないか相談しましょう。

良い業者の見分け方は?

施工業者を選ぶ際、業者側が福祉住環境コーディネーターなど専門知識を持つ人とかかわっているかどうかを確かめましょう。

専門家がアセスメントをきちんと行ってくれるかどうかは、業者選びにおける大きなポイントです。

また、これまでバリアフリー改修や福祉施設などの施工経験のある業者だと安心できます。

施工業者に関する情報はケアマネージャーが豊富に持っていることが多いので、事前に相談してみるとよいでしょう。

ケアマネージャーの助言を参考にして業者を決めると、悪徳業者に出会うリスクを避けやすいです。

施工業者選びは焦らずに行い、複数のリフォーム会社に対して見積もりを依頼し、最も的確な提案を行っている業者を選択しましょう。

年齢や身体機能に適したリフォームが大切

介護リフォームは、行うタイミングも大事です。

あまりに高齢になってから改修を行うと、新しい住環境に慣れるのに時間がかかり、本人にとって負担になることがあります。

また、工事を行うにあたっては、専門家に改修工事の内容や仕上がり、必要となる費用について納得できるまで相談し、適切な助言を受けることが重要です。

介護リフォームを行う場合、身体機能の衰えへの対応ばかりを考えて、同居する家族の暮らしをまったく考慮しないのも後のトラブルの元になります。

高齢者本人の身体機能の向上に加えて、同居する家族の生活の質(QOL)も踏まえた改修工事を行うことが大切です。