みんなの介護アンケート

| 子育てしやすい環境づくり(19885件) | |

| 若い人が安定して働ける環境づくり(9364件) | |

| 外国からの移民受け入れ(3960件) | |

| 地域での助け合いを推進(2286件) | |

| その他(4539件) |

日本の少子高齢化の現状とは

2016年時点での日本の高齢化率は、27.3%で、この数値は右肩上がりで増えており、そのスピードは世界的に見ても急激な速さだと言われています。

内閣府の調べによると、2019年時点における日本の高齢化率は28.4%を記録。2016年の調査時よりも1.1%増加しています。

1950年代は、欧米の先進国と比較すると日本の高齢化率は半数ほどでした。

ところが、1970年以降の急激な高齢化により、2000年には世界で最も高い高齢化率を記録しています。

他国と比較すると、非常に短い期間で高齢化が進行しているということになります。

続いて出生率について紹介します。厚生労働省の調べによると、2019年時点における日本の出生率は1.36%を記録。前年の2018年の調査時よりも0.06%減少しています。

出生率は戦後の第1次ベビーブーム、その世代が結婚・出産を迎えた1971~1974年頃の第2次ベビーブームを経て、2003年までに日本の人口は過去最高となりました。

しかし、第2次ベビーブーム以降は出生率の減少と増加した高齢者の死亡数が増えたことによって、人口増加率が減少しています。

つまり、現在の日本では高齢者の数が増えているにもかかわらず、出生率が減少していることにより少子高齢化が加速し、人口減少が顕著となっていると言えます。

少子高齢化の原因は?

具体的に、日本ではなぜこのように少子高齢化が進んでいるのかというと、以下の点が主な原因とされています。

医療の発達、死亡率の低下

平均寿命が延びている要因のひとつが、医学や医療の発達です。

医療施設や医療保険制度が充実したことにより、多くの人が適切な治療を受けやすくなりました。

これらが、高齢者の死亡率だけではなく乳幼児や若年層の死亡率を減少させ、平均寿命が延びたと考えられています。

同時に、現在は健康に対する意識が高い傾向があります。

積極的に健康診断を受けたりサプリメントを摂取したりするなど、自分自身の健康に気を遣う人が増えたことも、平均寿命が延びた理由でしょう。

未婚率、晩婚化の影響

国立社会保障・人口問題研究所の調査によると、2020年時点で結婚したことがない人の割合を示す「50歳時未婚率」は男性で28.25%、女性は17.81%を記録しています。

2015年時点の調査と比べると男性では3.48%、女性では2.92%増加していることがわかっています。

- 50歳時未婚率とは

- 45~49歳と50~54歳未婚率の平均値から、50歳時の未婚率を算出した割合

また、平均初婚年齢も上がっています。

1970年時点では男女ともに20代半ばだった平均初婚年齢は、現在男女とも30歳を超えています。

未婚率の増加により子どもを持つ人が減っていること、初婚年齢が遅くなると出産年齢も遅くなり、子どもの数が減る傾向があることが、少子化に結びついていると言えます。

結婚に対する価値観の変化

以前は、誰しもが結婚をして子どもを持つことがごく当たり前のことでした。

しかし現在では、必ずしもそのようなライフスタイルが一般的ではなくなっています。

あえて結婚をせず独身を貫く人、結婚をしていても子どもを持たない選択をする人も増えています。

子どもを持つ家庭への負担増

結婚したら女性は家庭へ入って家事と子育てをする、という固定観念はもう一昔前のものとなっています。

独身者も既婚者も、女性が社会で活躍する場や機会が増えています。

しかし、働く場では出産・育児を控えた女性に対するサポートがまだまだ不足しています。

男性が育児休暇を取りづらい環境も少なくないため、働きながらの子育てを難しくしています。

さらに、子どもを育てるための経済的余裕がない家庭も増えています。

文部科学省の調査によると、幼稚園・小学校・中学校・高等学校すべてを私立で卒業した場合にかかる学習費総額は1,838万円を記録。このほか、学習塾などの費用も含めると約2,000万円はゆうに超えることが予想できます。

少子化が進んだ未来は?数字で見る2065年の日本

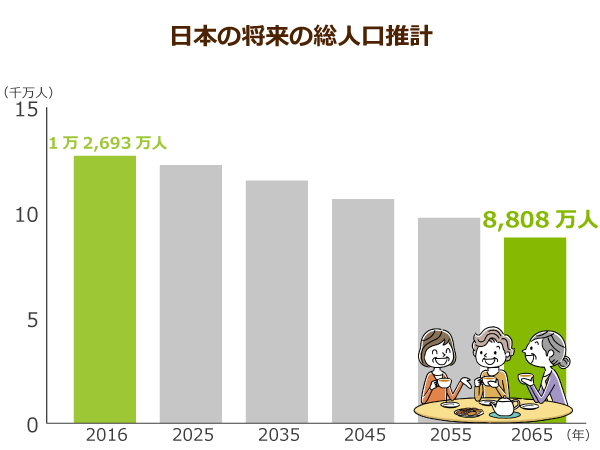

高齢化率が上がり、出生率が上がっていないことを考えると、日本の人口はこの先減少の一途をたどると考えるのが自然かもしれません。

日本の総人口は2029年に人口1億2,000万人を下回ると考えられており、その後も右肩下がりで人口減少が続き、約50年後の2065年、日本の人口は約8600万人まで減少すると推測されています。

この数字は、日本全国の出生率と死亡率、国際人口移動の仮定に基づき推計されたものです。

このように人口が大幅に減る一方で、高齢化率が上がっているため、高齢者の数も2025年には3,677万人まで増加、さらに2042年頃までに高齢者数の増加が続き、その後減少することが見込まれています。

出生率の減少も著しい現在の日本ですが、さらに緩やかに減少が続き、2065年の出生数は56万人で、0~14歳の年少人口は現在の約半数まで激減すると考えられます。

出生数の減少は、生産活動に従事する生産年齢人口へも影響します。生産年齢人口は、2029年に6,951万人を下回ると推計され、2065年にはさらに減少し、4,529万人になると見込まれます。

現時点でも少子高齢化が進んでいる日本は、高齢者1人を支えるための若い世代が少ないことが問題視されています。

2015年時点では、高齢者1人を支えるために2.3人の現役世代が必要です。

この状態は2065年にさらに深刻化し、現役世代1.3人で高齢者1人を支えることとなるため、現役世代への負担もさらに上がるでしょう。

少子高齢化によって起こる問題は?

少子高齢化は、すべての人の生活に大きな影響を及ぼす問題です。

少子高齢化では、以下の点が問題になると思われます。

年金制度の破たん、貧困高齢者の増加のおそれ

年金制度は、現役世代から徴収した年金保険料を元に、高齢者へ年金を支払う仕組みです。

しかし、少子高齢化が進むと現役世代の数が減り、徴収する年金保険料が減る一方で年金受給者が増えてしまいます。

年金保険料を上げる、年金支給開始年齢を繰り上げするなどの対策は取られていますが、急激な少子高齢化に追いつかず、この制度自体が破たんするのでは、と危惧されています。

医療費の増大、高負担社会へ

高齢者の医療にかかる自己負担額は現役世代よりも低く、少ない人は1割負担で医療を受けられます。

そのほかの費用は、現役世代が支払う保険料でカバーされています。

高齢者にかかる医療費は現役世代よりも4倍も高いと言われており、医療機関にかかる高齢者も多いことから、おのずと医療費が膨れ上がってしまいます。

年金と同様、社会保険料も上がることも考えられます。

生産年齢人口の減少、経済の低迷

内閣府税制調査会の調べによると、2065年時点の生産年齢人口は2020年時点から2,877万人減少することが見込まれています。

出生率の低下は、働く世代である現役世代、そして労働力の減少につながります。

労働力が減れば経済成長率も下がり、経済も低迷する恐れがあります。

経済の低迷は雇用問題にも直結し、雇用条件の悪化や先述の年金制度の破たんにも影響を及ぼしかねません。

そして、経済の低迷は発展途上国へ格下げになる要素もあり、2050年の日本は発展途上国に格下げされるとの推測もあるほどです。

発展途上国になると国際的な競争力も落ち、個人の生活水準も低迷するでしょう。

定年の延長、働く高齢者の増加

現在は65歳が定年ですが、将来的には70歳まで定年年齢が引き上げになる可能性があります。

現役世代の減少により労働力を確保するためというのが、ひとつの理由です。

また、経済の低迷により年金収入だけでは生活が苦しい高齢者も多く、生活のために働かざるを得ない人も増えるでしょう。

しかし、高齢者の再就職では思うような収入を得られないことも多く、経済問題は簡単に解決しないことも多いと思われます。

みんなが考える少子高齢化をとめる対策は?

1位:子育てしやすい環境づくり

男性(夫)の子育てへの参加

安心して子育てができる環境のために、認定こども園や保育料軽減、子育て支援と一時預かり場所を増やすなどの対策も実施されています。

政府として取り組んでいる対策だけに頼らず、個人でも少子化対策に取り組むことが可能です。

例えば、女性だけではなく男性も積極的に子育てに参加することです。

男性の育児休暇取得率は非常に低いながら、徐々に増加傾向にあります。

子どもを育てやすい環境をつくるためには、男性も子育てに協力することで負担を軽減することも必要と言えます。

男女で子育てを協力するほか、近隣の人に子どもの世話を頼めるように、普段から地域とのかかわりを持っておくことも、大事です。

2位:若い人が安定して働ける職場

雇用・所得の安定化

1990年代以降、日本では若年層の雇用が不安定になっています。

結婚・子育ての適齢期である25~44歳の男性は、リーマンショック後に失業率が上昇した後、非正社員の割合も増加しています。

「男性は一家の大黒柱として、正社員として働いていなければ」との意識が強い日本では、非正規雇用の男性は、結婚相手の候補から外れてしまいます。

非正社員の若者が正社員に登用される制度を導入する企業へもっと働きかけたり、非正社員の待遇改善や正社員と非正社員の中間的な働き方を模索したり、雇用の安定化を図ってほしいですね。

共働きで夫婦ともに正社員になると家計が安定し、女性が産休中に男性の収入で生活できる基盤が整えば、出産や子育てに繋がっていくでしょう。

3位:外国からの移民を受け入れる

外国人労働者の受け入れが本格化

政府は労働力を増やすべく、外国人労働者や移民の受け入れを進めています。これは生産年齢人口の減少による人材不足を補ううえでも有用と言えるでしょう。

以前からあった「外国人技能実習制度」の分野拡大、長期間の単純労働の許可など、本格的に受け入れを見据えた法律の改正も行われています。

しかし外国人労働者を積極的に受け入れるとなるとデメリットもあると言われています。

多くの外国人にとって、日本の独特の文化には慣れるのに時間がかかります。日本文化に馴染みがなく、また日本語がうまく話せず意思疎通がはかれないと、地域から孤立してしまう可能性があります。

日本に適応できなった移民が犯罪を起こし、治安悪化につながるというリスクも考えなくてはいけません。

政府はどんな少子化対策をしている?

先述の通り、少子高齢化で発生する労働力の低下を防ぐための方法のひとつが外国人労働者の受け入れですが、ほかにはどんな少子化対策を行っているのでしょうか。

政府は安心して子どもを産める環境作りを進めるため子ども・子育て支援新制度に取り組んでいます。

この制度は「幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援の量の拡充や質の向上を進める」と掲げ、2015年にスタートしました。

具体的な内容としては、認定こども園を増やし、待機児童を減らす対策や、子ども2人以上いる家庭の保育料を一定範囲で第2子を半額負担。さらに第3子以降は無償とする支援を行っています。

また子育て支援や一時預かりができる施設を増やす努力もしています。

合計特殊出生率が回復した海外の事例を紹介

日本は出生率が増えずに苦戦していますが、海外諸国ではどんな対策を行っているのか見てみましょう。

まずはフランスや北欧の成功事例です。

フランスや北欧諸国では、政府の対策により出生率が上がりました。

フランスは第2子以上を育てる家庭に「家族手当」を支給。

さらに第3子以上を養育する家庭には所得税の減税を行っています。

子どもを産めば産むほど有利になる内容のため、出生率を上げることに成功しました。

また、北欧のスウェーデンでは早い段階から、父親が育児休暇を取れる「両親保険制度」に取り組み、男女平等の視点から女性だけに育児が偏らない育児環境を作り出しました。

最後に、フィンランドの「ネウボラ」という子育てに関する支援策です。

これは自治体が実施しており、女性が妊娠してから出産後の子どもが就学する前まで1人の担当者がサポートします。

出産や育児に対して不安をスピーディーに解消できるので、母親になる女性にとって心強い存在です。

個人だけじゃなく国を挙げて取り組むことが大切

少子化対策は、個人だけではなく国を挙げて取り組むべき問題です。

政府でも、最近では労働力を増やすべく、外国人労働者や移民の受け入れを進めています。

以前からあった「外国人技能実習制度」の分野拡大、長期間の単純労働の許可など、本格的に受け入れを見据えた制度改正も行われています。