みんなの介護アンケート

| 家族間で詐欺について話す(569件) | |

| 留守番電話を利用する(480件) | |

| 合言葉を決める(384件) | |

| その他(232件) |

高齢者を狙った特殊詐欺が増えている

オレオレ詐欺や振り込め詐欺、架空請求詐欺、還付金詐欺など、高齢者を食いモノにする「特殊詐欺」はなくなる兆しがみえません。

特殊詐欺の被害者の約76%は70歳以上の高齢者と言われていますが、その手口はどんどん巧妙化されているため、対策がなかなか追いつかないのが現状のようです。

なかでも認知症高齢者の被害は後を絶たず、認知機能が低下しているために、本人が詐欺にあったことさえ気づかないケースもあるようです。

なりすまし詐欺(オレオレ詐欺)

電話が鳴ったので出てみると「母さん、オレオレ」という声がして、てっきり息子からだと思い込んでしまう。こんなことがきっかけで大金をだまし取られてしまう特殊詐欺のことを「なりすまし詐欺(オレオレ詐欺)」と言います。

今でこそもっと巧妙化していますが、身内などを装って詐欺をはたらく手口に、今も多くの高齢者が被害に遭っています。

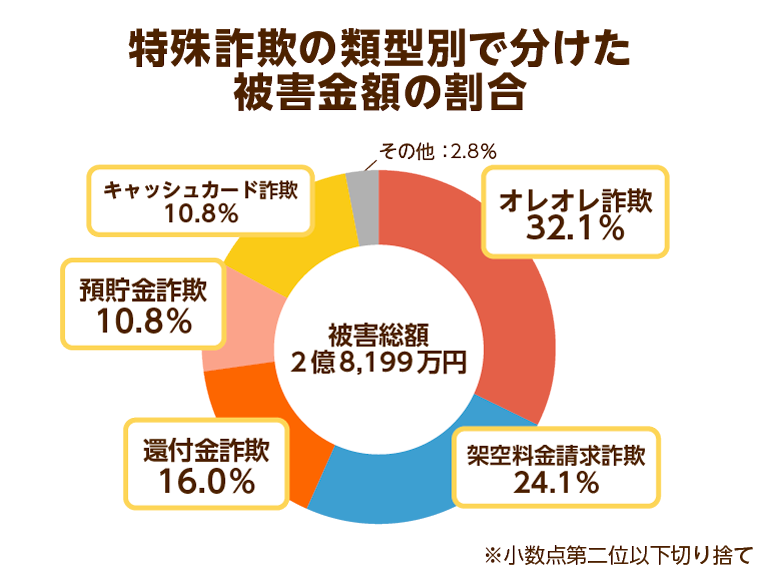

警察庁が発表した2021年の特殊詐欺の状況をまとめた資料によると、なりすまし詐欺による被害は全体の約21%に上り、被害総額全体の32%を占めていました。

架空請求詐欺

「契約した覚えがないのに商品やサービスの代金を請求された…」ということがあったら、高齢者ならうっかり支払ってしまうかもしれませんよね。このような手口を架空請求詐欺といいます。

警察庁によると、有料サイトや有料サービスの利用料名目の架空請求詐欺は減少しつつあるものの、それ以外の架空請求詐欺は依然として多く、被害者の多くは60代以上(約85%)の女性ということです。

還付金等詐欺

役所の人間を名乗る人物から「税金の還付金がある」という電話が入り、逆にお金を騙し取られた。このような詐欺を還付金等詐欺と言います。

最近は医療費の還付と称してキャッシュカードを騙し取られるケースも増えているようです。

手口としては電話を切らせずに無人ATMに誘導し、振込みをさせる手口が全体の92%を占めています。

詐欺への対策方法

特殊詐欺に騙されないための対策には、以下の5つがあります。

家族間で合言葉を決めておく

なりすまし詐欺の場合、詐欺をはたらく犯人は同窓会名簿などを購入して電話をかけてきます。

そのため、住所や家族構成、家族の名前、同級生の名前などは知っている恐れがあります。

合言葉にする言葉としては、もっとパーソナルな情報として、例えば好きな食べ物や嫌いな食べ物、昔飼っていたペットの名前、旅行での思い出などを選ぶようにしましょう。

ナンバーディスプレイを確認する

ナンバーディスプレイに契約して対応電話機の機能を使えば、特殊詐欺を撃退することができます。

電話に出なくても誰がかけてきたかわかるので、知らない番号なら出なければ良いでしょう。電話に出なかった場合は留守番電話になります。

メッセージがなくても電話番号が残るので、大切な相手にだけ掛けなおすことができます。

ナンバーディスプレイを使うには別途契約が必要です。詳細は電話会社に確認しましょう。

折り返しで電話をして確認する

なりすまし詐欺の場合、「携帯電話の番号を変えた」という電話をかけてくることがあります。このようなことを言われた場合は、必ず元の番号に折り返してみてください。

また、元の番号がつながらない場合でも、携帯電話以外の緊急連絡先、例えば勤務先や友人の番号などを聞いておき、そちらに掛けるようにしましょう。

警察や銀行を名乗る電話の場合は言われた番号を信じるのではなく、必ず電話番号案内(104に電話することで利用可)などで調べて折り返しましょう。

電話に録音機をつけておこう

詐欺グループは音声を録音されることを嫌うので、留守番電話を録音機がわりに利用するのがいいでしょう。

基本的に電話は常に留守番電話の状態にしておきましょう。

また、電話が掛かってきてもすぐに出ず、留守番電話にメッセージを吹き込んでもらい、怪しくない人物の電話にだけ出るか、折り返すようにすれば良いでしょう。不審な電話があった場合は、すぐに警察へ連絡しましょう。

相談用の電話番号を目立つところに貼ろう

詐欺かもわからないと思ったときは、一人で悩まずに誰かに相談しましょう。「消費者ホットライン」(188)に電話を掛ければ、近くの消費生活相談窓口や消費生活センターをすぐに紹介してもらえます。

また、「警察に電話するべきか迷っている」というのであれば、警察相談専用電話(#9110)に電話しましょう。

全国どこから掛けても地域の所轄の警察本部につながります。警察安全相談員などの専門スタッフが丁寧に対応してくれます。

認知症の方に家族ができる対策

認知症の方の場合は、ご家族や身内の方が詐欺に遭わないような工夫をすることが大切です。

ATMの利用限度額を下げておく

最近の金融機関はATMを利用して1日に振り込める金額に上限を設けています。

そのため、もし詐欺にあった場合でも被害を最小限にするために、利用できる金額を必要最小限に引き下げておきましょう。

また、詐欺グループが誘導して利用できる限度額を引き上げようとしている場合、不審に思った金融機関が異変に気づいてくれる可能性もあります。

詳細は利用している金融機関に問い合わせてみましょう。

電話は留守番電話にしておく

電話は留守番電話の設定にしておくことをおすすめします。留守番電話は相手が録音している音声をその場で聞けるので、身内なら先ほど決めた合言葉を言ってもらい、本人であることを確認してから出るようにしましょう。

また、「なりすまし詐欺対策をしています。ご用件とお名前をお願いします。身内の方は合言葉をどうぞ」など、留守番電話のメッセージで詐欺対策をしていることがわかるようにしておくことも大切です。

被害に遭った場合の連絡先

特殊詐欺の被害にあったら、すぐに警察や金融機関に連絡しましょう。

まずは警察に連絡を

詐欺の被害にあったことが確かで、警察に捜査をお願いしたいときは被害届を出しましょう。

金融機関にも連絡しよう

金融機関にも連絡しましょう。ただし、連絡するのは振り込み操作を行った金融機関ではなく、振込先として指定した金融機関です。

振り込め詐欺救済法の処置があるか確認しよう

振り込め詐欺のような特殊詐欺の被害にあった場合、警察や振込先の金融機関に連絡すれば、「振り込め詐欺救済法」に基づき、振込先の口座の利用が停止されます。

被害総額や口座残高によっては被害額の一部(被害回復分配金)、または全額が返ってくる可能性があります。

特殊詐欺の被害に遭うとパニックになり、どうすればいいかわからなくなってしまいがちですが、とにかく落ち着いて行動しましょう。