みんなの介護アンケート

| 3~4回(2397件) | |

| 毎日(2060件) | |

| 1~2回(1600件) | |

| 5~6回(1163件) | |

| その他(232件) |

みんなの入浴回数は?

みんなの介護で行われたアンケートでは、「高齢者の方の入浴回数は、週にどれくらいか」という質問に対して、「週に3~4回」が最も多い結果となっています。

ゆっくりと湯船につかることで、新陳代謝を促進したり、自律神経のバランスを整えたりする効果もあるので、なるべくならお風呂に入りたいですよね。しかし、高齢者にとっては入浴が体力的に負担になることもあります。

しかし、介護が必要となると、家族や介護者の方の介助が必要になるため、気軽に入浴するのが難しい側面があります。

お風呂の回数が要介護度に影響するという研究も

お風呂の回数が、要介護に影響するという研究結果もあります。千葉大学の八木明男氏の研究グループが調査を行ったところ、週7回以上の入浴をしている高齢者は、週2回以下しか入浴しない高齢者に比べて、介護認定される割合が3割ほど低いという結果になったとしています。

また、論文では入浴はリラックス効果があり、認知機能低下や抑うつを予防できる可能性を述べています。さらに、入浴には運動のようなトレーニング効果があり、健康維持に貢献している可能性が考えられるとしています。

入浴時間は10分以内が安全

年齢を重ねていくと、自宅での入浴回数は減る傾向にあります。また、お風呂場での転落事故も高齢者には多く、怪我や骨折をしたという話は後を絶ちません。

安全に入浴するためには、入浴時間をどれくらいにすれば良いのでしょうか。みんなの介護のサイト内でのアンケート調査を行いました。

「高齢者の入浴を介助している方に質問です。入浴時間は何分くらいで済ませていますか?」という質問に対して、「10分から20分」という回答が最多でした。

ただ、消費者庁によると、「高齢者の湯温は41度以下、湯に浸かる時間は10分までを目安にしましょう」とあるので、合わせて覚えておきたい内容です。高齢者の方が元気でも過信せず、入浴中は家族も注意を払うようにしてくださいね。

入浴介助の注意点

高齢者の方の入浴で介助が必要なときに家族が気を付けるべきポイントが3つあります。

健康状態を確認する

同じ姿勢でいることによって腰などに床ずれ(褥瘡)ができることもあるので、入浴介助をしながら痣や怪我がないかをチェックしましょう。また、病気や怪我で、皮膚が腫れたり赤くなっていないかも確認してください。

健康状態の確認するうえで、押さえておくべき点は、体調が悪いときは絶対に無理をしないことです。

体を清潔に保つことは大切でが、体調が悪いときまで無理に入浴する必要はありません。

無理して悪化させてしまっては本末転倒です。入浴ができないときは、温かいタオルで体を拭いたり、足浴(足だけをお湯につける)だけででも構いません。

無理強いをしない

高齢者の方が入浴を拒否するがあるときは、本人の想いを理解するように心がけましょう。

服を脱いで裸になることに強い抵抗を感じる人や、認知症の方は、入浴を自体が理解しがたいと考えるようになります。本人の想いを想像してあげましょう。

強要されると嫌な気分だけが残ってしまい、次回の入浴も拒否してしまう可能性があるので、お風呂に入らないことが悪いことだと責めないようにしましょう。

入浴してもらうときの声掛けの工夫

入浴してほしいときは、本人が入浴することを納得していることが大切です。拒否されたときは無理強いをせずに、本人の拒否に対して受け入れて理解を示すようにしましょう。「あなたのためにお風呂を入れましたよ」「入浴剤を変えてみましたよ」と言ったような、喜んでくれる声掛けも効果的です。

認知症の方は、「お風呂に入りましょう」と声を掛けても意味がわからなかったり、入り方がわからなくなったりする場合があります。実際にお風呂場を見せてみたり、一緒に動作を行うことで、入浴方法を思い出してくれることがあります。

入浴事故に気をつける

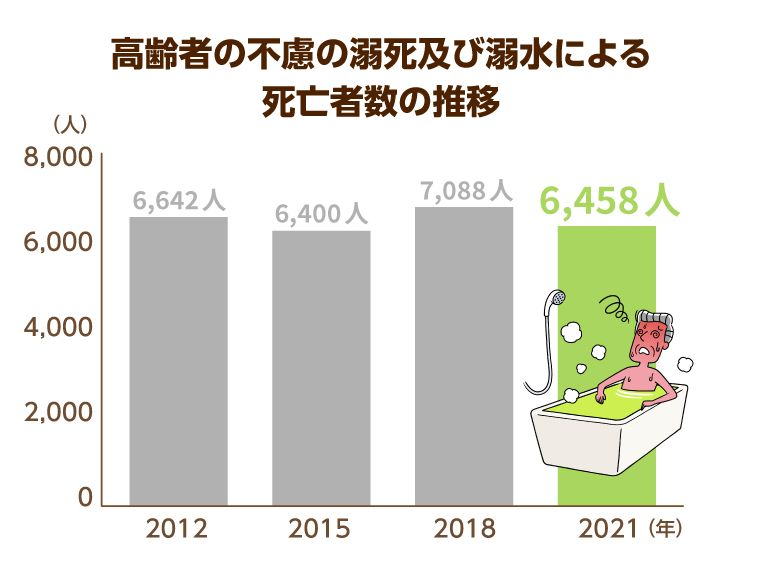

2020年の高齢者による「不慮の溺死及び溺水」の死亡者数は6,516人です。これは交通事故で死亡した高齢者の数を上回っていることになります。

そこで、入浴の際に事故につながるケースと室温と温度の関係を詳しくみていきましょう。

転倒

まずはお風呂での転倒です。湯あたりを起こして貧血を起こし、転倒につながることもあります。滑って転ぶので勢いがよく、さらに洋服を着ていない分、けがをしやすいのが特徴です。

浴槽への出入りが浴槽の縁が高いと大変なので、高齢者の方は、なるべく座って出入りします。

また、脱衣所とお風呂場の間に段差があると、濡れているお風呂場に足を下ろしたときに滑ることがあります。「すのこ」を活用するなどして、滑らない環境を整えると良いでしょう。

ヒートショック

ヒートショックとは、暖かい場所から寒い場所へ移動するときなどに起きる、急激な温度変化が原因の健康障害です。

寒い冬では、特に浴室と脱衣所の寒暖差が激しいので要注意。寒い冬の季節は、脱衣所や浴室をあらかじめ温かくすることが大切です。

安全な入浴温度と室温の関係

慶應義塾大学の伊香賀俊治氏の調査によると、入浴事故のリスクが高まると言われている「42℃以上のお湯に15分以上の入浴をする人」の家では、脱衣所の平均室温が18℃よりも低いことから、脱衣所の温度に注意する必要があることがわかりますね。

介護サービスの活用で入浴介助の負担を減らそう

在宅で介護を行う場合、入浴の介助にかなりの身体的負担がかかりますよね。

介護保険サービス、介護保険外サービス、行政サービス。この3つの高齢者支援サービスを上手に組み合わせて、家族の負担を軽減しましょう。

介護保険サービス

ケアマネージャーさんに依頼して、入浴の介護サービスを組んでもらいましょう。公的介護保険の支給限度額を考慮して予定に組み込んでもらえます。

自宅で入浴介助をしてくれる介護保険サービスには、訪問介護と訪問入浴介助があります。2つのサービスの違いは、訪問入浴介護の場合、スタッフが専用の浴槽を自宅に持ち込み入浴介助を行ってくれることです。

また、施設で提供してくれる入浴サービスもあります。デイサービスでは入浴の生活支援を受けることができます。ショートステイは介護施設などに宿泊するサービスのため、入浴介助も行ってくれます。

介護保険外サービス

介護保険サービスだけでは入浴介助が十分まかなえない場合は、民間の保険外サービスも利用可能です。ただ、介護保険が適用されないため、費用は全額自己負担になります。

後からのトラブルを防ぐため、利用する前に費用もしっかり確認が必要です。

特定福祉用具は1割負担で購入できる

特定福祉用具としていされているものは、1割負担で購入できるのをご存知でしょうか。要介護認定を受けている要支援1以上の方が支給対象です。

毎月の利用上限額とは別に、4月1日から翌年3月末日までの1年間で、税込10万円までが上限枠となっています。限度額を超えた部分については、全額自己負担となります。

- 介護保険で購入できる特定福祉用具商品例

-

- 腰かけ便座

- 自動排泄処理装置の交換可能な部分

- 入浴補助用具

- 簡易浴槽

- 移動用リフトの吊り具の部分

- 利用の流れ

- まず利用者が全額を支払って購入し、役所へ申請することで払い戻し(9割)を受けることができます。

- ただし、市区町村によって申請方法や支払い方法は異なるので、しっかりと確認してから制度を利用するようにしましょう。