人工呼吸器を使用していても入居可能な施設特集

「人工呼吸器可」の介護施設は看取りまでしてくれます

高齢者の人工呼吸器を付けての生活には、賛否両論あるのが現実です。延命治療の必要性があるのか、それとも自発呼吸に復帰できる可能性が1%でもあるなら妥当なのか。明確な法律などはありませんし、決めるのは他でもない本人や家族になります。もちろん、そうした高齢者の生活を見守ってくれる介護施設はありますし、その多くは看取りまでしてくれるところなので、安心して預けられるでしょう。ここでは、そんな安心感の高い介護施設をご紹介していきます。

人工呼吸器を付けての入居は狭き門!?でも、今後はニーズが増える傾向に

人工呼吸は呼吸不全を起こしている患者に対しておこなわれる、専用の医療機器(人工呼吸器)を使用する医療行為です。人工呼吸器を装着すると、皮下気腫、感染症、肺水腫、気胸などの合併症を引き起こすケースもあり、医師や看護師による切れ間のない看護は必須。人工呼吸器を付けている患者は合併症の危険もありますし、容体が急変する可能性も。そのため患者の全身状態や酸素化能、自発呼吸、血行動態のチェックや、モニターの観察、設定、緊急時の対応など、きめ細やかな対応が必要です。

人工呼吸器装着自体が高度な医療行為であるため、有料老人ホームで患者の受けいれができるケースはごく少数。なかには人工呼吸器を付けた高齢者が入居できる場合もありますが、同じ建物にクリニックが併設されている有料老人ホームである、大きな病院に併設された有料老人ホームである、または介護療養型医療施設の場合が多い傾向です。

人工呼吸器は高度な医療機器のため、受け入れができる有料老人ホームの数は限られていますが、今後はニーズが増える傾向にあると考えられます。その理由は「病院での在院日数の減少」。とくに65歳以上の高齢者の病院での在院日数が、大きく減少しています。1987年当時は約90日でしたが、2008年になるとその日数は約50日間となっており大きく減少しています。これはなぜでしょうか?理由は診療報酬の改定にあります。入院期間が長くなればなるほど病院に入る診療報酬(収入)が減少するしくみになっています。とくに長期間の入院になりやすい高齢者の場合、急性期の治療が終わるとすぐに別の病院へ転院するように迫るケースが多くみられます。

転院を迫られ介護療養型医療施設へ転院する患者もいますが、なかには有料老人ホームへ入所するケースも。最近はこのような傾向を反映してか、医療ケアに特化した有料老人ホームも登場しています。今後は人工呼吸器を付けたまま退院しても、医療ケアのしっかりした有料老人ホームがその後の受け皿となる可能性も。現状、人工呼吸器を付けての有料老人ホームの入居は狭き門ですが、今後は受け入れ先の老人ホームが増える可能性があります。

人工呼吸器とは?その仕組みと目的について

人工呼吸器とは一体どのようなものなのでしょうか?人工呼吸器は、呼吸不全を起こした患者に対しておこなわれます。呼吸不全とは呼吸が停止したとき、低酸素状態に陥ったとき、また呼吸中枢や呼吸筋のマヒなどによって、正常な呼吸ができなくなった状態を指します。

では、人工呼吸が必要なときは、どのような状態なのでしょうか。まず「神経系・呼吸筋の異常」により呼吸ができなくなったとき。たとえば筋萎縮性側索硬化症(ALS)の症状が進み、自力で呼吸できない場合に人工呼吸器を使用します。

また、全身麻酔で自発的に呼吸ができなくなったときも一時的に使用します。「気道抵抗の上昇」によって呼吸がしにくくなったときも人工呼吸器を使用します。気道抵抗の上昇とは喘息などで気管支が細くなる、痰がたまるなどの原因で呼吸がしにくい状態になることです。原因としては喘息発作やCOPD急性増悪など。さらにコンプライアンス(肺のふくらみやすさ)の低下、ガス交換の不良(肺炎・心不全など)により人工呼吸器を使用することがあります。

人工呼吸器は、機械内部でつくりだした酸素濃度などを調整したガスを患者の気道に送りこむ陽圧換気方式の装置です。人工呼吸器には気管挿管、気管切開、マスク換気の3種類の方法があります。気管挿管は緊急時や手術時に気道を確保するため、気道チューブを差しこむことです。迅速で確実な気道確保の方法ですが、肺炎や壊死、潰瘍、抜去事故の可能性があることから長期にわたって気道の確保が必要な場合は気管切開へ移行します。

気管切開は長期(約2週間以上)にわたって気道の確保やガス交換が必要な場合におこなわれます。気管に穴をあけ、そこにカニューレを挿入して固定します。気管挿管や気管切開により直接気道を確保する方法を「侵襲的人工換気」と呼び、それ以外の方法で気道を確保する方法は「非侵襲的人工換気」として2種類に分類されています。

マスク換気は非侵襲的人工換気となります。マスク換気はマスクを装着することで換気を行います。気管にカニューレが挿入されていないため会話や食事ができる点がメリットです。ただしカニューレによって気道が確保されていないため、誤嚥や胃への送気などのリスクも。状況に応じて気道確保の方法を選ぶことになります。

人工呼吸器を必要とする病気…COPDの症状と治療について

人工呼吸器を必要とする病気のなかにCOPDと呼ばれる聞き慣れない病名がありました。このCOPDとは一体どのような病気なのでしょうか?

COPDとは英語でChronic Obstructive Pulmonary Diseaseと呼ばれ、慢性閉塞性肺疾患と訳されています。COPDとは慢性気管支炎や肺気腫など肺の病気の総称であり、特定の病名を指すものではありません。ではこのCOPD(慢性閉塞性肺疾患)の原因や症状、治療法などについてご説明しましょう。

COPDの大きな原因は、汚れた空気を繰りかえし吸いこむこと。私たちの身近にある原因と言えば「タバコ」です。日常的にそして長期間タバコを吸っている方はCOPDを発症する可能性が非常に高いと言えます。タバコに含まれる有害物質が気管支の粘膜に炎症を起こし、せきやたんが出やすくなります。それだけではなく、気管支が細くなることで呼吸しにくくなるデメリットも。また肺胞が破壊されると酸素の取りこみや二酸化炭素の排出に支障がでて、息苦しさや息切れを感じるようになります。また一度破壊された細胞は、治療をおこなっても完全に元に戻ることはありません。禁煙することでCOPDを防ぐことができます。一番の予防は禁煙なのです。

このCOPDの患者数は日本国内に約500~700万人いると推定されており、若者や女性の喫煙率が上昇していることから今後も患者数がさらに増えることが予想されています。「COPDなんてたいした病気じゃない」と軽く考えている方がいるかもしれませんが、じつはとても怖い病気です。WHOがまとめた「全世界死亡原因ランキング」によると、COPDは死亡原因として上位にランクインしています。1990年、COPDは全世界の死亡原因第6位でしたが、2020年には第3位にランクアップすると推定されています。COPDは命にかかわる大きな病気なのです。

| 1990年 | 2020年(予測) |

|---|---|

| 1.虚血性心疾患 2.脳血管障害 3.下部呼吸器感染症 4.下痢性疾患 5.分娩に伴う障害 6.COPD(慢性閉塞性肺疾患) 7.結核 8.麻疹 9.交通事故 10.呼吸器がん |

1.虚血性心疾患 2.脳血管障害 3.COPD(慢性閉塞性肺疾患) 4.下部呼吸器感染症 5.呼吸器がん 6.交通事故 7.結核 8.胃がん 9.HIV 10.自殺 |

ではCOPDを発症したとき、どのような症状があらわれるのでしょうか?歩く、階段をのぼるといった動作により息切れを起こすことがあげられます。慢性的な咳やたんも症状のひとつです。ところが高齢になると息切れや咳は誰でも起こりえるものなので「COPDである」という自覚がもてないまま治療せずに放置してしまう傾向も。適切な治療を受けないまま放置すると、症状がどんどん進行し寝たきりになる可能性があります。

COPDの治療法は、まず禁煙をおこない肺の機能を低下させないこと、そして気管支を広げる薬を吸入することです。薬による治療のほかにも、酸素を吸入する在宅酸素療法や呼吸リハビリテーションなどの方法があります。

呼吸リハビリテーションとは、患者と医師、理学療法士、栄養士、薬剤師などが連携して、日常生活における注意点や運動療法、食事療法などの指導をおこない、充実した生活が遅れるようにQOL向上のためのアドバイスをおこないます。禁煙と薬物治療、呼吸リハビリテーションなどを組みあわせて、効果的な病気治療やQOL向上をめざします。

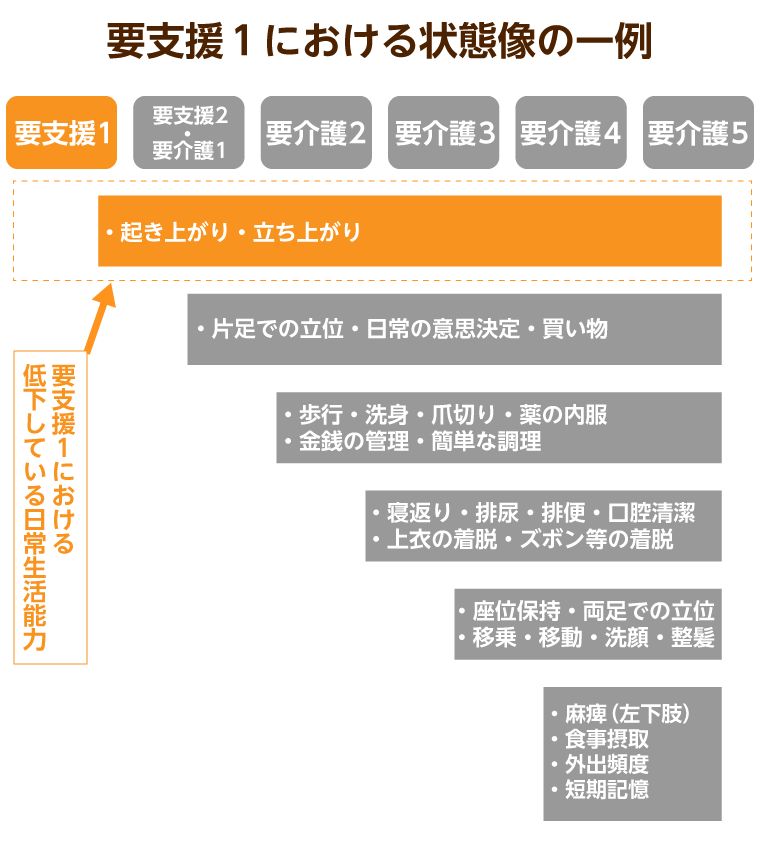

要支援1とは?

要支援1とは、介護保険制度の要介護度の中でも最も軽度な状態です。

食事やトイレ、身支度をはじめ、日常生活の基本的なことは他者の助けを借りなくても一人でこなせます。

しかし、調理や掃除などの家事、服薬といった一部の生活動作については、一人でできない場合があります。

自立・要支援2との違い

日常生活の基本的な動作が自力ででき、身の回りのことも一人で行える状態を「自立」といいます。

一方、「自立」以外の人で介護や介助が必要な場合があります。

中でも、自分一人で日常生活を送ることができるものの、家事や外出など一部で支援が必要な状態が「要支援」です。

要支援2は、要支援1に比べて日常生活での支援を必要とする範囲が広がります。

家事や身の回りのことを行うとき、基本的に見守りや手助けが必要です。また、立ち上がりや歩行時には支えを必要とします。

要支援1で在宅介護はできる?

要支援1の人を家族が自宅で介護することは十分に可能です。

要介護度認定のうち最も軽度な要支援1は、一人暮らしができる状態でもあるため、家族による在宅介護で暮らしているケースはよく見られます。

本人自身の力で生活の多くをこなせる状態なので、日常生活で家族による見守りや手助けが必要な場面はそれほど多くありません。

しかし、家族の介護負担を軽くするためにも、必要に応じてデイサービスや訪問介護などの介護サービスを利用すると良いでしょう。

現在は特に不自由なく自宅で暮らしていても、心身機能の衰えや病気や怪我などをきっかけに、要介護度が高くなる可能性も考えられます。

したがって、要支援1は在宅での介護が十分に可能な状態ですが、「一人の時間帯が長く、体調の急変時が心配」「家族が遠方で暮らしていて、将来が不安」といった声は少なくありません。

安心して暮らすために、老人ホームに入居するのもおすすめです。

要支援1で入居できる老人ホームは?

元気なうちに老人ホームへの入居を早めに考えておきたい場合、要支援1でも老人ホームによっては入居が可能です。

ただし、老人ホームによっては要介護以上の方でないと入居ができない場合もあるため、老人ホームごとに調べる必要があります。

要支援1でも入居ができる老人ホームは、「サ高住」や「ケアハウス」がオススメです。

サ高住

サービス付き高齢者向け住宅、略してサ高住(さこうじゅう)は、民間が運営するシニア向けの賃貸マンションです。

単身の高齢者や夫婦が安心して暮らせる環境が整備されています。

サ高住の大きな特徴は、バリアフリー設計とシニアに配慮したサービスです。

居室にはトイレや浴室、キッチンが用意されていて、移動しやすいように段差がなく手すりを設置しています。

また、廊下の幅も広いので、入居者がゆったり行き交うことが可能です。また、館内にはスタッフが常駐していて、見守りサービスや生活相談を受け付けています。

緊急時対応もしてくれるので、体調の急変時にも安心です。

また、介護や介助が必要な方は、外部の介護事業者と契約しましょう。

介護保険サービスの訪問介護やデイサービスなどを必要に応じて利用できます。

暮らしやすい生活環境とスタッフの行き届いたサポートによって、自宅で暮らしているような感覚で生活が送れます。

サ高住は実際に、自立の方をはじめ要支援や要介護1・2といった比較的要介護度の低い方が多く暮らしている老人ホームです。

ケアハウス

ケアハウスは、家族との同居が難しい高齢者が自治体の助成を受けて利用するのが特徴です。

要支援1で一人暮らしに不安のある高齢者には、「一般型(自立型)」と呼ばれるタイプがおすすめです。

一般型のポイントは、「自立状態であること」「介護が必要になったときは外部の介護事業者と契約して介護サービスが受けられること」の2つです。

主に訪問介護やデイサービスなどの介護保険サービスを利用しながら生活をします。

ケアハウスのメリットは、初期費用が安く抑えられることです。

一般型の場合、保証金として入居時に30万円程度がかかります。また、月額費用の目安は7万〜13万円程度です。なかには、初期費用のないケースもあるなど、初期費用にまとまった金額がかかる民間の有料老人ホームと比較して経済的な負担が軽く済みます。