入浴週3回以上の施設特集

お風呂は一番の癒やし!入浴が週に3回以上可能な施設はやはり人気

高齢者にとって入浴は、1日のうちでの大きな楽しみのひとつでしょう。週に2回、3回などと決められるよりも、できれば毎日入浴したいというのが本当のところでしょう。しかし実際は、在宅でも施設でも、介護の現場は人手不足が続いていることや、介護保険を適用できる範囲などの理由によって、週に2〜3回となっている場合がほとんど。そんな現状にあって、週に3回以上の入浴が可能という施設ももちろんあります。例えば「毎日、お風呂に入りたい!」という方などは、こちらの施設から探してみてください。

入浴回数の多い老人ホームに入ればQOL向上にもつながる!?

老人ホームでの楽しみは食事とお風呂、という話を聞いたことがあります。自由に外出できない介護施設のなかでは、心から楽しめる、癒されるものは少ないのかもしれません。お風呂が好きな高齢者にとって入浴は一番の楽しみ。できれば「毎日入りたい」と考えている方も少なくないでしょう。ではお風呂に入ることによって得られる効果、メリットとはなんでしょうか?

まず、お風呂に入ることで体を清潔に保つことができることは大きな利点です。皮膚には目に見えない異物や刺激物、感染源となる細菌が付着しています。毎日お風呂に入ることで、人間にとって害になる異物や細菌をきれいに洗い流すことができます。皮膚を清潔にすることで、疥癬や水虫などの皮膚病を防げるのです。

高齢者の場合、入浴により皮膚の洗浄をおこなうだけではなく、入浴後の皮膚に水分や油分を与えることも重要です。高齢になると角質層のうえにある皮脂膜(皮膚のバリア)が薄くなり、乾燥しドライスキンになりがち。皮膚のバリア機能が弱まるとアレルゲンや細菌、紫外線、化学物質といった有害物質が侵入しやすくなります。細菌や微生物が皮膚の隙間から体内に侵入すると、さまざまな病気にかかりやすくなります。高齢者は自然免疫・獲得免疫ともに低下していますので、感染症や皮膚病に感染しやすいのが特徴。皮膚の乾燥した高齢者には、入浴後の保湿ケアを入念に。

入浴のメリットは皮膚の洗浄だけではなく、新陳代謝を高める温熱効果もあります。入浴中・入浴後は体があたたまり、体内の血管がひろがることによって自然に血行が促進されます。新陳代謝がたかまり、老廃物が汗とともに体外に排出されて気分もスッキリ。

体にたまった疲れやコリがとれますし、冷え症や血行不良に悩む高齢者にとって、温熱効果によって体が芯からあたたまる入浴はとくに冬場にはありがたいもの。全身入浴ができないときは、足湯だけでも効果的です。眠る前に足の先だけでもお湯につかると体温があがり、安眠できるという嬉しい効果が期待できます。

老人ホームに入居すると、自由に外出して買い物やレジャーを楽しむ機会が大きく減ってしまいます。外に癒しや気分転換をもとめることができないかわりに、入浴や食事など老人ホーム内で楽しめるものが重要に。入浴が高齢者の楽しみや喜び、さらに健康促進に大いに役立っていると考えれば「たかがお風呂」とは言えません。入浴回数の多い老人ホームを選ぶことで、入居者のQOLも向上します。

特養や介護付有料老人ホームは入浴は週2回以上という決まりが

特養や介護付有料老人ホームに入居する際には、必ず契約書や重要事項説明書を確認することになります。それら重要書類に「介助を受けて入浴する場合、週に○回入浴が可能である」ことが明記されています。特養や介護付有料老人ホームでは週に2回以上の入浴介助をおこなうことが決まっていますが、具体的な頻度は各施設によって差異があります。もちろん自立されている方は、毎日入浴することも可能です。入居時に入浴のことについて確認しておきましょう。

「毎日お風呂に入りたい」と思うほどお風呂の好きな方の気持ちはよくわかりますが、入浴介助を受けている場合は特定の入所者だけ毎日入浴することはできません。入浴に力を入れているところで週3回、ほとんどの施設が週2回の入浴が現実のようです。もし入浴を楽しみたいのであれば、週3回入浴を実施している老人ホームがおすすめ。週3回入浴であれば2日に1回お風呂に入れる計算ですので、とくに問題はないはずです。

週3回入浴可能な施設は、東京都内の場合162か所あります。高額な入居一時金が必要な老人ホームもありますが、リーズナブルな費用で入居できる施設も多いので一度調べてみるとよいでしょう。個室に住めるのであれば、お風呂が個室内にあるのか、大浴場があるのか、個浴は完備されているのかなどの点にも注意しましょう。気に入った施設が見つかれば、実際に施設見学をおこなうと安心です。

老人ホームでも入浴に力をいれている施設なら、湯船はもちろん洗い場や脱衣所の掃除までしっかり行き届いているはずです。施設見学で職員が「お風呂は見学できません」と言って見せてくれないのなら、なにかあるのではないかと疑ってしまいます。共有のダイニングや玄関がどれだけきれいでも、同じく共有施設でもあるお風呂の衛生状態がよくなければその老人ホームには問題があると言えます。

介護施設の見学をおこなうときは、入浴施設までしっかり見学させてもらいましょう。

個浴と大浴場、その特徴の違い、メリット・デメリットは?

老人ホームの入浴施設にはいくつか種類があります。

まずは個浴タイプ。老人ホームにはとくに多く、家庭用お風呂の洗い場が広くなったように見えるのがこのタイプの特徴です。メリットは利用者が入浴するごとにお湯の入れ替えが可能なこと。清潔なお湯でいつもお風呂が楽しめるので衛生的です。個浴では利用者1名と介護スタッフ1名が基本。マンツーマンで入浴介助ができるので、利用者の体に起きている異変に(最近痩せた、床ずれがある、皮膚が赤くなっている、ドライスキンなど)気がつきやすいのがメリットです。ただ「密室」になるため、介護職員の虐待や、逆に利用者による暴力や暴言、入浴拒否が見えにくいのがデメリット。個浴にはヒノキ風呂や泡が出てくるジェットバス、簡易リフトがついたものなどさまざまな仕様があります。

つぎは「浴室のついた居室タイプ」。一部の介護付き有料老人ホーム、それにサービス付き高齢者向け住宅では居室に個浴が設置されたタイプもあります。自立している方や介護度の低い方向けです。個室にお風呂が設置されているので、いつでも好きな時間に、周囲を気にせずゆったりお風呂に入れるのがメリット。個浴タイプなので湯船はそれほど広くありません。家のお風呂に入るのと同じ感覚です。デメリットは「密室化」すること。安全確保のために浴室の入り口やお風呂に手すりが設置されているかどうか、浴室内に緊急コールがついているかどうかは要チェックです。入居費用が高めになりがちなのもデメリットでしょう。

「大浴場タイプ」はたとえるならば銭湯のイメージです。湯船が広いので、一度に多くの入居者が入浴できます。大浴場は自立している方や介護度の比較的低い方が対象。同じ施設の入居者同士でゆっくりお風呂に入れば楽しく交流できますし、親睦が深まるのがメリットですね。人工温泉や天然温泉を引きこんだ大浴場もあり、入所者からの評判は上々です。ただ高齢者向けのお風呂なので「安全」が一番。湯船の周りに手すりがついているか?床は滑りにくい素材でできているのか?洗い場の広さは十分か? 出入り口は広いか? 段差はないか? 入居前に細かくチェックしましょう。湯船は掘りこみ式の方が安全です。

最後は「機械浴」タイプ。個浴ですが、介護度が重く自力で入浴できない方のための特殊浴槽です。利用者はイスにすわったまま、または横たわったまま機械の力で自動的にお風呂に入れるため、介護職員にも肉体的な負担がかかりません。特殊浴槽はお風呂場にそれなりの広さがないと設置できませんし、導入にはそれなりの費用もかかります。老人ホームによっては個浴しか設置していない施設もあるため、寝たきりや座位を保持するのが困難な方は機械浴が導入された老人ホームを選ぶのが基本です。

すべての老人ホームに共通することですが、浴室の掃除が行き届いているかは重要です。もし浴室がカビだらけで掃除がされていないようなら、その施設は日頃のメンテナンスまで手が回らないほどの人手不足(労働環境が悪い)、清掃業者に掃除を依頼することができないくらいの厳しい経営状況なのかもしれませんね。要注意です。

生活保護受給者でも入れる施設特集

生活保護を受けている人でも入居できる介護施設はあり、介護付有料老人ホームなども、最近は生活保護者を受け入れる所が増えてきした。

「入居できても利用料が払えないのでは?」と心配する人もいると思いますが、入居後も住宅扶助や生活扶助などの保護費が受けられるので、施設の月額利用料が保護費や年金収入内で収まれば、毎月の支払いも可能です。

さらに、自治体や介護施設によっては減額措置をとってくれる所もあります。そういった情報は生活保護担当のケースワーカーや地域包括支援センターのケアマネージャーが持っていることが多いので、入居の相談をしてみると良いでしょう。

費用負担の上限額はどのくらいか

費用の上限金額はその人の収入などによって違うため、一概には言えません。生活保護者が介護施設に入居する場合は、住宅扶助などの保護費と、年金収入で費用をまかないます。

毎月もらえる年金額も人によって違いますので、生活保護を受けている人は、市町村の生活保護担当者やケースワーカーなどに自分の費用上限額を計算してもらうと良いでしょう。

生活保護を受けている人は介護保険サービスの利用料が免除されますので、実際に負担する費用は安く抑えられることが多いようです。

年金受給額と老後の費用

年金の受給額は平均どのくらい?

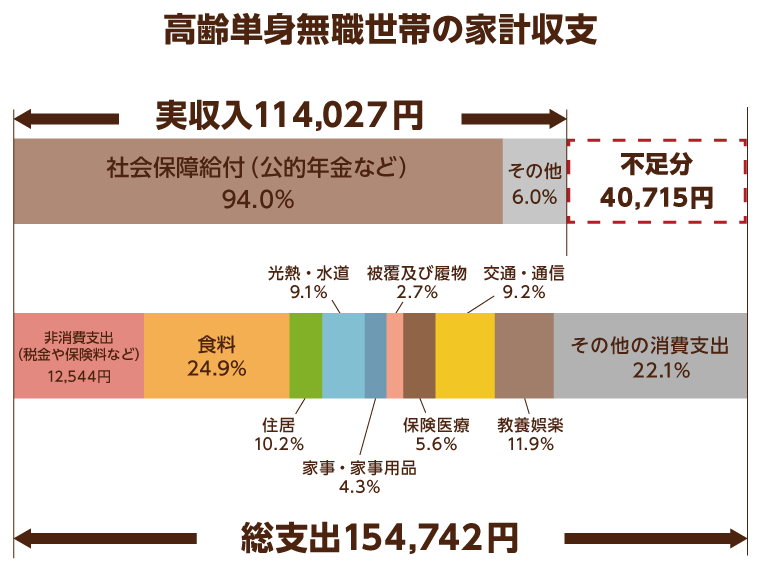

定年退職後の年金受給額は、厚生年金や国民年金を納付した額によって決まります。2016年の厚生労働省の調査によると、大学卒業後すぐに就職してから60歳の退職まで厚生年金を納付し続けた人の場合、年金の平均受給額は、国民年金が毎月5万5,000円ほど、厚生年金が毎月14万5,000円ほど。すなわち毎月20万円ほど年金をもらえる計算です。

しかしこれは一般的な金額であり、もらえる年金は納付していた年数にもより、ずっと自営業を営んでいた人は国民年金のみの給付となります。さらに、障害年金をもらっている人は国民年金を受給できませんので、人によって毎月の年金受給額には差が発生します。区役所の年金課などに行けば概算をしてもらえますので、自分の受給額を教えてもらうと良いでしょう。

老後にはどのくらいのお金が必要か

総務省の資料によると、老後に必要なお金は退職前の生活費の7割ほどとなるようです。例えば月20万使っていた人は、退職後は14万円ほどで生活している人が多い、という統計が出ているのです。

すなわち、年収500万円もらっていた人が60歳で定年退職し、90歳まで生きた場合、500万円×0.7=350万円が1年間の費用となります。月に換算すると、毎月約29万2,000円。一概には言えませんが、毎月の年金額は20万円程度ですので、年金だけではやや現実的とは言えなさそうです。

年金と老人ホーム入居

価格が安い老人ホームは競争が激しい

一般的な有料老人ホームの月額利用料は6万円~20万円程度。厚生年金をしっかりと納付した人なら年金を20万円程度もらえますので、何とか支払える金額ですが、国民年金のみ受給している人は厳しいでしょう。

今の日本では、厚生年金をあまりもらえていない人、国民年金だけの人が多いという現状。さらに、もらえる額も徐々に下がっており、年金だけで老人ホームに入居するのは難しいのも事実です。そのため、ケアハウスのような低価格の施設の競争率がますます激しくなっています。

年金のみでの老人ホーム利用は可能?

年金だけでは厳しいといっても、退職後に年金以外の収入がある人はあまりいないでしょう。年金だけで老人ホームに入居するためには、ケアハウス(軽費老人ホーム)のような格安の施設を選ぶか、生活保護を利用します。生活保護が適用されると月額利用料の中の家賃や介護保険サービス代などが控除されますので、老人ホームでの生活も現実的となります。

一方で、おむつ代などの日用品の費用や、病気の際の病院代などは別途かかるため、年金の収入のみで老人ホームへの入居を考えている人は、しっかりと必要な費用額を計算した上で入居を考える必要がありそうです。

生活保護受給者が老人ホームを探すときに注意するポイント

生活保護の受給金額は、市区町村の家賃相場や物価、世帯人数や収入などによって変わるため、一人ひとり違います。そのため、あくまで一般的な話になりますが、一人暮らしの方の場合、家賃扶助と生活扶助を合わせると、月額は概ね8万2,000円~12万9,000円程度。

特に市町村によって生活保護の扶助額の上限が違いますので、お住まいの場所と違う市町村で老人ホームを探す場合は、上限などを確認しておきましょう。万が一、老人ホームの入居を決めた後にもらえる保護金の限度額が違っていたら、入居を断念せざるを得ないといったケースも存在するようです。

一般的には都心部の方が毎月の費用は高く、郊外や山間部の老人ホームの方が格安な場合が多いです。生活保護受給者が入居できそうな老人ホームを探す場合、都心から離れたエリアで探した方が、入居先が見つかる可能性が高まります。

最近はホームページなどに「生活保護OK」と明記している老人ホームも増えました。書いていない場合も、地域包括支援センターのケアマネージャーに相談することは一考でしょう。