東北一の都市・仙台を要する県だけに、介護施設を全国展開する企業も進出

宮城県はといえば、杜の都・仙台がまず頭に思い浮かぶでしょう。東北6県の中でも唯一の政令指定都市であり、どこかスタイリッシュで、都会的な感じのする街というイメージがありますね。

そんな宮城県における老人ホームには、大阪や愛知、神奈川、福岡といった大都市を抱える県と同じような特徴があります。それが、老人ホームの一箇所集中です。

宮城県の中でも、人口の多い仙台市に老人ホームが集中するのは致し方ありませんが、その半面、地方部での施設の開設が進んでいないというのが現状です。

その原因には震災の被害やマンパワー不足などが挙げられ、新たな施設の開設は難しく、震災の影響で休止している施設も数多くあるのです。

そんな社会を支えるべく、地元企業だけでなく、全国規模で老人ホームを展開している企業も参入してきています。

基本的に宮城県内の老人ホームは、入居一時金や月額利用料の高額なところは少ないですが、全国展開しているような施設では入居一時金が58万円台、月額利用料が14万円前後するようなところも。

もちろん、それに対する医療や介護サービスは全国を基準にしたハイレベルなものなので、高いサービスを求める人や、健康に不安のある人などは、そうした老人ホームを一考するのも良いでしょう。

宮城県の高齢者は一人暮らしが増加している

宮城県の高齢者(65歳以上)人口は、現行の介護保険制度が始まった2000年には40万1,854人でしたが、その10年後の2010年には10万人以上増の51万6,790人、2014年には55万7,347人にまで増加。2023年には65万3,465人と年々増加しています。

特に後期高齢者(75歳以上)人口が大きく増加していくと見られ、2021年には31万4,973人、2035年には44万4,089人と、高齢者人口の過半数を大きく超える割合となっていきます。

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5(2023)年推計)」

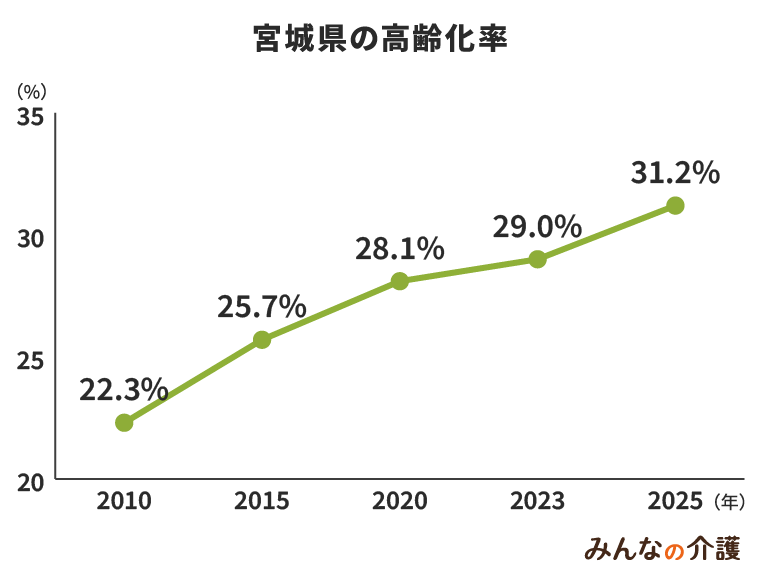

高齢化率の推移を見ると、2000年時点では17.1%、2011年には22.2%、2014年には24.0%、2023年には28.9%と着実に上昇。今2040年には35.4%まで上がると予測されています。

全国の高齢化率の推移は、2000年時点で17.4%、2010年では23.0%、2014年で26.0%、2023年には29.0%となっており、宮城県は全国平均とそれほど大差ない形で推移していると言えます。

今後もこの傾向は続くようで、2040年時点では宮城県が35.4%なのに対して全国平均は36.1%となる見込みです。

県内で高齢者増が続く中、一人暮らしをしている高齢者世帯が年々増加。2012年では8万4,226世帯、2013年では8万9,281世帯、2014年では9万4,768世帯、2023年には15万世帯に達し、着実に増えている状況です。

総世帯数に占める一人暮らしの高齢者世帯の割合は、2010年で7.4%、2023年で14.5%、2035年には15.4%と上昇していくと見られています。

宮城県の介護サービス給付は2009年からの12年間で500億円以上増加

宮城県の介護給付額の推移をみてみると、その額は年々増加。

2009年には1,132億円、2021年には1,714億円と2009年から12年間で500億円以上も増加していることになります。

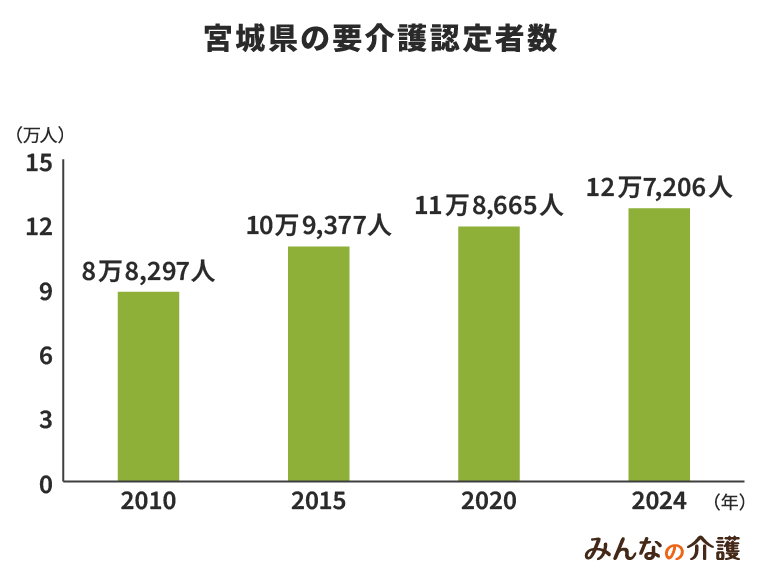

この介護費用の増加傾向の背景には、介護保険サービスの利用者である要介護認定者の増加と、その認定率(65歳以上人口に占める要介護認定者の割合)の上昇があります。

県内の要介護認定者は介護保険制度が開始された2000年には4万1,854人でしたが、その後右肩上がりで増えていき、地域密着型サービスが開始された2006年には7万7,413人、2010年には8万6,979人、2017年には11万1,326人、2024年には12万7,206人と10万人を超えています。

なお、2024年においては「要支援1」と「要支援2」の認定者の合計が3万9,584人、「要介護1」の認定者が2万5,740人、「要介護2」の認定者が2万91人、「要介護3」が1万5,536人、「要介護4」が1万6,519人、「要介護5」が1万41人となっています。

認定率については、2000年の時点では9.6%でしたが、その後急上昇。2005年には15.4%にまで上がりました。

その後2年ほど横ばい状態が続きましたが、2008年には再び上がり、2010年には16.3%、2017年には17.9%となり、その後は18~19%を推移しています。

高齢者人口が年々増加しているのに加えて、さらに認定率も15年ほどで2倍近く上昇していることを考えると、介護費用が年々増加しているのも無理はないと言えます。

「みやぎ出前講座」という名称でで介護予防の講座が開かれている

宮城県では現在、「介護が必要な体にならないこと」という従来のシンプルな介護予防のあり方を見直し、「高齢者が住み慣れた地域で生活し続けるための介護予防」という新たな理念のもと、介護予防の取り組みが進められています。

そのポイントは以下の3点。

- 要介護状態になりそうな人のみを対象とした介護予防から、65歳以上の人が誰でも参加できる介護予防サービスまでを提供する。

- ただ単に身体機能、精神機能を向上させるのではなく、社会参加を伴う介護予防サービスを提供する。

- 行政による一方的なサービスの提供ではなく、高齢者が居場所を確保できるような地域内における通いの場、住民同士の支え合いの場を増やしていく。

具体的な県レベルでの取り組みとしては、介護予防事業をさらに推し進めるために、介護予防に関する事業評価・市町村支援委員会の設立、介護予防事業効果分析モデル事業(各市町村が行う介護予防事業の効果を統計的に分析する)、介護予防事業評価事業(各市町村の介護予防事業の成果を把握する)、介護予防研修事業(人材育成)などが行われています。

また、介護予防の普及と啓発のために、介護予防普及啓発事業(医療機関での介護予防のパンフレットの配布)、みやぎ出前講座(専門家による介護予防の講座)などが行われ、市民が運営する高齢者の通いの場の充実化を目指し、その通いの場にリハビリの専門家を派遣する事業なども実施されています。

「アクションプラン」と称した事業計画で高齢者の生活を支援

宮城県では現在、人口数が多い団塊の世代が後期高齢者(75歳以上)となる2025年に備えて、地域包括ケアシステムの構築を進めています。

地域に住む高齢者に対して、医療サービス、介護サービス、介護予防サービス、住まいの提供、生活支援サービスが統合的に提供されるように体制を整えるのが、地域包括ケアの目的。

その構築のために、県では2015年から「アクションプラン」と称する事業計画を立ち上げています。

アクションプランの最初のステージが第6期介護保険事業計画の期間である2015年度から2017年度までの3年間。第2ステージも、2018年度以降3年間単位で計画の立案、遂行が繰り返されていく予定です。

県は2015年度に、アクションプランの遂行の中核機関となる「地域包括ケア推進協議会」を設置し、その実現に取り組んでいます。

第1ステージのアクションプランの目標として、2017年度末までに以下の項目の達成が掲げられています。

- 県内35市町村において地域包括ケアシステムの構築に向けた「地域支援事業」を始める。

- 在宅療養支援診療所の数を各医療圏につき10万人につき10ヵ所以上配置する。

- 訪問診療を行う歯科医療機関の数を95ヵ所増やす。

- 在宅死亡率を各医療圏で30%にする。

- 看護師の数を人口10万人につき744人にする。

- 小規模多機能型居宅介護を27ヵ所増設する。

- 定期巡回・随時対応型訪問介護者看護施設を9ヵ所増設する。

- 介護職員を約6,838人増加する。

宮城県の福祉サービス苦情解決事業とは?

宮城県では、介護保険サービス(居宅サービス、施設サービス、地域密着型サービス)等の福祉サービスを利用した人からの苦情を解消するために、「福祉サービス苦情解決事業」が行われています。

各種福祉サービスを利用した結果、「事前に聞いていたサービス内容と実際に行われているサービス内容が全く違う」「サービス内容に問題がある」あるいは「サービスを提供するスタッフの態度に納得できない」などの疑念、不満が発生することは十分にあり得ます。

その場合、社会福祉法では、福祉サービス提供者が利用者からの苦情に適切に対処し、その解決に努めないといけないとされています。

しかし現実には、「そもそも事業者側が話し合いに応じてくれない」「話し合いはしてくれるが利用者側の言い分を事業者側が聞き入れてくれない」といったことが起こり、必ずしも円満解決には至りません。

県は、事業者側との直接的な話し合いだけでは解決できない場合における問題の解決役として「運営適正化委員会」を設置しています。事務局は宮城県社会福祉協議会の中にあり、委員は法律、福祉、医療の専門家で構成。第三者の公正な視点から苦情、不満の受付け及びその解決にあたります。

平日の月曜日から金曜日までの午前9時~午後4時まで随時相談可能で、もちろん相談料は無料。県のホームページで問い合わせ先となる電話番号、ファックス番号、メールアドレスを確認できます。