骨折・骨粗しょう症でも対応が可能な施設特集

不用意な骨折を起こさないために。骨粗しょう症の患者は施設選びを慎重に

大腿骨骨折や頚椎骨折などをきっかけに介護が必要になる場合も多数。また、多くの高齢者が悩まされる病気のひとつに、骨折を引き起こしやすい骨粗しょう症があります。栄養吸収が難しくなったり、骨をつくるために必要な栄養素であるカルシウムが足りなくなるので仕方のない経過とも言えるでしょう。必要となるのは主に薬物療法。例えば老人ホームへの入居を検討する場合は、充分な医療ケアを受けられるか、かかりつけ医への送迎はあるか、といったことを重視すると良いでしょう。

骨粗しょう症の高齢者の老人ホーム選びについて

骨がスカスカの状態になってしまう骨粗しょう症は、高齢者、なかでも女性に多く見られる病気として知られています。運動不足や食事からのカルシウム不足、女性の場合は閉経によるホルモン分泌の変化などが要因として考えられる骨粗しょう症は患者数も全国に1000万人ほどいると推計されている通り、決して珍しい病気ではありません。

骨粗しょう症と診断された方が老人ホームを選ぶ際には、日常生活を送れているのであれば、骨粗しょう症による転倒やそれによって引き起こされる骨折、寝たきりなどを防ぐための安全対策と運動の機会の有無などが大切なチェックポイントとなります。

骨粗しょう症であることが理由で老人ホームに入居できないということはまずありませんが、骨粗しょう症の状態で骨折してしまい、寝たきりなど介護度が高くなれば老人ホームの選択の幅は大きく狭まってしまいます。

ある程度自立した生活を送れる方であれば、住宅型老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅など介護を必要としない方がイキイキと暮らせる施設を利用できます。万が一要介護度が骨粗しょう症に伴う骨折などで高くなっていれば入所条件を確認しなければいけません。

骨粗しょう症は定期的な骨密度チェックで診断できるようになっています。骨密度が低下していた場合には、薬による治療などを行うこともできますから、これからの生活を考えたとき、治療を早期に始められるよう、日頃から骨密度を意識しておきたいところですね。

骨粗しょう症(骨粗鬆症)とは?

高齢者の方に多く発症が見られる骨粗しょう症は、加齢に伴い栄養素の体内への吸収率が低下することが原因と言われています。

新しい骨をつくる働き(骨形成)よりも、骨吸収と呼ばれる古い骨を壊していく働きが体内で強くなることで骨代謝バランスが崩れてしまうことが、骨粗しょう症発症のメカニズムです。

骨粗しょう症の年代別有病率を見てみると、年間の骨粗しょう症の発症数は実に97万人、なかでも女性が81万人と女性が対多数を占めており、60代〜80代へと年齢を経るごとに有病率が高くなっていることがわかります。女性の骨粗しょう症患者が多い要因としては、閉経により女性ホルモンの分泌量低下し、ホルモンにより抑制されていた骨吸収が進んでしまうことで骨が溶け出し、骨密度が下がることが原因と指摘されています。

| ~39歳(0%) | |

| 40~49歳(5%) | |

| 50~59歳(8%) | |

| 60~69歳(25%) | |

| 70~79歳(45%) | |

| 80歳~(70%) |

高齢の女性に特に多い骨粗しょう症は、予防のためにカルシウム摂取だけでなく運動が大切な要素ですが、運動量が筋肉量低下により減少しがちな高齢の方が特に発症しやすくなっている点からも日頃の運動習慣が大切であることがわかります。また、副甲状腺機能亢進症など内分泌系に異常が見られる疾患や関節に起こる炎症が骨の代謝に影響する関節リウマチをお持ちの方は骨粗しょう症を併発しやすくなります。

また、骨粗しょう症が引き金となり引き起こされる合併症としてはカルシウム不足による動脈硬化や心筋梗塞、背骨が曲がってしまうことによる逆流性食道炎などが挙げられ、いずれも注意が必要です。

全国に1000万人ほどいると推計されている骨粗しょう症は、腰が曲がる、背が縮むなど見た目にも変化が見られます。日常生活において骨粗しょう症自体が及ぼす影響は少なく、お元気で自立ある暮らしを送られている方も少なくありません。

一方で、骨粗しょう症になっていると、骨が非常にもろい状態になっていることから、ちょっとした転倒などの衝撃で骨折しやすく、骨粗しょう症から転倒し、骨折、そのまま寝たきりになるというケースが後を絶ちません。

要介護になる原因として3番目に多いとされる骨折を避けるためには、骨粗しょう症と診断されたら安全に暮らせる環境を整えることが大切です。

閉経後の女性が骨粗しょう症になりやすい!?

骨粗しょう症患者の約8割を女性が占め、60代では2人に1人、70歳以上では10人中7人が骨粗しょう症と言われるほど、高齢女性と骨粗しょう症はとても深い関係にあります。

女性の年齢別骨密度の変化を表すグラフを見てみると、閉経を迎える40代後半から50代にかけての時期に骨密度が急激に減少し、60代では骨折しやすい骨密度70パーセント未満になってしまう人が多い傾向にあります。

高齢女性に骨粗しょう症が多い原因として最も大きな要因と考えられているのが骨の新陳代謝に深く影響を与える女性ホルモン、エストロゲンです。閉経により女性ホルモン(エストロゲン)の分泌量が低下することは、高齢女性であればほとんどの人が経る体の変化です。エストロゲンは骨代謝において、古い骨を壊す骨吸収という働きを抑えてくれるホルモンだるため、分泌量が低下することで骨吸収が骨を作る骨形成の働きよりも多くなり、骨代謝のバランスが崩れてしまうのです。その結果、新しい骨を作る体の働きが古い骨を壊す働きに追いつかなくなり、次第に骨がスカスカになってしまいます。

その他にも、骨粗しょう症を引き起こす要因としては閉経が早い家系など遺伝に関係するものや、運動不足、ダイエットや偏食による栄養不足、アルコールやコーヒー摂取や喫煙によるもの、外出機会が少ないことによるビタミンD不足からくるカルシウム吸収量の減少などが挙げられます。さらに、病気に関係するものとしては、糖尿病や腎不全、胃切除、ステロイド剤の服用などが原因として考えられています。

高齢になり、閉経により女性ホルモン(エストロゲン)の分泌量が減り、外出の機会が増えることによりビタミンDの生成量が少なくなったり、運動不足になるなど高齢者にありがちな生活習慣の変化も、骨粗しょう症を引き起こす原因だからこそ、高齢女性に多く見られる病気となってしまっているのです。

骨粗しょう症を治療するにはホルモン投与などの治療方法がありますし、日頃から運動や健康的な食生活を心がけることも予防や進行予防には大切です。

高齢女性は骨粗しょう症になりやすい、ということを念頭において生活習慣を見直していきましょう。

骨粗しょう症の方の老人ホームの受入れについて

骨粗しょう症の方が老人ホームに入居することを検討したとき、骨粗しょう症の有無が入居の可否に関わることはそれほど多くありません。ご自身である程度お元気に生活を送ることができる方であれば、骨粗しょう症だからという理由で入居を断られるケースはありません。

しかしながら、骨粗しょう症の方にとって、毎日の生活習慣や食生活の改善はとても大切です。また、万が一転倒などにより骨折してしまった場合には、それがきっかけで寝たきりになってしまうこともありえます。寝たきりなど要介護度が上がれば、要介護度にあったケアが受けられる老人ホームは自然と選択肢が少なくなり、老人ホームの中には受け入れを断るところが出てくる可能性があることは覚えておいたほうがいいでしょう。

また、骨粗しょう症の方が老人ホームの入居先を考えるにあたっては、症状を進行させないための健康的な生活や運動をする機会があるかを確認することは、今後のお身体の状態にも大きく関わってきます。

例えばリハビリや体を動かすレクリエーション、外出の機会が多い老人ホーム、外に出て過ごすことができる庭付きや園芸に取り組むレクリエーションなどに取り組む老人ホームは、骨粗しょう症の進行予防といった観点でとても有効です。

万が一転倒してしまった場合、骨粗しょう症の方は骨折しやすいことから、転倒予防のための手すりなどがしっかりと設置された安全な生活環境であるかどうかなども見学時にチェックしておきましょう。

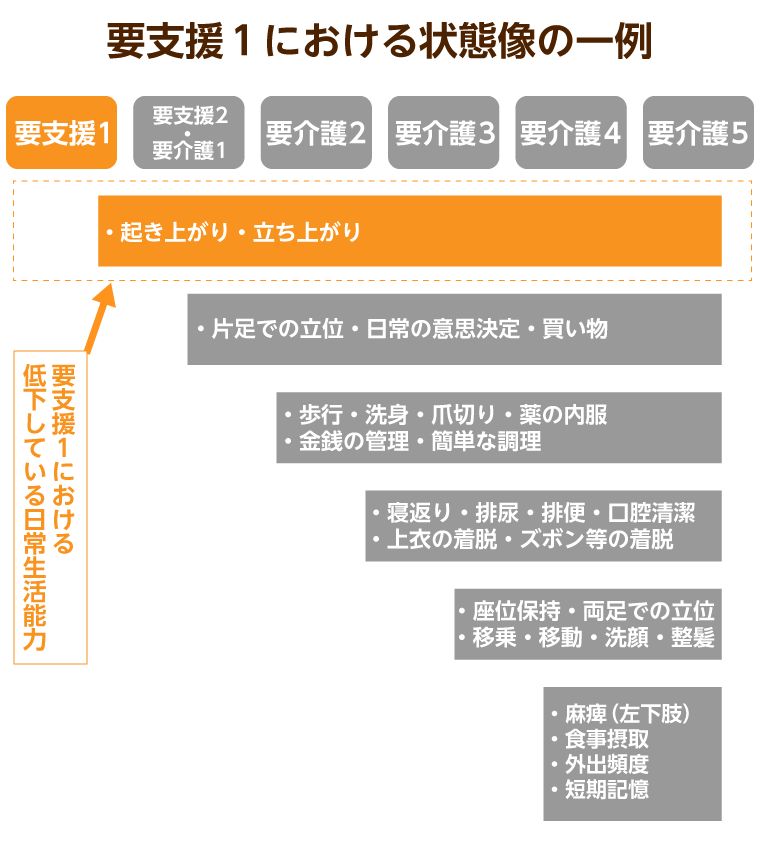

要支援1とは?

要支援1とは、介護保険制度の要介護度の中でも最も軽度な状態です。

食事やトイレ、身支度をはじめ、日常生活の基本的なことは他者の助けを借りなくても一人でこなせます。

しかし、調理や掃除などの家事、服薬といった一部の生活動作については、一人でできない場合があります。

自立・要支援2との違い

日常生活の基本的な動作が自力ででき、身の回りのことも一人で行える状態を「自立」といいます。

一方、「自立」以外の人で介護や介助が必要な場合があります。

中でも、自分一人で日常生活を送ることができるものの、家事や外出など一部で支援が必要な状態が「要支援」です。

要支援2は、要支援1に比べて日常生活での支援を必要とする範囲が広がります。

家事や身の回りのことを行うとき、基本的に見守りや手助けが必要です。また、立ち上がりや歩行時には支えを必要とします。

要支援1で在宅介護はできる?

要支援1の人を家族が自宅で介護することは十分に可能です。

要介護度認定のうち最も軽度な要支援1は、一人暮らしができる状態でもあるため、家族による在宅介護で暮らしているケースはよく見られます。

本人自身の力で生活の多くをこなせる状態なので、日常生活で家族による見守りや手助けが必要な場面はそれほど多くありません。

しかし、家族の介護負担を軽くするためにも、必要に応じてデイサービスや訪問介護などの介護サービスを利用すると良いでしょう。

現在は特に不自由なく自宅で暮らしていても、心身機能の衰えや病気や怪我などをきっかけに、要介護度が高くなる可能性も考えられます。

したがって、要支援1は在宅での介護が十分に可能な状態ですが、「一人の時間帯が長く、体調の急変時が心配」「家族が遠方で暮らしていて、将来が不安」といった声は少なくありません。

安心して暮らすために、老人ホームに入居するのもおすすめです。

要支援1で入居できる老人ホームは?

元気なうちに老人ホームへの入居を早めに考えておきたい場合、要支援1でも老人ホームによっては入居が可能です。

ただし、老人ホームによっては要介護以上の方でないと入居ができない場合もあるため、老人ホームごとに調べる必要があります。

要支援1でも入居ができる老人ホームは、「サ高住」や「ケアハウス」がオススメです。

サ高住

サービス付き高齢者向け住宅、略してサ高住(さこうじゅう)は、民間が運営するシニア向けの賃貸マンションです。

単身の高齢者や夫婦が安心して暮らせる環境が整備されています。

サ高住の大きな特徴は、バリアフリー設計とシニアに配慮したサービスです。

居室にはトイレや浴室、キッチンが用意されていて、移動しやすいように段差がなく手すりを設置しています。

また、廊下の幅も広いので、入居者がゆったり行き交うことが可能です。また、館内にはスタッフが常駐していて、見守りサービスや生活相談を受け付けています。

緊急時対応もしてくれるので、体調の急変時にも安心です。

また、介護や介助が必要な方は、外部の介護事業者と契約しましょう。

介護保険サービスの訪問介護やデイサービスなどを必要に応じて利用できます。

暮らしやすい生活環境とスタッフの行き届いたサポートによって、自宅で暮らしているような感覚で生活が送れます。

サ高住は実際に、自立の方をはじめ要支援や要介護1・2といった比較的要介護度の低い方が多く暮らしている老人ホームです。

ケアハウス

ケアハウスは、家族との同居が難しい高齢者が自治体の助成を受けて利用するのが特徴です。

要支援1で一人暮らしに不安のある高齢者には、「一般型(自立型)」と呼ばれるタイプがおすすめです。

一般型のポイントは、「自立状態であること」「介護が必要になったときは外部の介護事業者と契約して介護サービスが受けられること」の2つです。

主に訪問介護やデイサービスなどの介護保険サービスを利用しながら生活をします。

ケアハウスのメリットは、初期費用が安く抑えられることです。

一般型の場合、保証金として入居時に30万円程度がかかります。また、月額費用の目安は7万〜13万円程度です。なかには、初期費用のないケースもあるなど、初期費用にまとまった金額がかかる民間の有料老人ホームと比較して経済的な負担が軽く済みます。