自立者向けの老人ホームも多く、充実のラインアップ

ご存知の通り、大阪府は東京都に次ぐ日本第二の都市です。

人口は東京都、神奈川県に次いで全国3位、県内総生産は全国第2位と、西日本における経済の中心地として、日本だけでなく世界にもその名を馳せています。

人口の多さに比例して老人ホームの数も多く、費用、そして設備面において選択肢は幅広いものとなっています。

老人ホームが集中しているのは、大阪市を中心に、吹田市、豊中市、箕面市といった北摂地区。

逆に、堺市以南は施設数が少なくなっており、人口の多さによって二極化が進んでいる感は否めません。

費用面で見てみると、施設が集中している地域は地価も高く、 それを反映するように入居一時金1,000万円以上、月額利用料も10~20万円、中には30万円近くするところもあります。

かと思えば、入居一時金が0~数十万円、月額利用料も15万円前後という施設もあり、予算に応じて選択できるようになっています。

また、大阪府南部では全般的に低予算で利用できる施設が多くなっているので、予算に応じてエリアを決めるというのも一案と言えるでしょう。

費用が高い施設では、認知症患者の対応はもちろん、24時間の看護体制がしかれていたり、終末期医療に対応していたりと、充実したサービスが展開されています。

その反面、費用が安い施設では“健常者向け”といった条件があるところが多く、利用者それぞれのニーズにあわせて選択する必要があります。

また、昨今では高齢者住宅や「サービス付き高齢者向け住宅」、いわゆるサ高住といったスタイルの施設が急増しているのも、大阪府の特徴です。

ちなみに、 医療が必要な高齢者のための施設は、関西の他のエリアに比べて少ない傾向にあります。

空き室も少なくなっているようなので、看護などの医療行為が必要な人は、他県も視野に入れて検討するといいでしょう。

そして大阪府では、以前には人口減少社会の到来をテーマとした「大阪府人口減少社会白書」を制定。

「安全で安心して暮らせる定住都市・大阪」、「日本の成長エンジンとして持続的に発展する都市・大阪」の実現を目指すべく、さまざまな改革に取り組んでいます。

特に「アクティブシニアがあふれる大阪事業」や「地域リハビリテーション推進事業」といった事業では、高齢者が充実した余生を送るための取り組みに配慮がなされており、超高齢社会の拡大に向けて着々と体制を整えていることが伺えます。

そう考えると、“大都市=住みにくい”というような固定観念は、捨てた方が良いかもしれませんね。

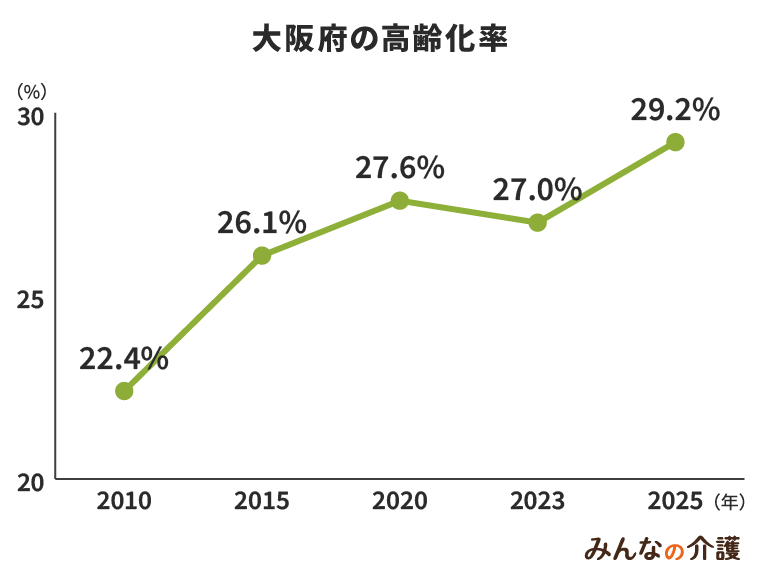

大阪府は高齢化率が全国平均よりも若干が低い

2023年の調査によると、全国の総人口は1億2,435万人で、65歳以上の高齢者数は3,622万人。

高齢化率は29.1%ということになります。

この割合は国勢調査開始されてから最高率を記録しました。

同じく大阪府の総人口は878万4,421人となっています。

その中で65歳以上の高齢者数は236万9,650人、高齢化率は27.0%となっており、大阪府は全国平均よりも若干高齢化率が低いことがわかります。

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5(2023)年推計)」

また2023年の市町村別の高齢者の割合をみていくと高齢化率の高い順に、豊能町が48.2%、千早赤阪村が46.3%、能勢町が43.0%となっています。

逆に高齢化率の低い順では、田尻町23.6%、吹田市の23.7%、茨木市の24.2%となっています。

ちなみに調査年の全国の高齢化率は29.1%でした。

要介護認定者の約8割が介護サービスを利用している

2023年度の大阪府における要支援・要介護認定者数の推計では、要介護認定者は55万3,922人です。

2017年は54万3,749人でしたので、比較すると6年間で約1万人増加していることがわかります。

第2号被保険者数も含まれますが、2023年の要介護度別の人数は、要支援1から要介護5まで、それぞれ10万1,612人、7万5,212人、9万8,361人、9万577人、6万8,521人、6万9,030人、5万609人となっています。

重度別に割合をみていくと、要支援1から要介護1までの軽度者が約50%、要介護2・3の中度者は約28.7%、要介護4・5の重度者は約21.6%となっています。

それに伴い介護給付費の増加も問題視され、財源の確保が急がれます。

介護保険サービスの利用者数は2024年には47万8,679人でした。

2010年には29万1,192人だったため、14年で約19万人増加しています。

その内訳は、居宅サービス利用者は36万2,144人(約75.7%)、地域密着型サービスの利用者は6万3,842人(約13.3%)、施設サービス利用者は5万2,693人(約11.0%)となっています。

計画と実績を比較すると、居宅サービス・予防介護サービス共に、訪問看護の実績数が大きく伸びており、施設サービスは計画よりも実績数が少ないという結果になっています。

介護予防のための二次予防事業を展開

2015年に介護保険法が改正され、地域支援事業の内容が見直されました。

これまでの地域支援事業には一般の高齢者向けの一次予防事業と、要介護認定は受けていない一方で基本チェックリストに該当する方を対象とする二次予防事業があります。

2011年度、大阪府では二次予防事業対象者(基本チェックリスト該当者)が280万6,685人いましたが、実際に二次予防事業に参加した高齢者は22万5,667人(0.8%)にとどまりました。

参加者目標を高齢者人口の5%に設定していたため、参加実績は非常に少ないものでした。

そのような現状の中、大阪府では介護保険法の改正に伴い、新しい介護予防・日常生活支援総合事業のあり方をわかりやすく示しています。

支援や介護が必要になると、これまでの人間関係が希薄となり、新たにサービスを提供する方やそこに集う人との交流が始まります。

しかし、これまでの生活を切り離すような生活ではなく、介護が始まっても、これまでと同様の生活を続けられるように介護予防のケアプラン見直しを大阪府は目指しています。

これまで介護や支援が必要になると、自分から訪問したり電話したりすることができなくなるなどの理由から、どうしてもそれまでの人間関係が希薄となることが多くありました。

しかし、新しい介護予防・日常生活支援事業では、ボランティアや近所の方からのサポートも大きな力として活用し、これまでの生活のまま暮らしていこうと提案しています。

高齢者に新たなサービス提供をするのではなく、「地域づくり」を柱とするという考え方を示しているのでです。

地域包括ケアへ向けて5つのサービスを強化

大阪府の地域包括ケア検討会が2011年に出した報告書は、その前年に行われた意識調査から明らかになった高齢者のニーズに合わせて、今後の地域包括ケアシステムの方向性をとりまとめています。

支援や介護が必要になっても自宅で暮らしたいという高齢者が半数を超えているという結果や、今後も地域で生活するにあたって必要なものにあげられた結果を踏まえた内容になっています。

大阪府が考える地域包括ケアシステムの方向性は、5つのサービスを強化していくことと、それをとりまとめるコーディネート機能を地域包括支援センターに持たせている点でしょう。

5つのサービス内容とは、「医療と介護の連携強化」「介護サービスを充実・強化」「介護予防の推進」「様々な生活支援サービスの供給とシステム化」「住まいづくり」です。

団塊の世代が75歳に到達する2025年を目処に、これらが高齢者の生活に届くよう整備していくとしています。

日常生活圏域でのコーディネート機能を地域包括支援センターに持たせるため、自治体は市町村域でどのような取り組みを行うのか。

さらに地域包括支援センターの機能を強化するための取り組みについても具体的に記されています。

先にあげた5つのサービス強化についても、市町村や府レベルでの取り組みが具体的に記されている他、段階をおって目標に到達するような短期的・中長期的な取り組みの目安についても整理されており、非常に具体的でわかりやすいものになっています。

大阪府の運営適正化委員会とは?

児童や障がい者、介護保険サービス以外の福祉施設利用や在宅でのサービスを利用している方で、そのサービスに対する不満を抱えてはいないでしょうか。

職員が自分の理解できない難しい言葉を使うので話される内容がよくわからない、十分な説明もなく一方的にサービスが受けられなくなった、ヘルパーさんの介護技術が乱暴で身体にあざができたが謝罪がない等、サービスを利用していると、さまざまな不満を抱えることがあります。

福祉サービスを提供している事業所では、必ず苦情を受け付ける担当者と苦情を解決する担当者を設置することになっていますので、まずは相談してみることが可能です。

しかし、同じ事業所内のサービスについての苦情を話すわけですので、少々話づらいこともあります。

そんな時は、事業所内で決められている第三者委員に相談することもできます。

第三者委員も福祉サービスを提供する事業所に設置されていて、事業所の職員ではない公正・中立な立場にあるので、相談を受け次第、その解決のために努めてくれるはずです。

しかし、残念ながらそれでも解決しない場合もあります。

そのようなケースには、大阪府社会福祉協議会に設置されている「運営適正化委員会」へ相談してはいかがでしょうか。

苦情を申し出ることができるのは、福祉サービスを利用している本人やその家族、また、ご本人をよく知る支援者など。

電話やFAX、メールや手紙等でも受け付けることができ、もちろん来所相談にも対応しています。

その際には、事前に連絡をして行く方がいいでしょう。