介護保険施設が充実。民間の老人ホームでは高級な施設に人気も

京都府は老人ホームへ入居待ち状態の高齢者が非常に多く、今後の施設の整備が急務となっています。

人口比でみるとその数は少ないとはいえ絶対数は多いため、施設の種類や費用における選択肢は多いと言えます。

施設の種類で見ると、圧倒的に多いのが特別養護老人ホームです。

これは、 京都府が計画的な整備を推進し、地域医療との連携を促進しているという背景があるからでしょう。

また次いで多いのが介護療養型医療施設で、こちらも府が休日・夜間の医療ケアやターミナルケアといった対応を中心に推進しているため、手厚い待遇がなされています。

費用面で見ると、入居一時金も月額利用料も本当に種々さまざまです。

入居一時金が0~200万円台、月額利用料が18万円前後という比較的利用しやすいところもあれば、入居一時金が数千万円、月額利用料が20万円以上という高級路線を貫くところも。

もちろん、そうした高額なところでは、24時間看護体制が整っていたり、はたまたペットとの生活がOKだったりと、まさに至れり尽くせりの生活が実現できます。

設備・費用の両面から、それぞれのニーズに合わせられるというメリットは、利用者にとっては嬉しい限りです。

ただし、こうした選択肢の広さは京都市内に限ったことと考えてください。

その他、宇治市や亀岡市などの南部にはそれなりに老人ホームが分布していますが、北部や郡部にいくにつれて急激に数は少なくなります。

また、 公共交通機関も発達していない地域があるので、京都市以外で探すのであれば、入居待ちを覚悟する、交通手段を確保するといった点に注意しておくと良いでしょう。

とはいっても、古都・京都です。

府全域で“はんなり”とした風情を楽しめるのは、やはり京都生活の楽しさでしょう。

自然にあふれ、数々の歴史的建造物がそこかしこで見ることができる京都での老人ホーム生活には、他のどの県にもない魅力があるはずですよ。

有名大学の影響で転入者は多いものの高齢者人口は10年で23万人増

京都と言えば日本一の観光都市で、世界的にも有数な文化遺産の多い都市です。

人口は約250万人ですが、2004年の265万人を境にして現在は減少傾向にあります。

特に生産者人口の減少が顕著で、最近の20年で30万人以上減少しています。

京都大学や立命館、同志社大学など西日本を代表する大学が多い為に19歳までの転入者は多いものの、卒業後の転出が多いのも生産者人口減に影響を及ぼしています。

特に近年は毎年10万人単位での減少となり深刻な事態です。

14歳未満の年少人口も減少しており、2023年には28万6,617人でした。65歳以上の老年人口に関しては73万6,172人と年々増加しています。

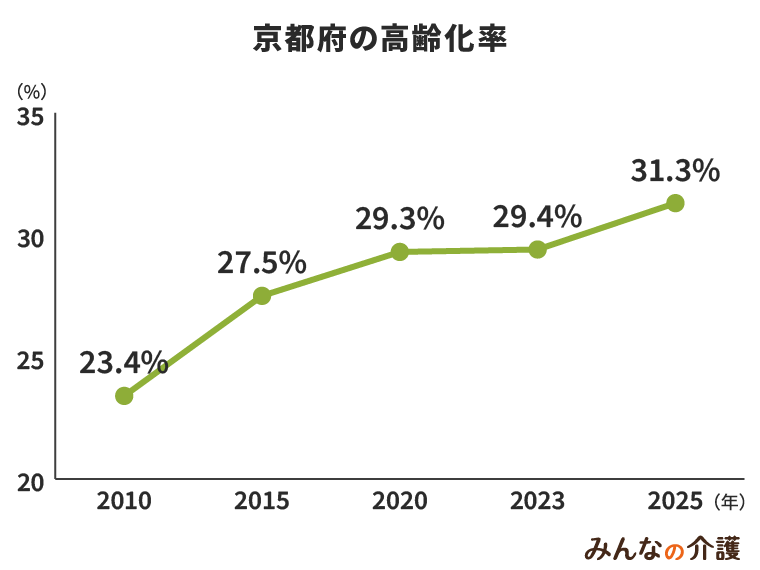

2023年には全体の29.4%が高齢者となり、全国平均とほぼ同じ水準です。

高齢化率が高いとまでは言い切れませんが、2040年には高齢者人口が81万人を超えるという推計もあり、高齢化は避けられません。

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5(2023)年推計)」

また、京都府は京都市への人口集中が顕著で、府民の50%以上が京都市在住ということになります。

2番目の規模である宇治市でも20万に満たず、その他の地域は10万人以下です。

高齢化率は京都市ですら28.4%で全国平均を超えており、特に県南部の郡部は軒並み40%前後の高齢化率となっています。

京都府では定住人口の増加を全力で目指す一方で、土地柄を生かして交流人口の確保のための施策も行っています。

特に京都なら観光客の更なる獲得ということになり、府の計算では定住人口1人当たりの年間消費額を、宿泊観光客なら26人、日帰り観光客なら86人、外国人なら10人で賄えるとしています。

これだけの需要をさらに拡大していければ、定住人口が自然減となったとしても経済効果を伸長していけると考えています。

65歳以上の要介護認定率は21.8%と全国平均を上回る

京都府は高齢化率が全国平均を上回っていますが、それに伴って要支援、要介護の認定を受けている方も多くなっています。

2023年の段階で65歳以上の介護保険における第一号被保険者の21.8%が認定を受けており、こちらも全国平均を上回っています。

また京都府の大きな特徴は京都市への人口の集中ですが、それに伴って当然ながら府全体の認定者の約56%が京都市在住の方になっています。

全国的な傾向でもありますが、在宅介護の増加に伴って京都府でも居宅型サービスの需要が年々大きくなっています。

人口が集中している京都・乙訓地域では全介護サービスの76%が居宅型介護となっており、はっきりとした傾向が出ています。

訪問介護はもちろんですが、年々需要が高まっているのが訪問看護で、在宅介護に加え病気の療養も自宅でする時代になってきていると言えるでしょう。

一方施設型のサービス、割合は減少傾向ですが利用者数は微増しています。

京都市以外の地域は民間の老人ホームが極端に少ないので、公共の施設の需要が高く入居待ちの方が多く、そういった状態が京都市への人口集中にますます拍車をかけています。

また特に近年は地域密着型のサービスとなるグループホームや小規模多機能型の通所介護の需要が高まっています。

特に京都市、南丹、中丹地域はその傾向が強く利用者が増加しています。

認知症の発病率が増えていることが要因ですが、府でも施設の増設や、地域の見守り体制の強化を図っているところです。

介護予防のための「きょうと健康長寿日本一プラン」で対策

京都府の介護予防事業の特徴のひとつに「きょうと健康長寿日本一プラン」があります。

これは病気や認知症などで要介護状態にならないようにして、いつまでも自宅で健康な生活が送れる期間(健康寿命)を日本一長くするための方策です。

地域医療や介護に取り組んでいる方々の意見に専門家の意見も加えて体系化し、介護予防対策を進めています。

特に京都府のこのプランではがんの早期発見、治療に力を注いでいます。

府内に9ヵ所の拠点病院と4ヵ所の連携病院が指定され、がん検診への積極的参加の呼びかけ、タバコ対策、相談や家族を含めた支援を行っています。

これは府民へのがん治療における早期発見、治療の大切さを広めるための啓蒙活動でもあり、がん対策推進の条例まで制定される予定です。

また「特定高齢者把握事業」として、すべての介護保険第1号被保険者の方を対象に、要支援、要介護に当たるかどうかの生活機能評価を行っています。

地元の保健師や地域のかかりつけ医になっている方の協力なども仰ぎながら、状況を把握して介護予防政策を高齢者一人ひとりのニーズに合った形で行えるようにしています。

京都市には「地域介護予防推進センター」が市内12ヵ所に設置され、介護予防が取り組まれています。

職員が身近な地域の施設に出向き、健康体操や口腔機能向上の講演・講習などを行う他、地域で自発的に行動する介護予防グループに対して職員がアドバイスや指導も行っています。

「京都式オレンジプラン」で地域の認知症高齢者を見守る

京都府では地域包括ケアシステムの構築に向けて、人材の育成と拠点整備に力を注いでいます。

医療、介護、福祉をブツ切りではなくワンストップで行うのが地域包括ケアシステムの趣旨ですので、各専門分野の人材が連携できるよう準備を進めるのがその目的です。

近年は在宅介護と共に病気の療養を自宅で行う方も増えています。

そうした時に介護の専門家に簡単な医療行為が認められていれば、緊急時の応急処置くらいはできるはずです。

京都府ではそういったシーンに対応できるように法改正を働きかけています。

また地域医療を支える「総合診療医」の育成をめざし、医学教育の見直しにも着手しています。

また、地域包括ケアシステムの基盤となるグループホームや小規模多機能型施設を強化するために、介護、診療報酬の引き上げを行います。

これは行政が地域包括ケアシステムに携わる病院や介護事業所をバックアップする施策として、もっと世間的な評価の向上も目指していくと明言していることの一環として行われています。

そして、府知事や京都市長などが代表となって推進している「京都地域包括ケア推進機構」が地域をバックアップ。

「京都式オレンジプラン」では認知症高齢者の方とその家族を地域全体で守っていく仕組み作りを行っています。

在宅医療のバックアップとしては、「あんしん病院」を登録しておくことで一時的に在宅治療が困難になった時に直ぐ入院する事ができます。

そして最期まで自宅で過ごしたいという要望に応えるための看取り対策プロジェクトも動いており、看取りに関わる関係者への教育を行っています。

京都府の運営適正化委員会とは?

京都府では福祉サービスの利用者が事業所に疑問や不安がある際に相談できる窓口を設置しています。

一般的には苦情や要望は事業所に直接申し出をして当事者同士で解決を目指すものです。

しかし話し合いが上手くいかない、平行線をたどって結論が出ないなどということはよくある話ですし、そもそも苦情の受け付けや解決できるシステムが整っていない、利用者が直接苦情を言えない場合も大いにあります。

そのような時に相談、解決できる場所がいくつか設けられているのです。

まず福祉サービスについて話し合いが難航し、直接、事業所に言えない場合は、医療や福祉などの専門家で構成された「運営適正化委員会」が窓口となって問題解決に当たります。

単純に言えば利用者と事業所の仲介役となり、話し合いの立ち合いをしたり、問題解決に向けて双方にアドバイスしたりします。

またその時点で、事業所側に虐待や法令を順守していないなどの重大な過失があった場合は、府に通告し、改善指導を仰ぐ役目もあります。

介護保険サービスについても基本は当事者同士の話し合いですが、介護保険の場合は市区町村の役場や地域の包括支援センターに相談することができ、むしろ直接言うよりも役所を通した方が効果的とも言えます。

加えて各市区町村にある「社会福祉協議会」も介護保険サービスの苦情を受け付けています。

もし社会福祉協議会から勧告を受けると、改善を行うことが事業所に義務付けられるため、効果はかなり大きいでしょう。