ショートステイ可の施設特集

上手に使ってストレスフリーな介護生活を

数日から1週間、時には1カ月ほど…と、一時的な利用ができることで非常に人気の高いサービスとなっているのがショートステイ。実際の利用者の方の気分転換になるだけでなく、ご家族の方にとっても、日々の介護ストレスを解消するための良い手段です。介護をしながらの毎日というのは肉体的にも精神的にも辛いものがあり、そのストレスたるや相当なものに。緊張状態の中で介護生活を送っても、介護者・要介護者ともに疲れきってしまうので、ここでご紹介するような施設を上手に利用して、円満に、ストレスフリーな介護生活を送ってくださいね。

ショートステイは介護保険も適用。費用面でも安心

ショートステイ(短期入所生活介護)は、在宅でご家族を介護されている方が「旅行や冠婚葬祭で家を空けなければならない」「介護者の体調が悪いので、家族をしばらく預かってほしい」ときなどに便利です。数日間から1週間程度、介護施設で身体ケアや生活援助、リハビリなどのサービスを受けることができます。ただしこのサービス、誰でも受けられるものではなく「要介護1~5と認定されている方」が対象。40~64歳までの方は16種類の特定疾病により要介護認定された場合に、サービスが利用できます。

もしご家族がサービス利用可能であれば、まずは担当のケアマネに現状を伝え、ショートステイサービスの利用検討をお願いしましょう。連絡を受けたケアマネはサービス事業提供者に連絡し、ベッドの空き状況などを確認。ショートステイサービスの利用が可能なら、ケアマネは利用者の状況やサービス利用限度額などを考慮し、ケアプランを作成。その後、事業者と利用者が契約を結び、ショートステイのサービス利用開始の流れになります。

ショートステイの一日は、老人ホームの一日と大きく変わりません。朝は決まった時間に起床し、朝食、健康チェック、集団(個人)リハビリやレクリエーション、昼食、午後のレクリエーション、リハビリ、入浴、夕食、口腔ケア、就寝のような流れになります。利用する施設によって一日の流れが多少変わってきます。気になる場合は事前に確認しましょう。

ではショートステイの費用はどの程度必要なのでしょうか?ショートステイは体験入居とは違い、介護保険が適用されます。安い費用で利用できるのが魅力です。「ショートステイ(短期入所生活介護)の概算料金」の表をご覧ください。単独型と併設型の2種類がありますが、単独型はショートステイ単独の施設で、併設型は特養老人ホームや老人保健施設のなかにショートステイの施設が併設されているケースです。多床室はひとつの部屋に2~6名の利用者が集まって生活するスタイル、病院の大部屋のイメージです。従来型個室は利用者一人に対して個室があたえられるパターンです。病院の個室のイメージです。ユニット型(準)個室は個室が利用できることに加え、何人かの入所者とで台所やリビング、トイレ、浴室などを共有するタイプです。

では単独型・従来型個室に要介護3の方が入所すると、どれだけの費用(施設利用料)がかかるのでしょうか。表からみると791円です。それにくわえて食費や居住費、その他必要な費用が加算されます。所得額によっては介護保険の自己負担割合が2割の方もいるため、必ずショートステイ利用の前に料金を確認してください。

【ショートステイ(短期入所生活介護)の概算料金の表】

要介護の方の施設利用費(目安)

・単独型(1日あたり)

| 介護度 | 従来型個室 | 多床室 | ユニット型(準)個室 |

|---|---|---|---|

| 要介護1 | 648円 | 722円 | 751円 |

| 要介護2 | 719円 | 791円 | 821円 |

| 要介護3 | 791円 | 863円 | 895円 |

| 要介護4 | 862円 | 932円 | 965円 |

| 要介護5 | 931円 | 1,000円 | 1,034円 |

・併設型(1日あたり)

| 介護度 | 従来型個室 | 多床室 | ユニット型(準)個室 |

|---|---|---|---|

| 要介護1 | 612円 | 686円 | 715円 |

| 要介護2 | 683円 | 755円 | 785円 |

| 要介護3 | 755円 | 826円 | 859円 |

| 要介護4 | 825円 | 896円 | 929円 |

| 要介護5 | 895円 | 964円 | 998円 |

要支援(予防)の方の施設利用費(目安)

・単独型(1日あたり)

| 介護度 | 従来型個室 | 多床室 | ユニット型(準)個室 |

|---|---|---|---|

| 要支援1 | 486円 | 524円 | 567円 |

| 要支援2 | 603円 | 652円 | 690円 |

・併設型(1日あたり)

| 介護度 | 従来型個室 | 多床室 | ユニット型(準)個室 |

|---|---|---|---|

| 要支援1 | 458円 | 502円 | 536円 |

| 要支援2 | 569円 | 617円 | 666円 |

ショートステイ活用のメリット・デメリットは?

ショートステイを活用することにより、さまざまなメリットやデメリットがあります。ここでまとめてみましょう。

まずメリットとしては以下のようなものがあげられます。

1.介護者の息抜きや、気分転換ができる(同時に要介護者の気分転換にもなる)

2.ショートステイを利用することで、将来介護施設に入所したときに戸惑うことが少ない

自宅での介護には逃げ場がありません。心身ともに疲れているときにショートステイのサービスを利用すればリフレッシュできますし、日頃の疲れを癒すこともできます。介護されているご家族にしても同じです。普段から介護者に迷惑ばかりかけている、申し訳ないという気持ちがショートステイを利用することで緩和されます。このサービスを利用することで介護者も要介護者も「リフレッシュ」できるのです。

ショートステイでは介護施設を利用します。施設にはほかにも入所者が生活しているため、集団生活の練習の場となります。将来、老人ホームに入所したときに戸惑わないよう、事前に入所してもらい「老人ホームでの生活とはこのようなもの」という意識をもってもらうと安心ですね。

デメリットとして考えられるのは以下のようなものになります。

・人気のある施設では1~2か月前から予約で埋まっている(連休や年末年始にはとくに利用しにくい)

人気のある施設はショートステイのベッドがすぐに埋まってしまい、予約するのに1~2か月待つ必要があります。早めに予約をするか、すぐに利用できるほかの施設を探さなければなりません。予約が取りにくい施設は、できるだけ早めに行動する必要があります。

・入所のための費用がかかる

1日に5,000円前後の費用がかかるとすると、1週間で3万5,000円。その費用が高いか安いか、また必要なものであると割り切れるかどうか、それは利用者次第です。

介護保険は適用になる?介護保険外サービスとの違いを解説

特養老人ホームや介護老人保健施設、介護療法型医療施設、また単独のショートステイ専用の施設で利用できる「短期入所生活介護(ショートステイ)」、それから有料老人ホームで利用可能な「介護保険外の有料ショートステイ」には、どのような違いがあるのでしょうか。

大きな違いは、介護保険が利用できるかどうかです。介護保険が利用できるショートステイでは、割安な費用でサービスが利用できるため、経済的負担が軽くなります。ただし利用しやすいため、人気のある施設では2~3か月前から予約で埋まってしまうほど。すぐに利用したいと思っても、あきらめなければならない状況もあり得ます。

有料老人ホームが提供する介護保険外有料ショートステイサービスは、希望する日にちから利用できることが多く、身体介護や生活支援サービスもしっかりしています。介護保険外のサービスなので全額自己負担になるため一日に1万~1万5,000円前後の費用が必要ですが、ほかの介護施設では受け入れしてもらえないときにはとても便利。ただ有料老人ホームで利用できるショートステイサービスでは、事前に健康診断書の提出が必要な場合も。費用だけではなく、どのような書類が必要なのかをあらかじめチェックしておきましょう。

ショートステイと体験入居の違いとは?

体験入居は、各老人ホームが独自に設定したサービスです。介護保険は一切適用されないため、必要な費用は利用者が負担します。体験入居は気に入った老人ホームが「本当に質の良い介護サービスを提供しているのか」「ほかの入居者の人柄や雰囲気が知りたい」「食事の内容を自分の目で確かめたい」「居室の広さや住みやすさを確認したい」と言った、本格的な老人ホーム入居前の「おためし入居」そんな意味あいの強いサービスです。

「体験入居」には介護保険が適用されないため費用は割高ですが、高額な入居一時金や保証金は必要ありません。利用した日数だけ費用を支払うシステムです。入居の前にどれだけの費用がかかるのか、確認しておくとトラブルにならずにすみます。

一方、介護保険の適用されるショートステイは比較的安い費用で利用できるのが魅力。数日から1か月程度の期間で利用可能です。介護者のリフレッシュのため、旅行や冠婚葬祭のために利用するケースもあれば、要介護者が体調を崩しやすい夏の間だけ、また冬の間だけ利用したいというケースでも構いません。

何度かショートステイサービスを利用することで入居先に顔見知りが増え、利用することに抵抗がなくなることも。もし本格的に老人ホームへの入居を考えたとき、実際に介護施設を利用していると本人の気持ちにも余裕がうまれ、スムーズに施設生活になじめるメリットがあります。

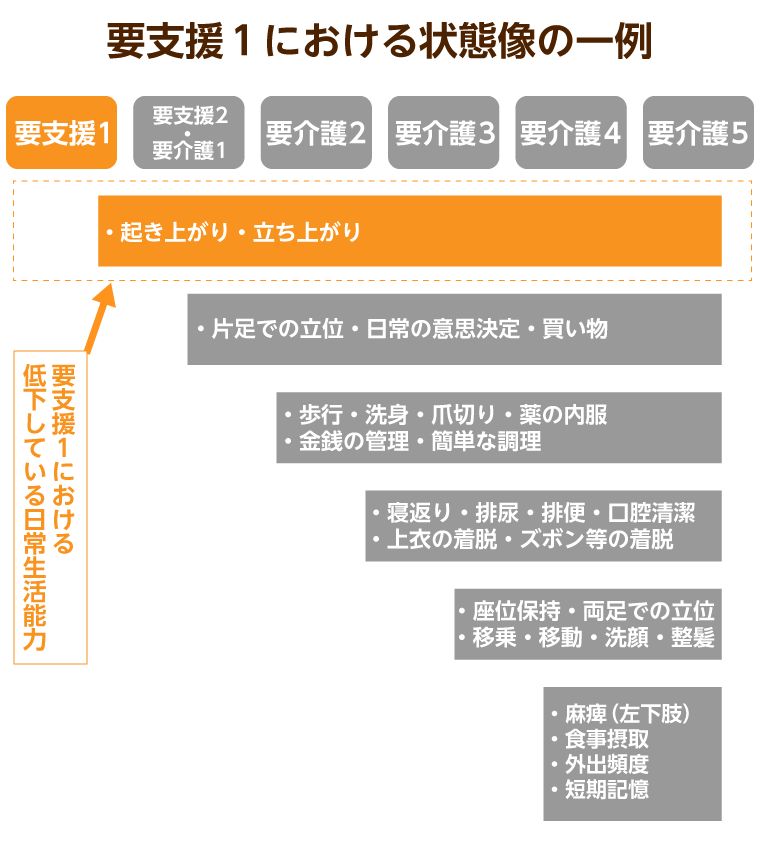

要支援1とは?

要支援1とは、介護保険制度の要介護度の中でも最も軽度な状態です。

食事やトイレ、身支度をはじめ、日常生活の基本的なことは他者の助けを借りなくても一人でこなせます。

しかし、調理や掃除などの家事、服薬といった一部の生活動作については、一人でできない場合があります。

自立・要支援2との違い

日常生活の基本的な動作が自力ででき、身の回りのことも一人で行える状態を「自立」といいます。

一方、「自立」以外の人で介護や介助が必要な場合があります。

中でも、自分一人で日常生活を送ることができるものの、家事や外出など一部で支援が必要な状態が「要支援」です。

要支援2は、要支援1に比べて日常生活での支援を必要とする範囲が広がります。

家事や身の回りのことを行うとき、基本的に見守りや手助けが必要です。また、立ち上がりや歩行時には支えを必要とします。

要支援1で在宅介護はできる?

要支援1の人を家族が自宅で介護することは十分に可能です。

要介護度認定のうち最も軽度な要支援1は、一人暮らしができる状態でもあるため、家族による在宅介護で暮らしているケースはよく見られます。

本人自身の力で生活の多くをこなせる状態なので、日常生活で家族による見守りや手助けが必要な場面はそれほど多くありません。

しかし、家族の介護負担を軽くするためにも、必要に応じてデイサービスや訪問介護などの介護サービスを利用すると良いでしょう。

現在は特に不自由なく自宅で暮らしていても、心身機能の衰えや病気や怪我などをきっかけに、要介護度が高くなる可能性も考えられます。

したがって、要支援1は在宅での介護が十分に可能な状態ですが、「一人の時間帯が長く、体調の急変時が心配」「家族が遠方で暮らしていて、将来が不安」といった声は少なくありません。

安心して暮らすために、老人ホームに入居するのもおすすめです。

要支援1で入居できる老人ホームは?

元気なうちに老人ホームへの入居を早めに考えておきたい場合、要支援1でも老人ホームによっては入居が可能です。

ただし、老人ホームによっては要介護以上の方でないと入居ができない場合もあるため、老人ホームごとに調べる必要があります。

要支援1でも入居ができる老人ホームは、「サ高住」や「ケアハウス」がオススメです。

サ高住

サービス付き高齢者向け住宅、略してサ高住(さこうじゅう)は、民間が運営するシニア向けの賃貸マンションです。

単身の高齢者や夫婦が安心して暮らせる環境が整備されています。

サ高住の大きな特徴は、バリアフリー設計とシニアに配慮したサービスです。

居室にはトイレや浴室、キッチンが用意されていて、移動しやすいように段差がなく手すりを設置しています。

また、廊下の幅も広いので、入居者がゆったり行き交うことが可能です。また、館内にはスタッフが常駐していて、見守りサービスや生活相談を受け付けています。

緊急時対応もしてくれるので、体調の急変時にも安心です。

また、介護や介助が必要な方は、外部の介護事業者と契約しましょう。

介護保険サービスの訪問介護やデイサービスなどを必要に応じて利用できます。

暮らしやすい生活環境とスタッフの行き届いたサポートによって、自宅で暮らしているような感覚で生活が送れます。

サ高住は実際に、自立の方をはじめ要支援や要介護1・2といった比較的要介護度の低い方が多く暮らしている老人ホームです。

ケアハウス

ケアハウスは、家族との同居が難しい高齢者が自治体の助成を受けて利用するのが特徴です。

要支援1で一人暮らしに不安のある高齢者には、「一般型(自立型)」と呼ばれるタイプがおすすめです。

一般型のポイントは、「自立状態であること」「介護が必要になったときは外部の介護事業者と契約して介護サービスが受けられること」の2つです。

主に訪問介護やデイサービスなどの介護保険サービスを利用しながら生活をします。

ケアハウスのメリットは、初期費用が安く抑えられることです。

一般型の場合、保証金として入居時に30万円程度がかかります。また、月額費用の目安は7万〜13万円程度です。なかには、初期費用のないケースもあるなど、初期費用にまとまった金額がかかる民間の有料老人ホームと比較して経済的な負担が軽く済みます。