心臓病・心筋梗塞・狭心症でも対応が可能な施設特集

心臓病患者の施設選びは、医療機関との提携を重視

加齢にともなって筋力が低下するなどして、心筋梗塞や狭心症をはじめとした心臓病を高齢者が患うのは珍しいことではありません。また、例えば前者は突発的に起こるものであり、その反面、後者は慢性的に抱えるもの…と、一様に対処できないのが難しいものです。だからこそ、こうした病気を抱えている、または高血圧や高コレステロール症など心臓病にかかる可能性が高い人こそ、手厚い医療ケアが用意されていたり、日々のレクリエーションや介護予防運動など適度に体を動かすことで病気の予防に注力している老人ホームに入居したいですよね。

心臓病・心筋梗塞・狭心症でも入居できる老人ホームの選び方

突然の発症により要介護状態になってしまうケースも多い脳梗塞。病院でのリハビリなどを経た後に自宅ではなく老人ホームでの暮らしを選ぶ方も少なくありません。

脳梗塞による後遺症で要介護になった方が老人ホームへの入居を考えるにあたって、候補として上がってくるのが「特別養護老人ホーム」や「介護付き有料老人ホーム」です。また、最近では訪問介護事業所を併設した「サービス付き高齢者向け住宅」や「住宅型有料老人ホーム」も増え、受け入れをしている施設もあります。

特別養護老人ホームに入居する場合、介護度や家族の状況などが加味され、必要性の高い方から入居が決定していきます。そのため、費用面から特別養護老人ホームを希望しても、入居待ちにより待機期間がある場合もありますから、老人ホーム探しは早い方がベターです。

こうした場合の待機期間中の住まいとして有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅を活用している方も多数いらっしゃいます。また、長期間入居することを前提に有料老人ホームを探している方もいらっしゃるかもしれません。

有料老人ホームの入居の受け入れの可否については、脳梗塞による後遺症の程度や、全身状態、病歴などが総合的に判断されて入居を受け入れるかどうかが最終決定されますので、気になる施設は実際に相談してみましょう。

また、入居先を選ぶ際には、健康管理面で安心な看護師常駐の施設や、リハビリの受けられる施設などがオススメです。それぞれの老人ホームで特色も大きく違います。リハビリによって在宅復帰を目指したいのか、本人が安心して暮らせる介護を望むのか、持病の有無などにより、環境・サービス・医療サポートなどの提供サービスをしっかりと確認してみましょう。

心臓病の種類は主に2つ。「狭心症」「心筋梗塞」の違いは?

日本人の死因でガンに次いで2番目に多いとされる心臓疾患の中でも代表的な心筋梗塞と狭心症は虚血性心疾患と呼ばれています。

虚血性心疾患とは、心臓に何らかの異常があることから体内の臓器や組織に十分な血液が行き渡らなくなり、酸欠や栄養不足になってしまう疾患です。

日本人の心臓病による死亡の内訳はトップ3が「心不全」「急性心筋梗塞」「その他の虚血性心疾患」となっており、心不全の大きな原因の一つが急性心筋梗塞であることを考えても心筋梗塞・狭心症が心臓病においてよく見られる病気であることがわかります。

| 心不全(35%) | |

| 急性心筋梗塞(26%) | |

| その他の虚血性心疾患(18%) | |

| 不整脈及び伝導障害(12%) | |

| 慢性非リウマチ性心内膜疾患(4%) | |

| 心筋症(2.5%) | |

| 慢性リウマチ性心疾患(1%) | |

| その他の心疾患(2%) |

心筋梗塞と狭心症の違いは、血管内でどの程度血流が滞ってしまっているかが大きな違いです。狭心症では、動脈硬化により冠動脈と呼ばれる心臓の表面を冠上に覆う動脈内部が狭くなり、心筋が血液不足になってしまう病気です。一方で心筋梗塞とは冠動脈内が何らかの原因で血栓が詰まってしまい、心筋への血の流れがストップしてしまう病気です。

動脈硬化は血管が老化することで起こる現象のため、年齢を重ねれば重ねるほど発症リスクは高まります。また、糖尿病や高血圧、生活習慣病、脂質異常症、さらには喫煙、ストレスなどが動脈硬化の原因となりますから、高齢の方の中でも生活習慣で心当たりのある方は注意する必要があります。

狭心症と心筋梗塞は症状においても若干異なります。例えば狭心症は「胸痛」と呼ばれる胸が締め付けられるような痛さや、肩こり、胸焼け、さらには心臓から離れた腕やみぞおち、喉、背中などが痛む場合もあります。狭心症の段階がさらに進み、心臓を覆う冠動脈内が狭くなれば、血管が血栓によりふさがってしまう心筋梗塞に移行しやすいため、狭心症の段階から適切な治療や予後の管理が必要となります。

また、心筋梗塞の症状としては30分から1時間以上の胸痛や吐き気、脂汗、呼吸困難などの症状が見られることが多いのですが、高齢の患者さんの場合には、こうした症状が見られないケースも多々あると言われています。肩で息をしている、呼吸がつらそう、といった症状が見られる場合には、速やかに医師の診察を受け、適切な判断のもとで治療を行うことが大切です。

心筋梗塞の後遺症のある方の介護で注意したいポイントは?

虚血性心疾患と呼ばれる心筋梗塞は、心臓に血液を送り込む血管が詰まってしまい、心臓が壊死してしまう病気です。

治療や発見が遅れた場合には命を落とす危険がある病気ですが、運良く命が助かったとしても後遺症が残ってしまうケースが少なくありません。後遺症の程度は心臓の壊死してしまった範囲により変わってきますが、重度の場合には心不全、不整脈といった後遺症が見られます。心不全や不整脈は合併症を引き起こす危険がありますから、心筋梗塞により一命を取り留めた後にも、介護を適切に行い、現状を悪化させないためのケアが必要となります。

心筋梗塞の後遺症がある方の介護をする場合に注意をしなければいけないポイントは、心筋梗塞の程度によって変わってきます。

例えば、心筋梗塞が軽度で済んだ患者さんに対しては、急な血圧上昇を防ぐための運動や温度変化に気を付けたり、脱水などを予防するなど日常生活にそれほど影響がない範囲でのケアで済みます。

一方で、中程度から重度の心筋梗塞により心不全や不整脈を引き起こす可能性のある方に対しては、運動やリハビリ、入浴介助において深刻な症状に陥りやすいとされています。そのため、入浴時には40度以上の熱いお湯は避ける、湯船に浸かる際には心臓の高さまでとするなどの注意が必要ですし、水分摂取の管理や運動の程度への配慮が必要です。

また、心筋梗塞を発症した方の場合、再発予防のために血液をサラサラにする薬や不整脈を防ぐ薬、心不全や糖尿病の治療のための薬など複数の薬を服用することがほとんどです。

心筋梗塞後の死亡原因として最も多いのが「心不全」「不整脈」「心筋梗塞の再発」とされていますから、合併症や再発により重篤な状態に陥ることを回付するためにも、介護者も予後の管理をしっかりと行うことはとても大切となってきます。

ヒートショック対策が万全の老人ホームがやっぱり安心!?

交通事故と同じくらいかそれ以上、命を落とす人が多いと言われるヒートショック。2011年1年間だけでも実に1万7,000人以上の方が入浴中のヒートショックにより命を落としているという報告が「東京都長寿医療センター研究所」からも発表されています。

特に12月から1月、外気温の寒くなる時期にヒートショックにより心配機能停止者数が増えるヒートショックは、温度が急変することにより、血圧や心拍数が急激に変化することで脳卒中や心筋梗塞、脳出血などが引き起こされることを指します。

| 1月(1759件) | |

| 2月(1246件) | |

| 3月(1077件) | |

| 4月(858件) | |

| 5月(586件) | |

| 6月(359件) | |

| 7月(212件) | |

| 8月(165件) | |

| 9月(225件) | |

| 10月(505件) | |

| 11月(806件) | |

| 12月(1562件) |

自宅で命を落とす高齢者の方の4人に1人がヒートショックによるという報告もあるくらい、高齢の方は特に注意が必要ですが、中でもヒートショックを起こしやすい人には次のような特徴があるそうです。

・高齢の方

・高血圧や糖尿病、動脈硬化の方

・肥満気味の方

・不整脈のある方

・お風呂に首までつかる方

・熱いお風呂が好きな方

高齢の方の場合、加齢により血管の壁が弱くなっていることが多く、急激な温度変化などにより血圧が急上昇してしまうと脆い血管に負荷がかかりやすく脳出血などが起きやすいと言われています。

特に過去に心筋梗塞や狭心症などを経験している人は注意が必要で、老人ホームでもヒートショック対策をしているところは少なくありません。

ヒートショックを予防するためには、部屋と部屋との温度差をできる限りなくすことが鉄則です。

特に入浴時には「浴室と脱衣室の温度を同じにする」「入浴ケアの際にいきなり浴槽に入らせないで手や足先にお湯をかけてから体の中心にお湯をかけていく」「入浴前にはコップ1杯の水を飲み血液がドロドロになることを予防する」などの予防対策が考えられます。

ヒートショック予防や浴室だけでなく、トイレなど他の生活に関わる部分でも必要となってきますから、ケアをする人がどれだけヒートショック予防の大切さを理解し、心がけているかが発症リスクを低下させるためには欠かせません。

ヒートショックは環境や入浴方法への配慮だけでも十分に予防できるものです。心臓病をお持ちの方や、高血圧、動脈硬化、不整脈などの症状がある方だけでなく、高齢の方は誰もがなり得るヒートショック。老人ホームでも浴室内に暖房器具を置いたり、館内を一括空調で温度差がないように配慮したりと対策を取っているところが多くあります。予防対策がある施設とない施設では、生活における安心感も大きく変わりますから、ぜひ入居の際にはヒートショック対策がされているかどうかもチェックしてみてください。

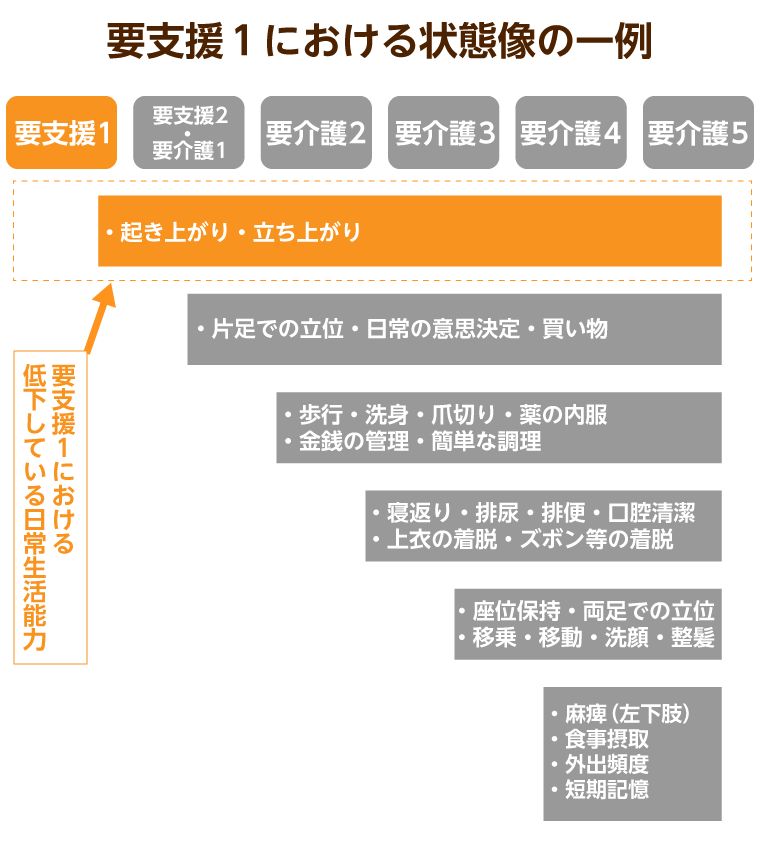

要支援1とは?

要支援1とは、介護保険制度の要介護度の中でも最も軽度な状態です。

食事やトイレ、身支度をはじめ、日常生活の基本的なことは他者の助けを借りなくても一人でこなせます。

しかし、調理や掃除などの家事、服薬といった一部の生活動作については、一人でできない場合があります。

自立・要支援2との違い

日常生活の基本的な動作が自力ででき、身の回りのことも一人で行える状態を「自立」といいます。

一方、「自立」以外の人で介護や介助が必要な場合があります。

中でも、自分一人で日常生活を送ることができるものの、家事や外出など一部で支援が必要な状態が「要支援」です。

要支援2は、要支援1に比べて日常生活での支援を必要とする範囲が広がります。

家事や身の回りのことを行うとき、基本的に見守りや手助けが必要です。また、立ち上がりや歩行時には支えを必要とします。

要支援1で在宅介護はできる?

要支援1の人を家族が自宅で介護することは十分に可能です。

要介護度認定のうち最も軽度な要支援1は、一人暮らしができる状態でもあるため、家族による在宅介護で暮らしているケースはよく見られます。

本人自身の力で生活の多くをこなせる状態なので、日常生活で家族による見守りや手助けが必要な場面はそれほど多くありません。

しかし、家族の介護負担を軽くするためにも、必要に応じてデイサービスや訪問介護などの介護サービスを利用すると良いでしょう。

現在は特に不自由なく自宅で暮らしていても、心身機能の衰えや病気や怪我などをきっかけに、要介護度が高くなる可能性も考えられます。

したがって、要支援1は在宅での介護が十分に可能な状態ですが、「一人の時間帯が長く、体調の急変時が心配」「家族が遠方で暮らしていて、将来が不安」といった声は少なくありません。

安心して暮らすために、老人ホームに入居するのもおすすめです。

要支援1で入居できる老人ホームは?

元気なうちに老人ホームへの入居を早めに考えておきたい場合、要支援1でも老人ホームによっては入居が可能です。

ただし、老人ホームによっては要介護以上の方でないと入居ができない場合もあるため、老人ホームごとに調べる必要があります。

要支援1でも入居ができる老人ホームは、「サ高住」や「ケアハウス」がオススメです。

サ高住

サービス付き高齢者向け住宅、略してサ高住(さこうじゅう)は、民間が運営するシニア向けの賃貸マンションです。

単身の高齢者や夫婦が安心して暮らせる環境が整備されています。

サ高住の大きな特徴は、バリアフリー設計とシニアに配慮したサービスです。

居室にはトイレや浴室、キッチンが用意されていて、移動しやすいように段差がなく手すりを設置しています。

また、廊下の幅も広いので、入居者がゆったり行き交うことが可能です。また、館内にはスタッフが常駐していて、見守りサービスや生活相談を受け付けています。

緊急時対応もしてくれるので、体調の急変時にも安心です。

また、介護や介助が必要な方は、外部の介護事業者と契約しましょう。

介護保険サービスの訪問介護やデイサービスなどを必要に応じて利用できます。

暮らしやすい生活環境とスタッフの行き届いたサポートによって、自宅で暮らしているような感覚で生活が送れます。

サ高住は実際に、自立の方をはじめ要支援や要介護1・2といった比較的要介護度の低い方が多く暮らしている老人ホームです。

ケアハウス

ケアハウスは、家族との同居が難しい高齢者が自治体の助成を受けて利用するのが特徴です。

要支援1で一人暮らしに不安のある高齢者には、「一般型(自立型)」と呼ばれるタイプがおすすめです。

一般型のポイントは、「自立状態であること」「介護が必要になったときは外部の介護事業者と契約して介護サービスが受けられること」の2つです。

主に訪問介護やデイサービスなどの介護保険サービスを利用しながら生活をします。

ケアハウスのメリットは、初期費用が安く抑えられることです。

一般型の場合、保証金として入居時に30万円程度がかかります。また、月額費用の目安は7万〜13万円程度です。なかには、初期費用のないケースもあるなど、初期費用にまとまった金額がかかる民間の有料老人ホームと比較して経済的な負担が軽く済みます。