病院・クリニック併設の施設特集

持病がある方や健康に不安がある方こそ、病院・クリニック併設の施設は大きなメリット

高齢になればなるほど、持病があったり、健康状態に不安を抱えたりする方が増えるのは当然のこと。介護施設への入居にあたって、健康に関するサポート体制の充実した施設選びをしたいなら、病院やクリニックを併設した施設がオススメです。日常的にドクターによる治療や看護師によるケアを受けることができ、いざ容態が急変した場合も迅速に処置してもらえるというメリットがあります。緊急時の対応だけでなく、日々の健康管理や診療、治療などにも便利な病院・クリニック併設タイプの施設なら、医療面でのサポートも充実しているので安心して毎日を過ごせます。

定期的な検診だけでなく、万が一のときにもすぐに受診できる

高齢になるとなにかしらの持病を抱えているケースが多く、普段から病院やクリニックに定期的に通院していることも決してめずらしくはありません。持病が糖尿病だけの場合もあれば、糖尿病に高血圧、腎臓病(人工透析)など複数の病気をもっていることも。持病が増えれば増えるだけ健康管理にはかなりの注意が必要です。

高齢者の健康上の問題点は持病だけではありません。一度脳梗塞を起こした方のなかには、再び同じ場所で脳梗塞が発生することもあります。高血圧であれば血管系の病気を起こす可能性も高まります。健康面に不安をもつ高齢者にとって、老人ホームに病院やクリニックが併設されていることは大きな安心につながります。

認知症を発症し、自身で健康管理がきちんとできない高齢者も、病院・クリニック併設の老人ホームに入居すれば問題点も解消できます。定期的に健康診断を受けることで医師や看護師が小さな変化に気付き、早めに対応可能です。認知機能の低下で本人の病気の自覚がなくても、血液検査やMRI検査で病気の早期発見も期待でき、早めに治療をはじめることもできます。急変時にはそのつど医師が診察をおこない、適切に対応してくれる安心感はやはり格別です。

病院・クリニック併設の老人ホームは、老人ホームと同じ建物内に病院が開設されているケース、また病院と老人ホームが渡り廊下でつながっているケース、老人ホームと同じ敷地内に病院が開設されている場合など、入居者がすぐに診察や定期健康診断を受診できるように配慮されています。渡り廊下でつながっている場合は、夜中でも雨や雪の日でも、さらに車椅子やストレッチャーを利用した場合であってもスムーズに病院に搬送できるメリットがあります。クリニックは日曜日や祝日がおやすみのところがほとんどですが、病床数の多い大規模総合病院と老人ホームが提携していれば24時間365日、いつでも診察が受けられる安心感があります。

病院・クリニック併設の老人ホームは医療法人が運営していることが多く、医療面はかなり充実しています。そのかわり、ほかの老人ホームにくらべて、月額利用料や入居一時金が割高になっていることが多い傾向です。安心して暮らすための対価として考えるべきでしょう。

老人ホームに併設された病院に入院していた患者が、退院後にすぐに併設の老人ホームに入居できるのも、医療体制が強化された老人ホームの魅力であり強みです。病院を退院したあと、入居できそうな老人ホームを見つけることができずに病院を転々とする例もありますが、病院と老人ホームが相互に提携していれば「退院後の行き先がない」と心配することも少なくなります。これは精神的な安定につながります。

総合病院と提携している老人ホームなら、人工呼吸器や人工透析、中心静脈栄養(IVH)患者、筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者など、一般的な老人ホームでは受け入れがむずかしい高齢者も、安心して入居できます。

病院・クリニック併設の介護施設は少ないのが現状!?

医療面での安心感がとても大きな病院・クリニック併設の介護施設。やはり大きなメリットは、入居者の急な体調変化に対して迅速に対応できることでしょう。高齢者の場合、昨日は体調が良くほかの入所者と元気にレクリエーションを楽しんでいたとしても、明日は急に体調を崩し、ベッドで一日中横になることもあります。そんなとき、病院やクリニックが併設されていれば、医師が本人の居室を訪問して診察してくれることも可能です。さらに容体が悪いようなら、施設の整った大きな病院に検査や入院ができるようにすぐに手配してくれます。健康面に不安を抱えている高齢者にとって、医療面が充実した老人ホームはとてもありがたいものです。

老人ホームは3大介護(食事・入浴・排泄)と生活支援を行っていればいい、という時代もありましたが、今は利用者も増えてニーズも広がり、さまざまなケースに柔軟に対応できなければ生き残れなくなりました。身体介護と生活支援だけではなく、手厚い医療面のケア、心のケア、生きがいづくり、ほかの入所者との触れあいなど、プラスアルファのサービスを加え、老人ホームの特徴や魅力を発信していかなければほかの事業所との競合に勝てません。老人ホームの運営側にとっては厳しい時代となっています。「費用は少々高くなってもいいから、医療面を充実させてほしい」というニーズも当然ありますので、その声ににこたえるべく誕生したのが病院・クリニック併設の老人ホームなのです。

では医療体制の充実した老人ホームは、一体どれくらいあるのでしょうか?

全国に9,000か所以上ある老人ホームのうち、病院・クリニック併設の介護施設は約563か所。全体の6%程度にとどまります。そのなかでもとくに病院・クリニック併設の老人ホームが多いのが大阪府の60か所。つぎが東京都の49か所、神奈川県の47か所、福岡県の42か所、愛知県の30か所、千葉県の27か所、埼玉県の25か所、北海道の22か所とつづきます。政令指定都市のある地域(人口の多い場所)には病院・クリニック併設の老人ホームが多く開設している傾向です。都市部に住んでいる方には喜ばしい状況ですが、裏がえして考えれば、地方には医療体制のととのった老人ホームが少ないということにもなります。

病院やクリニックが併設された老人ホームだけではなく、距離は少し遠くても提携する病院があり、入所者が急変した場合にすぐにオンコールで医師や看護師が駆けつけてくれる老人ホームも安心して入居できます。特定の持病をもつ高齢者は、老人ホームの入居前にどこまで医療面の対応が可能かを、じっくり打ち合わせると安心です。

人工呼吸器、簡易人工呼吸器の患者は受け入れ不可でも、在宅酸素療法の患者は受け入れ可能な施設もあります。一般には受け入れがむずかしい人工透析患者や中心静脈栄養(IVH)患者、筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者も、提携しているクリニックや病院で治療が受けられる場合は入居できる場合ももちろんあります。「人工呼吸器の患者だから……、人工透析だから……」と老人ホームへの入居をあきらめる必要はありません。

日常的な医療行為が必要な高齢者こそ病院併設の老人ホーム選びを

高齢になると糖尿病や高血圧症、腎臓病、床ずれ、結核、肝炎、認知症、パーキンソン病、うつ病、統合失調症、リウマチ・関節症、骨粗しょう症、心臓病、狭心症、動脈硬化など、さまざまな持病をもつ可能性が高くなります。このなかでも日常的な医療行為が必要な高齢者には、きめ細かい医療ケアサービスが受けられる「病院・クリニック併設型の老人ホーム」がおすすめです。

糖尿病でも服薬と通院で血糖値をコントロールできる患者と、インスリン注射を1日に3回注射しなければならないうえに、認知症を発症しており自分で注射が打てない患者とでは、その深刻さにも違いがあります。後者の方がより医療・看護体制のととのった老人ホームを選択しなければなりません。

糖尿病以外にもさまざまな病気があり、とくに人工透析患者やストーマ(人工肛門・人工膀胱)を造設しているオストメイト、筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者、中心静脈栄養(IVH)患者、人工呼吸器を使用している患者、結核、疥癬、鼻腔・経管栄養の患者は受け入れ可能な老人ホームが少ない傾向にあります。高い医療技術や管理が必要なのです。

病院やクリニックが併設された老人ホームなら、一般的に受け入れがむずかしい病気を患っていても、施設で対応できる可能性が高くなります。医療機関が同じ建物にある、渡り廊下で通える、歩いて数分の場所にあれば介護職員や看護師、家族が病院へ付き添いをする負担もかなり軽減されます。

介護施設の利用者が通院する場合、ひとりで外出できなければ介護職員や看護師に付き添ってもらうケースもあり、これを外出解除と呼んでいます。この外出介助も無料ではなく、介護保険でお願いしなければなりません。場合によっては介護保険の適用外になります。もし片道1時間以上かかる病院への通院を希望すると、看護にかかる時間を超えてしまい契約時間を完全にオーバーしてしまいます。外出介助にかかる時間を短縮するために、より老人ホームに近い病院へ変更してもらうこともあり得ます。

病院やクリニック併設の老人ホーム、提携病院が近くにある老人ホームなら、外出介助にかかる時間がゼロ、またはかなり短くなります。外出介助にかかる費用を心配し、病院を変更する必要はありません。この点でも病院・クリニック併設の老人ホームは有利と言えます。

安い・低価格の施設特集

昨今、介護施設への入居にあたっての金銭的なハードルは確実に低くなっています。入居一時金が0円、月額利用料10万円台のところもたくさんあり、年金収入がメインとなる高齢者にとっては嬉しい流れですね。

「施設に入居するならできるだけ長く、落ち着いて暮らしたい」、そんな方にとって、月額利用料の低価格・安い施設は理想的と言えるでしょう。

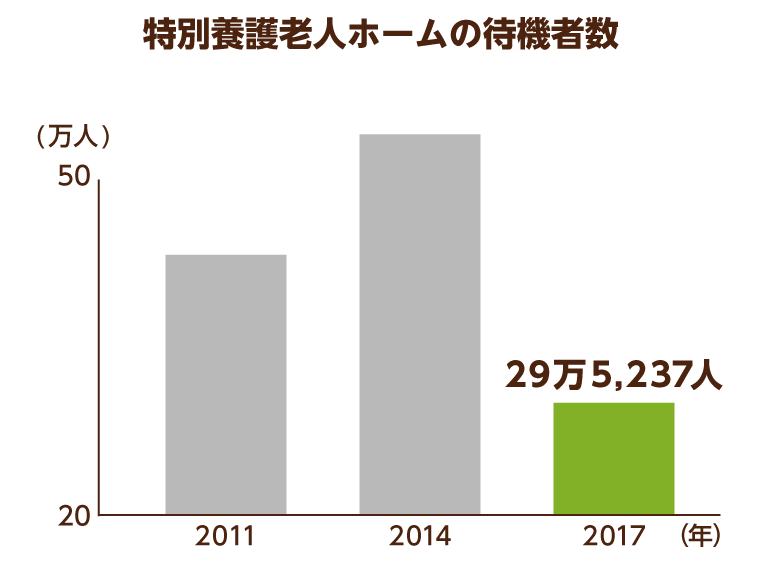

特養には待機者の列…。特養以外の老人ホームが選ばれる3つの理由

現在、特別養護老人ホームには原則的に要介護3以上の高齢者でなければ入居できません。入居希望者が多いため、入居申し込み後に長期間待ち続けるケースが多々発生しています。特養は入居費用が安く終身利用できることが魅力ですが、それゆえ需要に比例して待機が多く、すぐに入居できない点がデメリットになっています。

ところが、昨今の老人ホームは低価格化の波に乗って入居一時金や月額利用料が安めに設定されており、入居しやすくなっています。年金で月額利用料が支払える老人ホームも多く存在しています。

そして入居までの期間が比較的短いことも、特養以外が人気となっている理由。入居条件を満たしていれば、空室状況次第で2週間程度での入居も可能です。特養のように2年、3年と長い待ち時間を必要とせず、入居に時間がかからないのは大きなメリットと言えるでしょう。

また、老人ホームの施設数は特養と比べて多めなので、条件に合う施設を選べるのも嬉しいところ。自分の生活スタイルや心身の状況などを鑑み、より”自分自身にフィットした”施設を探すことができますね。

長い待ち時間を必要とする特養以外の老人ホームを選ぶ理由は「低価格」「即入居可」「施設数の多さ(選択肢の広さ)」の3つ。なお、老人ホームの入居方法や入居条件については各施設により差がありますので、事前の確認が必要です。

年金生活でも入居可能な老人ホームは必ず見つかる!

「年金だけで老人ホームの月額利用料が支払えるかしら」という漠然とした不安をお持ちの方も多くいると思います。ではこの疑問に対して、現実はどうでしょうか?

厚生労働省の「2016年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、2016年度の厚生年金の月額平均受給額は約14万6千円、国民年金の平均受給額は約5万5千円となっています。「思ったほど受給額が多くない」「国民年金だけでは生活できない」そんな印象を抱いてしまう方も多いようです。

厚生年金の平均受給額が年々減少しているのも気になるところ。国の借金は毎年膨らんでおり、社会保障費の削減を検討する向きもあることから、年金受給額が減る可能性もゼロではないと言われています。そのため「限られた年金の範囲で入居できる老人ホーム」を探すことが、経済的な不安を軽減する現実的な方法となるでしょう。

| 厚生年金 | 国民年金 | |

|---|---|---|

| 2012年度 | 14万8,422円 | 5万4,783円 |

| 2013年度 | 14万5,596円 | 5万4,544円 |

| 2014年度 | 14万4,886円 | 5万4,414円 |

| 2015年度 | 14万5,305円 | 5万5,157円 |

| 2016年度 | 14万5,951円 | 5万5,373円 |

費用面を考えると「やはり特養」という選択肢も出てきますが、希望者が多いことから即入居はかなり難しい状況。その反面、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の方が入居時期や入居条件が緩やかで、入居しやすいのは事実。中には生活保護受給者が入居相談できる施設もあり、決して入居できないわけではありません。

以下では、特に人気となっているケアハウスについて、その詳細をみていくことにしましょう。

「安い」介護施設の代名詞、ケアハウスにはどんな特徴があるのか

ケアハウスは地方自治体が運営する老人ホーム。自治体の助成があるため、入居の費用や月額利用料が安いという魅力があります。

入居対象は「経済的に介護付有料老人ホームなどに入居できない」という高齢者が主となります。入居には条件がありますが、その内容は地域包括支援センターのケアマネージャーなどに詳しく教えてもらうことができます。

施設には居間や食堂などの共同エリアがあり、自室としての個室も完備。ケアハウスによっては夫婦部屋もあるので夫婦での入居も可能です。

また、入居後は安否確認や緊急対応などのサポートが受けられ、介護型のケアハウスであれば介護度が上がっても退去が必要なくなることもポイントです。

ケアハウスにはいくつかの種類がある

ケアハウスは「軽費老人ホームA型・B型」「軽費老人ホームC型(ケアハウス一般型・介護型)」に分けられます。どのケアハウスもサポートを受けながら暮らせる共同生活施設。個室に加えて夫婦部屋もあるため、夫婦で入居できるのも大きなポイントでしょう。

また、浴室や食堂、居間など、居室以外はすべて共同で使用します。スタッフが常駐しており、洗濯などの簡単な生活サポートが受けられるのも魅力です。

特に「軽費老人ホームC型」とも呼ばれているケアハウスには「一般型」と「介護型」があり、どちらも食事の提供、緊急時対応や見守りサービスなどが受けられます。さらに、「介護型」では生活サポートにくわえ、介護サービスや通院の介助、安否確認などのサービスがあるのもポイントです。

都市型軽費老人ホームとは?

東京都心部などでは、徐々に高齢者が増加しています。しかし、都市部は介護施設の料金が高く、施設へ入居できない高齢者が増えているのも事実です。そこで近年ではこの状況に対応するべく、地域を限定した「都市型軽費老人ホーム」という種類の施設が増えています。

一般的なケアハウスと大きく違うのは、居室の面積と職員の配置基準が緩和されていること。都市型軽費老人ホームの方が部屋が狭く、また定員数も20人以下と決まっています。

さらに、都市型軽費老人ホームは入居一時金が不要です。収入認定などによる減免後は、人にもよりますが、本人負担額が10万円から12万円程度。都市部としてはかなり安めです。

ケアハウスの料金・費用の概要と目安

ケアハウスの料金はタイプによって違います。軽費老人ホームA型には食事がつく一方で介護サービスはなく、月額利用料は6~17万円ほど。軽費老人ホームB型には食事と介護サービスはなく、生活サポートのみで月額利用料が3~4万円と安く抑えられます。

要介護の方も入居できるケアハウス一般型は食事がつくことから6~17万円ほどの利用料。介護型のケアハウスは介護サービスが含まれるため、月額利用料は6~20万円と高めですが、介護付有料老人ホームに比べると低価格で介護サポートが受けられるのは魅力的です。

この基本料金に加えておむつ代やおやつ代などが加算されますので、一人ひとり総費用は違いますが、概ね他の介護施設より安価で抑えることができるでしょう。

ケアハウスへの入居条件

軽費老人ホームA型・B型は自立型なので、介護が必要な高齢者は入居ができません。またA型は食事提供がありますが、B型はありません。そのため後者は「自炊ができる」というのが入居条件となります。

一般型は、介護が不要な人や軽度の人(要介護2まで)が入居可能。年齢は60歳以上の高齢者または夫婦のどちらか一方が60歳以上であることが条件です。

また、介護型のケアハウスの入居条件は要介護度1以上で65歳以上。介護が必要な人も入居できますが、収入や「近親者のサポートが難しい」といった諸々の条件がありますので、ケアマネージャーなどに詳細を聞いてみると良いでしょう。

月額費用は入居者の介護状況で変わる

介護型と違い、一般型のケアハウスには介護士が常駐していませんので、訪問介護などの外部サービスを受けながら生活することになります。その分、費用もかかるため、最終的な額は少々高めになるかも知れません。

また、介護型のケアハウスは月額利用料として居住費や食費、日用品費などに加え、介護サービス費を負担。介護度が重い人はおむつ代などが加算されるなど、介護度によって月額利用料が変わっていくわけです。

収入によっては費用が減額される場合もある

ケアハウスは、低所得者が優遇されるシステムです。本人あるいは扶養義務のある家族の年収などを考慮し、料金が減額されます。東京都にあるケアハウスの例をあげると、収入が年間150万円以下という入居者の場合で減額措置の適用となり、費用は毎月7万円ほどになります。

しかし、収入が年間310万円を超えると、費用は毎月15万円超となる場合もあるなど、収入によって大きく変動します。地域包括支援センターなどのケアマネージャーに確認することで大まかに計算してもらえるので、入居時にどれくらいのお金が必要かを事前に計算しておくと良いでしょう。

ケアハウスが低価格である理由

一般的な有料老人ホームは民間企業が運営しているのに対し、ケアハウスは自治体や社会福祉法人といった公的機関が運営しています。

そのため、自治体からの助成によって入居者の費用が抑えられることに加え、国や市町村から助成される場合もあります。低収入の人には減額措置も適用されるため、毎月の費用がさらに安くなる可能性もあるようです。

また、高額介護サービス費による料金の補助が受けられる人もいます。介護サービスの自己負担額の上限を超えた場合、超えた分を払い戻してもらえるため、世帯によっては還付金の分、費用が安くなります。

自治体からの補助金が出る

地方自治体や社会福祉法人が運営するケアハウスは「軽費老人ホーム」とも呼ばれており、その名の通り費用が安いという何よりの特徴を持っています。上述した通り、自治体からの補助金のおかげで毎月の費用が安く押さえられるのです。

補助金には高額介護サービス費の還付金や、施設での生活サポートの提供に必要な費用(職員の給料など)の補助金が含まれます。そのため、ケアハウスは一般の介護施設よりも費用が安いのです。

高額介護サービス費による補助を受けることも可能

「高額介護サービス費」は、支払った介護サービスの利用料が自己負担額の上限を上回った際に、介護保険から上回った分を払い戻す制度です。

上限額は収入などによって違います。例えば世帯全員が住民税非課税で、さらに本人が老齢福祉年金の受給者の場合は、世帯の上限額が2万4,600円、個人の上限額が1万5,000円です。

ケアハウスは大きな家にみんなで住んでいるようなイメージ。「一人では寂しいから、みんなでご飯を食べられて嬉しい」といった感想もあり、一般の介護施設に入れない高齢者の拠り所となっているようです。