医療ケアが必要な高齢者にとって安心感の高い街

千葉県の北西部に位置する船橋市は、東京へのアクセスも良く、ベッドタウンとして発展を遂げてきました。

特に、1960年に公団住宅である前原団地ができてからは、ほかにも多くの団地が開発され、人口も急激に増加しました。

船橋市内の高齢者施設としては、特別養護老人ホームと介護老人保健施設が主ですが、有料老人ホームも相当数存在しています。

そのほとんどが介護付有料老人ホームで、特別養護老人ホーム・介護老人保健施設とも併せて考えると、医療ケアが必要な高齢者にとっては、安心できる状況といえるでしょう。

また、やや高額ではありますが、東京からのアクセスが良いのは大きなメリット。JR中央線や東西線を使えば都心へ乗り換えなしで行き来でき、車を利用する場合も同様に便利です。

そして船橋市には、『ふなばしアンデルセン公園』や『こども美術館』など、子どものためのレジャー施設が充実しています。

親が船橋市の老人ホームに入居し、週末ごとにレジャー感覚で遊びに行くなど、高齢者の家族にとっても良い環境。東京在住の方でも、船橋市の老人ホームの利用を積極的に考える一つの理由となりそうです。

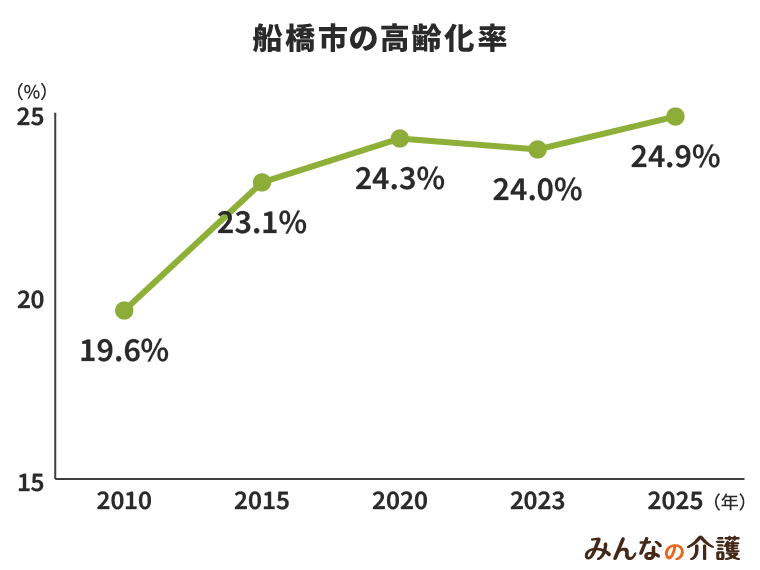

2035年には船橋市の高齢者人口は17万人を突破

船橋市の人口は、ゆっくりと増加しており、2023年には64万7,037人を数えました。

この増加傾向にはしばらく変化がないと予想され、少なくともこの先10年くらいは延伸が続いていくものとみられています。

高齢者人口も同様に増加しており、2015年に船橋市の高齢者人口は14万人を超えたばかりですが、2023年には15万5,337人と既に15万人を突破しています。

高齢化率は2017年に23.4%、2023年には24.0%と6年で0.6%増。高齢者人口は増加していますが、人口全体が増えているため高齢化率が急速に上がる可能性は今のところ考えられていません。

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5(2023)年推計)」

要支援・要介護の認定者は、2017年に2万4,466人に達しましたが2024年には3万1,956人と3万人を突破。その大半を占めるのは要介護1~2の認定者です。2024年のそれぞれの数は7,782人、5,224人となっています。

単身で暮らす高齢者は2020年には2万9,587世帯でした。

認知症高齢者の増加についても、船橋市内では今後いっそう問題化する恐れがあります。2021年の調査では、船橋市内の認知症高齢者の数は1万8,048人でした。

認知症高齢者数は年々増加する見込みで、2万人を上回るのも時間の問題です。

船橋市では、圏域別のデータも盛んに記録されてきました。第二次ベビーブームの人口が多い地域として、市内南部・西部・東部が挙げられており、これらの地域では、他の地域と比べて介護の需要が高まっていくと予想されています。

多くの高齢者が積極的に介護サービスを利用

船橋市では、2024年には介護サービス利用者数は2万7,630人となりました。

2010年には1万3,205人だったため、14年で1万人以上も増加しています。

なかでも最も利用者が多かったのは居宅介護サービスで1万9,807人でした。介護サービス利用者の約72%に当たります。

施設介護サービス利用者数は3,754人、地域密着型サービス利用者数は4,069人でした。

すべての介護サービス利用者数は年々増加、3万人を突破するのも時間の問題です。

船橋市では本格的な介護予防運動も実施している

船橋市で介護予防サービスを受けたい場合は、介護予防・日常生活支援総合事業の枠組みで利用する機会が見つかります。

ほかの自治体と同じく、船橋市でも数年前から介護予防サービスの仕組みが一新されていますが、65歳以上の市民であれば誰でも利用できる予防サービスは、一般介護予防事業に属しています。

要支援1や2の認定者や、基本チェックリストを経て事業対象者と判定された高齢者は、介護予防・生活支援サービス事業の範囲で実施される予防サービスが利用できます。

介護予防・生活支援サービス事業の場合は、訪問型サービスと通所型サービスに分けられます。

利用してみたい場合は、最寄りの地域包括支援センターに問い合わせるか、地域のケアマネージャーに要望を伝えてみると良いでしょう。

一般介護予防事業の場合は、現在は運動機能・口腔機能の向上や、栄養改善を中心としたメニューで実施されており、認知症を予防するメニューも用意されています。

また、柔道整復師など専門家を招く本格的な介護予防運動も実施されており、5回のコースと8回のコースがあるようです。

これは先着順となっているため、可能な限り早めに申し込むのがベストで、頻度は基本的に週1回、費用は一切かかりません。

市内の介護保険事業者やスポーツ施設などで開催されており、関心がある方は保健所の健康づくり課で相談することができます。

「船橋在宅医療ひまわりネットワーク」で介護と医療が連携

船橋市は、2017年から地域包括ケアシステムの情報を積極的に市民に知らせる活動を行っています。

2020年代半ばに入ると、市内の後期高齢者の割合が大幅に上がると予測されており、現在よりも介護サービスの需要が高まることは避けられません。

そこで今のうちから、高齢者の暮らしを支えるために不可欠な制度を整え、各地域で必要なサービスが供給される状態を目指そうとしているのです。

市内の高齢者の意識調査を実施した際に、「可能な限り今の住まいで生活したい」という回答が84.0%に達したことは、船橋における地域包括ケアシステムの重要性を物語っています。

船橋市の地域包括ケアシステムの仕組みについては、ほかの自治体と相違なく、「介護」に加えて「介護予防」「住まい」「生活支援」「医療」と、合わせて5種類の活動をもとに推進していきます。

システムの構築のために、地域ケア会議を開催して具体的な活動内容を決めていくことも、他所の自治体とほぼ共通しています。

ちなみに2013年5月に、「船橋在宅医療ひまわりネットワーク」が設立されました。

これは船橋市および医療や介護に携わる組織で結成されている団体で、医療や介護が緊密に協力する体制を目指しており、人材の育成などもどんどん行っていく予定です。

このネットワークは、市内の地域包括ケアシステムにおいて大きな役割を果たすことが期待され、現在は、市の健康政策地域包括ケアシステム推進課に事務局を設けて、市内各地からの意見を受け付けています。

船橋市の福祉サービス運営適正化委員会とは?

船橋市民が介護サービスに関する苦情、ないし要望や意見などを訴えたくなったときは社会福祉協議会を利用することができます。

船橋市社会福祉協議会では「ぱれっと」という名称で相談窓口を開設しており、これは別名「ふなばし高齢者等権利擁護センター」とも呼ばれています。

活動対象は高齢者だけに限られているわけではありませんが、社会的弱者が安全に毎日を過ごせるように、数々の支援活動を続けてきました。

「福祉サービス利用援助」では、市内の施設の利用方法に関する助言や情報の提供、また申し込み手続きの援助などが受けられ、介護サービスに対する不満や苦情を感じたときの相談相手にもなってくれます。

苦情解決制度の使い方がわからないときは、気軽に相談が可能。少額の料金で利用でき、電話やFAXなどで気軽に連絡できるようになっています。

また、弁護士に対する相談も可能。成年後見制度のような法律の知識が必要となる内容から家事の相談まで、多様な相談事に応じています。この場合は日時が限られているため予約が必須ですが、費用はかかりません。

そのほか「ぱれっと」では「金銭管理サービス」と「財産保全サービス」に力を入れています。どちらも、自力でお金の管理や各種料金の支払いが難しくなったときに頼りになるサービスです。