高齢者人口に比例するように、老人ホームも充実

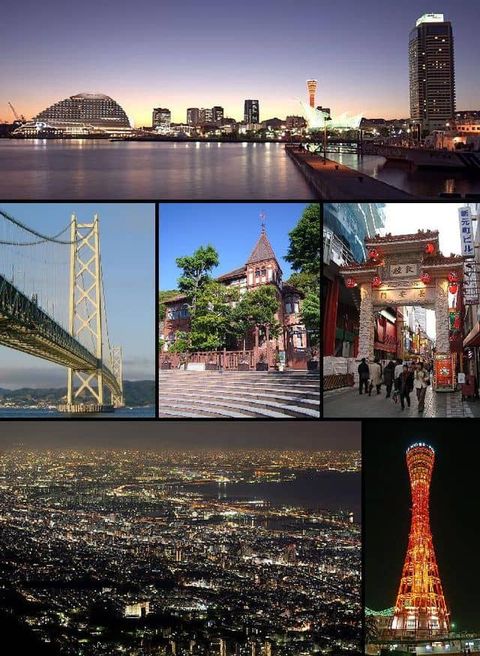

1995年に起こった阪神淡路大震災によって壊滅的な被害を受けた神戸市ですが、その後、新長田駅前やJR六甲道駅前での震災復興再開発事業をはじめ、ポートアイランド二期事業、神戸医療産業都市構想といったさまざまな復興支援策によって、2004年には震災以前よりも栄える都市となりました。

高齢化率の上昇に比例して要介護認定者数も増加することが見込まれており、老人ホームの整備は早急の課題となっています。

そんな状況下ですが、高齢者人口の多い神戸市は県内の施設の実に4割弱もが集中しているため、数、そして種類の多さから選択の幅が広いという特徴があります。

有料老人ホームはそれほど数多くはないものの、費用やサービス面でバラエティに富んでいます。

設備の豪華さやサービスの手厚さによって高額な利用料が必要なところがあれば、入居一時金が数百万円、月額利用料が20万円前後というところも。

“高級住宅街”というイメージの強い神戸市ではありますが、費用面でのハードルはそれほど高くないようです。

2007年にはフランスの『フォーブス』による「世界でもっとも綺麗な都市トップ25」で25位に、2012年にはスイスの『ECAインターナショナル』が世界中の400都市の中から選ぶ「世界で最も住みやすい都市」の第5位にそれぞれ選出されるなど、世界的にも認められた都市です。

これらは気候や医療サービス、交通インフラに安全性といった生活水準が調査された結果であり、神戸市がいかに住みやすさにあふれた街かということを証明するものでもあります。

さらに神戸市では、今後の高齢化に向けて医療・介護・住宅の連携を推進。

高齢者が安心して暮らせる住居ということで、サービス付き高齢者向け住宅の整備にも注力しています。

同時に、地下鉄駅構内や公共施設のバリアフリー化、ノンステップバスの導入など、高齢者に優しい街づくりがどんどん進んでいます。

兵庫県内で老人ホームの入居を考えるのであれば、神戸市は非常にメリットの大きい市であると言えるでしょう。

神戸市の後期高齢者が大幅に増加傾向

神戸市の人口は2011年の155万4,372人をピークにその後減少傾向に転じ、2023年には151万917人となりました。

そんな中、高齢者人口は徐々に増加しつつあり、現行の介護保険制度が始まった2000年には24万9,658人だったものが、2023年には43万人となっています。

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5(2023)年推計)」

高齢者人口の内訳を見ると、前期高齢者(65~74歳)人口、後期高齢者(75歳以上)人口ともに増加傾向が見られますが、特に増加が著しいのは後期高齢者人口。

2000年時点では9万5,783人でしたが、2010年には16万2,380人、2016年には19万6,379人、2020年には23万2,499人にまで達しました。

2000年からの約20年間で、後期高齢者人口は2倍以上になっているのです。

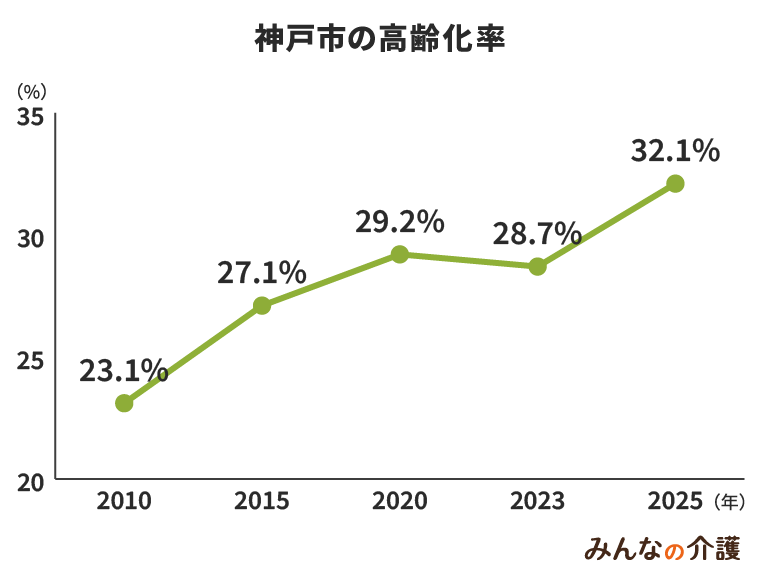

高齢化率も年々増加。

2000年時点では16.5%でしたが、2010年には22.4%、2016年には26.6%、2023年には28.7%にまで増えています。

ただ同時期の日本全体の高齢化率は、2000年が17.4%、2010年が23.0%、2016年では27.3%、2023年には29.0%となっており、日本全体の平均に比べると神戸市の高齢化率はやや低めに推移しています。

神戸市の高齢化の進展状況は、市内9区でそれぞれ異なります。

2023年時点で最も高齢化が進んでいるのは長田区で高齢化率32.8%。

2番目は須磨区で同32.7%です。

以下、北区31.6%、垂水区の30.4%、西区の28.8%と続いていきます。

一方、高齢化の進展が比較的緩やかなのは、中央区(23.4%)、東灘区(25.2%)、灘区(25.5%)、兵庫区(27.6%)です。

施設サービスでは、介護老人保健施設の利用者が増加傾向

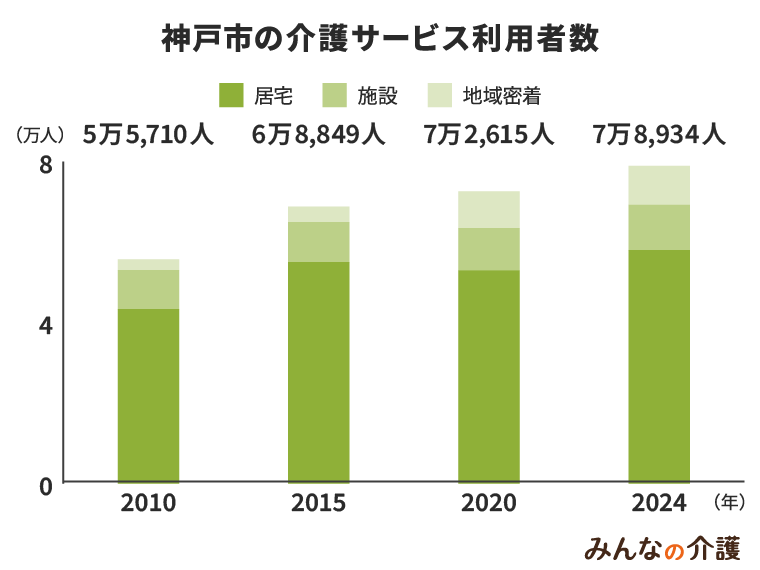

神戸市の介護保険サービスの利用者数は年々右肩上がりで増加しています。

現行の介護保険制度が始まった2000年は2万499人でしたが、2011年には5万2,788人、2024年には7万8,934人となっています。

介護保険サービスのうち、特に増加が著しいのは居宅サービス(訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、特定施設など)。

2000年時点での利用者数が1万3,767人だったのに対し、2010年時には4万3,080人、2024年には5万8,027人にまで達しています。

2000~2024年の間で、実に4倍以上増えていることになるのです。

施設サービス(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)の利用者数は、2000年の6,899人から、2010年には9,708人、2024年には1万1,256人へと増加しています。

利用者数自体は2014年から横ばいの状況が続いていますが、2000~2024年の間では利用者数は約1.5倍増えています。

施設サービスの中では特に介護老人保健施設の利用者の増加が著しいです。

介護保険サービスの中で利用者数が多いのは、居宅介護支援や訪問介護、福祉用具貸与に通所介護など。

介護予防の普及啓発を「こうべ介護予防応援団」が推進

神戸市では介護保険法改正により、2017年4月から介護予防・日常生活支援事業(以下、総合事業)が開始されています。

神戸市の総合事業は、要支援1・2の方及び事業対象者(基本チェックリストにより生活機能の低下が見られた方)が利用できる訪問・通所型サービスと、65歳以上なら誰でも参加できる一般介護予防事業とで構成されています。

訪問・通所型サービスはそれぞれ、従来の介護保険の介護予防訪問サービス、介護予防通所サービスの内容に準ずるもので、2017年4月以前から介護保険制度の下で利用していた人も、引き続きそれまでとほぼ同様のサービスを受けられます。

一般介護予防事業は地域での生きがいづくりの場としても機能しており、体操やレクリエーション、給食に加え、専門職による介護予防講座の実施など内容はさまざま。

市内各地の地域福祉センター等で週に1回、5時間ほどの時間を掛けて開催されています。

参加の申し込みは市内の「あんしんすこやかセンター」で受け付けており、自宅から最寄りの開催場所もその時に案内してもらえます。

神戸市の介護予防における特徴として挙げられるのは、介護予防の理解を深めてもらうための普及活動に力を入れているという点。

神戸市の後援のもと、介護予防の普及啓発に取り組んでいる団体「こうべ介護予防応援団」は、「介護予防ぱんだ」というマスコットを作って市民の介護予防に対する理解促す活動を行っています。

入退院支援のサービス向上に取り組んでいる

神戸市では、高齢者が長年住んできた地域で生活し続けることができるように、医療、介護、予防、住まい、生活支援・福祉サービスを適切に提供できる地域体制を整えるべく「地域包括ケアシステム」の構築を進めています。

特に個別ケア支援、多職種・多制度による支援、広域的・施策的支援という3つの分野でのケアシステム強化を目指し、地域に住む高齢者へのサポート力を高めています。

個別ケア支援という点では、在宅介護と医療の連携の強化がポイントになります。

特に、病院へ入院する際の緊急対応と入院支援、「退院時カンファレンス」を通しての退院支援と在宅復帰時のサービス調整力向上に力を入れています。

また、かかりつけ医や介護事務所、訪問看護、ケアマネージャーの連携強化も図られています。

多職種・多制度による支援では、病院やかかりつけ医、ケアマネージャーに加え、介護事業所や民生委員、そして行政・社協、関係団体などが効率的にチームケアを行えるように、「あんしんすこやかセンター」がコーディネートする「地域ケア会議」の充実化に取り組んでいます。

広域的・施策的支援という点では、区役所による在宅介護・医療関係機関の連携調整や、全市ネットワーク及び、地域ケア会議との連携が行われています。

そして市役所・保健所の「地域包括ケアシステムについて考える会」等による全市調整及び、連携に関する基本的なルールの提供に加え、在宅医療・介護への指導・監査といったことにも取り組んでいます。

神戸市の「あんしんすこやかセンター」とは?

「地域包括支援センター」は自治体ごとに呼称が変わることが多いですが、神戸市の場合、「あんしんすこやかセンター」という名称になっています。

社会福祉士や保健師又は看護師、主任ケアマネージャーに加え、地域支え合い推進委員が常駐し、地域における高齢者の福祉、介護に関する総合相談窓口として機能しています。

また、割合としては中学校区に付き一ヵ所という配置がされており、住んでいる地域ごとに担当のセンターが決まっています。

介護予防に取り組みたい高齢者から、在宅介護をしている世帯の困りごとまで、幅広い相談を受け付けてくれるのが特徴。

「高齢者」に関わることで何か問題に直面した場合、まずは「あんしんすこやかセンター」に相談するのが良さそうです。

さらに同センターでは、要介護認定における「要支援」認定申請の代行や介護予防サービスのケアプランの作成も実施。

また、家族介護者に対する支援(介護リフレッシュ教室の開催等)や権利擁護支援(成年後見制度の活用支援等)、地域内のコミュニティづくりの支援(民生委員等との連携を通して)に加え、ケアマネージャーへの支援と在宅介護の現場と医療機関との調整といったことも行っています。

そして介護支援専門員や民生委員、介護事業者に自治体職員など、地域内の専門職が集まって高齢者支援のあり方について話し合う「地域ケア会議」が各地のあんしんすこやかセンターを中心として適宜開催されています。

神戸市の地域包括ケアを担う中心的存在として、同センターが果たす役割は今後ますます大きくなっていくでしょう。