たん吸引の対応が可能な施設特集

24時間看護など体制が整っています!

たん吸引が必要になる場面は、時と場所を選びません。そこで、受け入れ可能な施設の多くが24時間看護サービスを導入しており、“もしも”の時にも安心な体制が整っています。昨今では、介護ヘルパーなどの介護スタッフも、たん吸引をして良いことになったため、たん吸引が必要な高齢者の受け入れにも積極的な施設も増えています。たん吸引が必要な場合は、できれば24時間看護サービスのある老人ホーム、それが難しいようなら医療施設と密接に連携している老人ホームへの入居を考えると良いでしょう。

介護職員でもたん吸引が可能に。介護施設での受け入れが盛んに!?

平成24年4月から介護福祉士および介護福祉法の改正により、介護職員がたん吸引や経管栄養の処置ができるようになりました。

ただし、介護職員なら誰でもたん吸引や経管栄養ができるわけではありません。介護職員等がたん吸引等を行う場合には、たん吸引等に関する技術や知識を研修でしっかりと学び、都道府県から「認定特定行為業務従事者認定証」の交付を受けることがひとつめの条件です。

2つめの条件は、研修を受けた介護職員の所属する事業所が「登録特定行為事業者」として登録することです。この2つがそろってはじめて、介護施設でたん吸引等をおこなうことができます。ただし、たん吸引や経管栄養の処置は本来、医療行為として位置づけられているもの。一歩まちがえれば入所者の命を脅かしてしまうかもしれません。そのため簡単に認定証を交付することはできません。

修了証を受けとるためには50時間もの講義をうけると同時に、人形を使って各行為のシュミレーション(演習)をおこないます。その後筆記試験で9割以上の正答を叩きださなければ、実技研修を行うことができません。実技研修は指導看護師のもとで、在宅や施設入所の利用者のたん吸引(口腔内のたん吸引・鼻腔内のたん吸引・気管カニューレ内のたん吸引)を行います。同時に胃ろうや腸ろうの経管栄養、経鼻経管栄養の実習を所定の回数以上おこなうことで「認定特定行為業務従事者認定証」の交付を受けることができます。

ほんの少し講義をきいただけで自動的にもらえる認定証ではないのです。厳しい研修や試験、実地訓練がおこなわれるのは、やはりたん吸引や経管栄養の処置が医療行為であることにほかなりません。

このような研修を受ける以外にも、「認定特定行為業務従事者認定証」を交付してもらう方法もあります。経過措置対象者で、すでにたん吸引を行っている介護職員は、たん吸引の知識や技能を証明できる書類を都道府県に提出することで認定証の発行が可能です。介護福祉士の場合は平成28年1月以降の国家試験合格者の場合は認定証の発行をうけることができます。それ以前の合格者で実地訓練をうけていない方は実地訓練の受講が必要です。

では次に「登録特定行為事業者」の登録状況をみてみましょう。介護老人福祉施設が41.7%でもっとも多く、つぎが短期入所生活介護の18.6%、訪問介護の9.1%となっています。今後も高齢化がすすむ状況を考えると、介護職員がたん吸引等の研修をうけ、登録申請をおこなう事業所はさらに増えるものと予測されます。

| 介護老人福祉施設(41.7%) | |

| 訪問介護(9.1%) | |

| 短期入所生活介護(18.6%) | |

| 居宅介護(8.2%) | |

| 重度訪問介護(7.4%) | |

| その他(15.0%) |

みんなの介護では、約9,000施設ものが掲載されていますが、たん吸引のできる老人ホームは約1,150施設。日中または24時間看護師常駐、または24時間介護士が常駐している施設がおおめです。たん吸引や経管栄養が必要な方は、入所前に施設でできること、できないことを確認しましょう。

老人ホームにおけるたん吸引の実態とは?

平成24年4月の介護福祉士および介護福祉法の改正よりも以前、老人ホームでは介護職員によるたん吸引がおこなわれていました。たん吸引は「医療行為」と位置づけられているため、医師や看護師、保健師、助産師などの資格がなければできないことです。もし無資格者がたん吸引をおこなえば「違法行為」となってしまうのですが、それを承知で介護職員が処置をするケースも。なぜこのようなことがまかりとおってきたのでしょうか?

たん吸引は医療行為のため、医療資格をもつ者でなければできません。医師や看護師が24時間勤務する老人ホームなら問題ありませんが、日中のみの勤務では夜間のたん吸引ができないことに。口のなかにたまった痰などの異物をいつまでも放置しておくと「誤嚥性肺炎」や「窒息」の可能性もあるため、違法であることを承知のうえであえて介護職員がたん吸引をおこなう事例が発生していたのです。

そのような実態をうけて、国は介護福祉士および介護福祉法の改正を実施。所定の講習と試験、さらに指導看護師立会いのもと実地訓練を受けた介護職員に対して認定証を交付、介護士がたん吸引などの処置ができるよう法制化しました。これならば違法ではありません。

一見すると良いことのようにみえる「介護職員によるたん吸引や経管栄養の処置」ですが、現場では歓迎されていない面も。「ただでさえ忙しいのに、さらに介護職員の仕事がふえる」「医療行為をおこなうことで介護職員の責任が重くなる」と危惧する声も聞かれます。

一部の医療行為を介護職員が行うことで、一番メリットがあるのは入所者です。たん吸引に対応できないため入所を断られていた方も、介護職員が対応できることで入所できる可能性も広がります。

たん吸引が必要な入居者の受入割合は?

有料老人ホームでの「たん吸引が必要な入居者の受入割合」はどうなっているのでしょうか?

医療処置が必要な入居者のなかでもっとも受け入れ割合が多いのはペースメーカー、ストーマ、尿バルーン、在宅酸素療法など。ストーマや在宅酸素療法は患者が自分自身でパウチの取りかえや酸素ボンベの管理ができることもあり、有料老人ホームでは比較的受け入れがしやすいようです。では、たん吸引はどうでしょうか?

たん吸引が必要な患者の受入割合は、やや低めの18%となっています。たんは細長いチューブを鼻から気管へ差しこみ機械で分泌物を吸いだしますが、これは医療行為となっており医師や看護師などの有資格者でなければできません。平成24年の法改正で定められた研修や試験を受けることで介護職員でもたん吸引等ができるようになりましたが、まだまだ対応できる職員はすくないようです。

たん吸引が必要な患者は「有料老人ホームでは対応できる施設が少なめ」であることを念頭にいれておき、根気づよく対応できる施設をさがしましょう。

「喀痰吸引等制度」によって老人ホームの介護士でもたん吸引が可能に

平成24年4月からスタートした「喀痰(かくたん)吸引等制度」により、介護職員がたん吸引や胃ろう・腸ろう患者に対して栄養剤を補給できるようになりました。無資格者がたん吸引や胃ろう・腸ろう患者への処置をおこなうのは違法行為ですが、介護の現場ではこのような行為がおこなわれてきた背景があります。実状をふまえて法改正がなされ、介護職員が一部医療行為をおこなうことができるようになりました。それが「喀痰(かくたん)吸引等制度」です。

介護職員が実施できるようになった医療行為は以下になります。

1.喀痰吸引(口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内)

2.経管栄養(胃ろうまたは腸ろう、経鼻経管栄養)

実際に介護職員がどの程度の処置を誰に対しておこなえるかは、受講した研修内容によります。

第1号研修は不特定多数の者にたいして口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内のたん吸引、そして胃ろう、腸ろう、経鼻経管栄養に対応。第2号研修になると不特定多数の者に対して口腔内・鼻腔内のたん吸引、そして胃ろう、腸ろうへの対応と、第1号研修よりも対応できる処置がかぎられてきます。さらに第3号研修になると対象者が特定され、不特定多数の者に処置をほどこすことができません。特定の者とはALSなどの重度障害者となります。できる処置も「必要な行為のみ実施できる」と限定されています。特定の方だけに処置をほどこす第3号研修は研修時間や実地訓練の時間が短縮されています。

では、研修により介護職員がたん吸引等の認定をどう受けるのか、図でみてみましょう。まず介護職員が「登録研修機関」で定められた研修を受けます。研修を修了すると登録研修機関より「研修修了証明書」が発行され、都道府県に対して「認定特定行為業務従事者認定証」の交付を申請します。都道府県は申請を受理し確認後、認定証を発行。これにより介護職員が「認定特定行為業務従事者」として認められます。

さらに「認定特定行為業務従事者」の在籍する事業所は「登録特定行為事業者」として都道府県に申請し、都道府県側は内容を確認し事業者として認めるかどうかを決定します。これらの流れが完了することにより、介護職員がたん吸引等の一部医療行為をおこなうことができます。きちんと手順をふんで認定された介護職員や事業所であれば違法行為とはなりません。安心して入所できます。

生活保護受給者でも入れる施設特集

生活保護を受けている人でも入居できる介護施設はあり、介護付有料老人ホームなども、最近は生活保護者を受け入れる所が増えてきした。

「入居できても利用料が払えないのでは?」と心配する人もいると思いますが、入居後も住宅扶助や生活扶助などの保護費が受けられるので、施設の月額利用料が保護費や年金収入内で収まれば、毎月の支払いも可能です。

さらに、自治体や介護施設によっては減額措置をとってくれる所もあります。そういった情報は生活保護担当のケースワーカーや地域包括支援センターのケアマネージャーが持っていることが多いので、入居の相談をしてみると良いでしょう。

費用負担の上限額はどのくらいか

費用の上限金額はその人の収入などによって違うため、一概には言えません。生活保護者が介護施設に入居する場合は、住宅扶助などの保護費と、年金収入で費用をまかないます。

毎月もらえる年金額も人によって違いますので、生活保護を受けている人は、市町村の生活保護担当者やケースワーカーなどに自分の費用上限額を計算してもらうと良いでしょう。

生活保護を受けている人は介護保険サービスの利用料が免除されますので、実際に負担する費用は安く抑えられることが多いようです。

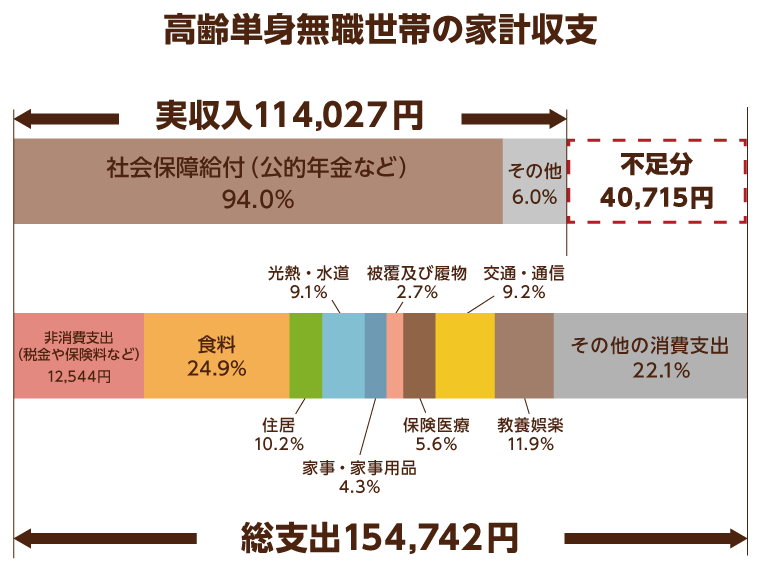

年金受給額と老後の費用

年金の受給額は平均どのくらい?

定年退職後の年金受給額は、厚生年金や国民年金を納付した額によって決まります。2016年の厚生労働省の調査によると、大学卒業後すぐに就職してから60歳の退職まで厚生年金を納付し続けた人の場合、年金の平均受給額は、国民年金が毎月5万5,000円ほど、厚生年金が毎月14万5,000円ほど。すなわち毎月20万円ほど年金をもらえる計算です。

しかしこれは一般的な金額であり、もらえる年金は納付していた年数にもより、ずっと自営業を営んでいた人は国民年金のみの給付となります。さらに、障害年金をもらっている人は国民年金を受給できませんので、人によって毎月の年金受給額には差が発生します。区役所の年金課などに行けば概算をしてもらえますので、自分の受給額を教えてもらうと良いでしょう。

老後にはどのくらいのお金が必要か

総務省の資料によると、老後に必要なお金は退職前の生活費の7割ほどとなるようです。例えば月20万使っていた人は、退職後は14万円ほどで生活している人が多い、という統計が出ているのです。

すなわち、年収500万円もらっていた人が60歳で定年退職し、90歳まで生きた場合、500万円×0.7=350万円が1年間の費用となります。月に換算すると、毎月約29万2,000円。一概には言えませんが、毎月の年金額は20万円程度ですので、年金だけではやや現実的とは言えなさそうです。

年金と老人ホーム入居

価格が安い老人ホームは競争が激しい

一般的な有料老人ホームの月額利用料は6万円~20万円程度。厚生年金をしっかりと納付した人なら年金を20万円程度もらえますので、何とか支払える金額ですが、国民年金のみ受給している人は厳しいでしょう。

今の日本では、厚生年金をあまりもらえていない人、国民年金だけの人が多いという現状。さらに、もらえる額も徐々に下がっており、年金だけで老人ホームに入居するのは難しいのも事実です。そのため、ケアハウスのような低価格の施設の競争率がますます激しくなっています。

年金のみでの老人ホーム利用は可能?

年金だけでは厳しいといっても、退職後に年金以外の収入がある人はあまりいないでしょう。年金だけで老人ホームに入居するためには、ケアハウス(軽費老人ホーム)のような格安の施設を選ぶか、生活保護を利用します。生活保護が適用されると月額利用料の中の家賃や介護保険サービス代などが控除されますので、老人ホームでの生活も現実的となります。

一方で、おむつ代などの日用品の費用や、病気の際の病院代などは別途かかるため、年金の収入のみで老人ホームへの入居を考えている人は、しっかりと必要な費用額を計算した上で入居を考える必要がありそうです。

生活保護受給者が老人ホームを探すときに注意するポイント

生活保護の受給金額は、市区町村の家賃相場や物価、世帯人数や収入などによって変わるため、一人ひとり違います。そのため、あくまで一般的な話になりますが、一人暮らしの方の場合、家賃扶助と生活扶助を合わせると、月額は概ね8万2,000円~12万9,000円程度。

特に市町村によって生活保護の扶助額の上限が違いますので、お住まいの場所と違う市町村で老人ホームを探す場合は、上限などを確認しておきましょう。万が一、老人ホームの入居を決めた後にもらえる保護金の限度額が違っていたら、入居を断念せざるを得ないといったケースも存在するようです。

一般的には都心部の方が毎月の費用は高く、郊外や山間部の老人ホームの方が格安な場合が多いです。生活保護受給者が入居できそうな老人ホームを探す場合、都心から離れたエリアで探した方が、入居先が見つかる可能性が高まります。

最近はホームページなどに「生活保護OK」と明記している老人ホームも増えました。書いていない場合も、地域包括支援センターのケアマネージャーに相談することは一考でしょう。