大都市を抱える広島県でも、費用相場は中国地方と同程度

中国地方最大の広島県は、人口の多さに伴って老人ホームの数も多く、利用者のニーズに合わせた選択ができるという特徴があります。

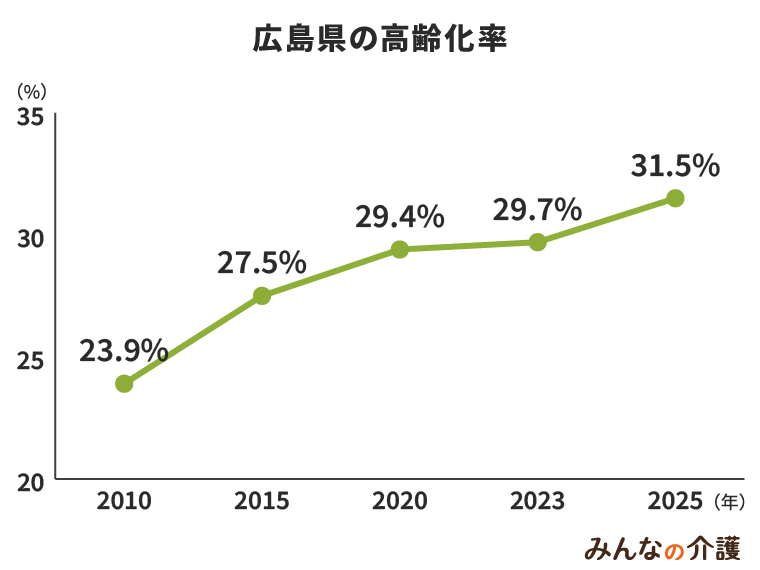

中国地方の中では比較的高齢化が進んでいない県ではありますが、それでも2035年には高齢化率は34.5%にまで上昇すると推測されており、他の地域と同様、超高齢社会に突入するのは間違いありません。

そんな社会を支えるべく、広島県では「広島県高齢者居住安定確保計画」を策定。

「支援や介護が必要な人が、地域で安心して生活ができる環境が整っている姿」を想定し、住宅施策と福祉施策を行うと同時に医療との連携も推進し、主にサービス付き高齢者向け住宅の新規開設に注力しています。

その施策の甲斐もあって、中国地方のどこよりも先駆けて、サービス付き高齢者向け住宅が増えてきています。

県庁所在地の広島市が中心ですが、今後、県内全域に同様の動きが広まっていくものと思われます。

ただし現状は、特別養護老人ホームと介護老人保健施設が中心です。

介護だけでなく看護や医療が必要な高齢者向けの施設が多いので、それ以外の種類の施設への入居は、待機が出るケースも多くあります。

入居を考えるのであれば、早めに資料請求や施設見学などの行動に移した方が良いでしょう。

費用面は施設によってさまざまですが、平均的に見れば中国地方の他の地域と大差はなく、入居一時金が0~100万円程度、月額利用料が13万円前後という老人ホームが多くなっています。

それでも関西圏や福岡などの大都市と比べれば低額で利用できるので、入居を考えるにあたってのハードルは低いと言えるでしょう。

広島県は自動車産業の盛んな県ではありますが、一方で非常に自然に恵まれてもいます。

内陸部には山があり、その山から穏やかな瀬戸内海に向かって川が走り、川の周囲には平野が広がるという地形的な特徴があります。

自然が豊かであること、そして地域によって夏の暑さが厳しいところと冬の寒さが厳しいところがあることから、「日本の縮図」とも呼ばれるほど。

地域によって気候や風景に特徴が異なるので、老人ホームへの入居の前には必ず現地に足を運んで、その土地の空気感を確かめるようにしてくださいね。

高齢化対策を小さな市町村で行う必要がある

広島県によると、2023年の広島県の高齢化率は約29.7%で広島県の全人口約277万人中、約82万人を65歳以上の高齢者が占めています。

さらに総人口における75歳以上の後期高齢者の占める割合を示す後期高齢化率は約25.3%です。

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5(2023)年推計)」

広島県の総人口は1998年の約288万人をピークに僅かずつ減少している上に、生産年齢人口も比例して減少傾向にあり、15歳以下の子どもの人口も現在では完全に高齢者人口を下回ってしまっているなど、高齢化と少子化がじわじわと深刻化しているのです。

そこで広島県では深刻化しつつある少子高齢化を食い止めるために、原爆ドームや原爆資料館などの広島県のすでに世界的に名の知れた観光施設をさらに盛り上げ、国内外の観光客を増加させたり、地元の産業を海外の市場に進出させたりと、グローバル化を目指した政策を実行しています。

広島県は中国地方で最も規模の大きな県なので、今後の中国地方の他県の少子高齢化対策の先駆けとして、今の広島県の少子高齢化政策の効果が注目されています。

しかしそのようなグローバル化政策の恩恵を受けられないような、世帯数の少ない市町村での高齢化率は他の都道府県よりも高い水準になっており、広島県全体の懸念事項となっています。

今後の広島県の少子高齢化対策には主要都市や観光地だけでなく、目立たない小さな市町村の人口減少や高齢化についても目を向ける必要があるようです。

約75%の人が在宅での介護サービスを利用

広島県の2023年における65歳以上の要介護認定者数は約16万人で、65歳以上の県民の約19%を占めています。

さらに2000年の記録と比べてみると重度の要介護者よりも軽度の要介護者が増えており、年々介護が必要になる人が増えているようです。

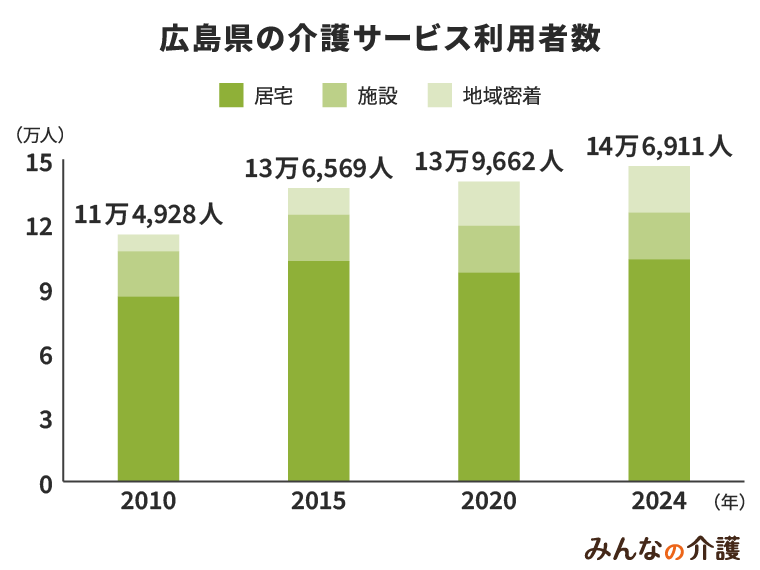

それに伴い介護サービスの利用者数も増加しており、2010年時点では介護サービス利用者は約11万人でしたが2024年には約14万人にまで増加しています。

広島県の介護サービスには要介護者同士の良い出会いやコミュニケーションの機会になる施設サービスや、介護の支援や見守りなどを通して要介護者と地域の人々が交流するチャンスが生まれる地域密着型サービスなどもありますが、実際はほとんど在宅の介護サービスしか利用されていません。

そこで広島県では要介護者の介護や医療を充実させるだけでなく、健康な高齢者同士が集まれる場を提供して認知症を予防したり、要介護者の社会参加推進によって世代を超えた介護の包括的なネットワークを築くことを主な目的とした地域包括ケアシステムという政策を実施しています。

この政策は要介護者の介護サービスの向上だけが目的ではなく、広島県内の介護と医療と地域を上手く連動させることで、要介護者を含んだ地域の人々全体の結びつきを強くすることを第一目的としています。

施設型や地域密着型の介護サービスがもっと利用されるようにすることによって、地域全体の社会的弱者に対する意識が高まり、子育てのしやすさや治安維持といった地域づくりの面でも良い影響が生まれていくのかもしれません。

広島県の介護予防事業は、8割の高齢者が参加後に体調が良いと回答

広島県の高齢者に対する生活支援というものは、高齢者に健康な時から地域とのつながりを意識するように働きかけ、高齢者が要介護や要支援になることをできるだけ予防したり、要介護になってしまってもそれ以上状態が悪くならないように、高齢者に積極的な地域参加を働きかけたりなど、どんな状態の高齢者も生き生きと地域のコミュニティの中で自立生活ができるようにするという特徴的なスタンスで行われています。

広島県の高齢者への生活支援で一番特徴的な介護予防ですが、要介護になりそうな高齢者を生活機能の低下の程度によって2グループに分けたり、生活機能の低下が著しい高齢者たちには通所型と訪問型の介護予防事業が受けられるようになっていたりと、細やか且つ多様な内容となっています。

さらに細かく見ていくと通所型の介護予防事業では高齢者の転倒骨折予防のためのストレッチや、低栄養改善のための栄養相談、口腔衛生についての指導などが実施され、訪問型の介護予防事業では認知症や閉じこもりなどを防止するコミュニケーションを中心に様々な具体策が実施されています。

広島県の介護予防事業に関する調査によると、2005年から始まった介護予防事業に参加する高齢者は年々増加していますが、介護予防事業に参加した高齢者の約8割が介護予防事業の実施後に体調が良いと答えており、介護予防事業は高齢者の健康維持に一定の効果があるようです。

広島県のこういった細やかな介護予防事業が先駆けとなり、介護予防ということが全国の高齢者対策で意識されるようになれば、高齢者の生活レベル向上につながるでしょう。

介護と地域とを結び付けた巨大ネットワークで支援を効率化している

現在、広島県では年々深刻化している少子高齢化対策として「地域包括ケアプラン」という政策を実施しています。

この政策は要介護者の日常生活や医療での支援や高齢者の認知症予防などを効率的にするために、広島県内の医療と介護と地域とを結び付けた巨大ネットワークを構築することを目的とする政策です。

広島県地域包括ケア推進センターによると、高齢者がいつでも利用できるサロンの設置や高齢者向け住宅の増設、また高齢者向けの公営住宅のバリアフリー化や在宅医療と介護予防事業の推進など、地域包括ケアプランは高齢者にとって日常的に必要な支援を地域全体の支援によって連続的に高齢者に提供できるような具体策を打ち出しています。

従来の高齢者に対する政策というものは、ほとんど高齢者のみに焦点を当てていますが、この広島県の地域包括ケアプランは高齢者を含めた地域全ての人々に焦点を当てている画期的な高齢者対策です。

子どもと高齢者の交流や認知症の知識を地域で共有することなども地域包括ケアの一環として行われており、地域包括ケアプランは現在だけでなく、少子高齢化がより深刻化するであろう未来の問題解決も見据えた政策でもあるのです。

地域全体で要介護者を暖かく見守ることができる地域は、監視の目が行き届いて治安が良くなります。

しかも子どもの預かりボランティアや子どもの見守りなどの地域の手助けが期待できることで子育てもしやすい理想的な地域環境であると言えます。

広島県が構築しようとしている地域全体に張り巡らせた介護ネットワークは今の日本全体にとっても必要なものかもしれません。

広島県福祉サービス運営適正化委員会とは?

広島県福祉サービス運営適正化委員会は、福祉サービスを利用した時に感じた疑問や不満、または福祉サービスに対する意見や苦情を受け付けています。

委員会はただ利用者の意見や苦情を聞くだけでなく、利用者への情報提供や福祉施設への調査、話し合いの斡旋なども行っています。

高齢者の介護施設だけでなく、障害児や児童などの利用する福祉施設や在宅の介護サービスも対象施設に含まれており、福祉施設に直接言いにくい苦情や意見、相談するべきところがわからないような疑問などにも対応しています。

ちなみに委員会には福祉サービスの利用者やその家族、または福祉サービスの直接の関係者ならば誰でも電話やファックス、郵便やメールなどでも匿名で相談が出来ます。

広島県福祉サービス運営適正化委員会は広島県社会福祉協議会事務局という広島県の福祉サービスを管理している組織とはまったく別の組織として独立している上に、委員会の委員は中立公正な手続きから設置された選考委員会によって選ばれた弁護士や医師、有識者などです。

そのため公営の福祉施設や事業所でも公正な調査や摘発が行えます。

2016年の広島県福祉サービス運営適正化委員会の事業調査報告によると、年々委員会に報告される苦情件数は僅かに増加しつつあり、特に介護職員のサービスに関する苦情や障害者介護に関する苦情が多くを占めているそうです。

そこで委員会は苦情を申し出た人への対応や介護施設への実態調査だけでなく、福祉施設や事業所の苦情解決担当者に助言や研修を行い、苦情の発生を未然に防ぐ具体策も実行しています。