介護ベッド付居室がある施設特集

介護ベッド付居室なら荷物も少なく即入居可能

施設への入居をされる際に、介護ベッドが既に設置されているところとそうでないところがあります。介護ベッド付居室であれば、お部屋に合わせて新たに購入・レンタルしたりする必要もありません。入居手続き後すぐに入居できるという点でもとても便利です。一方で、ベッド付居室でない施設にご入居される場合、ご自身でお持ちのベッドがお部屋に入らない場合や、持っていない場合は新たに介護保険を利用したレンタルもしくは購入を検討しないといけません。

介護用ベッドのレンタルも必要なく、費用面でも安心

老人ホームの入居時にはいろいろな名目で費用がかかります。大きな費用といえば入居一時金。施設によりますが、数十万円から数百万円かかることも。月額利用料も毎月必ず支払う性質のものですし、レクリエーション代や理美容代、医療費、おやつ代、日用品代など、細かい費用をいれるとまとまったお金が必要になります。とくに初めての老人ホーム入居では「総額で一体どれだけの費用がかかるのかわからない…」という不安もあるでしょう。入居時の費用を抑えるために、購入すると高額なものはレンタルするという発想もあります。

たとえば老人ホームの居室に介護ベッドがついている場合、わざわざ介護ベッドを購入する必要はありません。用意する荷物も少なく、すぐに老人ホームに入居したい方、急ぎの理由がある方には最適です。もちろん使用中の介護ベッドを老人ホームの居室に持ちこむことも可能ですし、新たに介護ベッドを購入することもできます。しかし、既存の介護ベッドを移動させるのは大変ですし、新たに購入するためには15~30万円の高額な費用がかかります。あらかじめ居室に介護ベッドがついていれば引っ越しの手間もまとまった費用も必要ありません。

このとき老人ホーム側で用意される介護ベッドに関しては、介護保険でレンタルできる場合とできない場合とがあります。介護付有料老人ホームの場合は一般型特定施設入居者生活介護に分類され、介護保険を利用した介護用品等のレンタルはできません。そのため介護付き有料老人ホームで介護ベッドをレンタルする場合は、施設があっせんするレンタル業者を利用することになります。

住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者住宅は外部サービス利用型のため、利用者が要介護2以上であれば介護ベッドを外部業者から1割負担でレンタルすることができます。一か月のレンタル代が仮に2,000円であればその1割、200円でレンタルが可能です。ちなみに、レンタル時に介護保険の対象となるものは以下の通りです。

<レンタル時に介護保険の対象となるもの(福祉用具貸与の種目)>

| サービス対象者 | 機能・構造 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 要支援 | 要介護 | ||||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||

| 車いす | 自走用標準型車いす、普通型電動車いす、介助用標準型車いす | ||||||

| 車いす付属品 | クッションまたはパッド、電動補助装置、テーブル、ブレーキ | ||||||

| 特殊寝台 | 介護用ベッド。高さや傾斜角度を自由に調節できるもの | ||||||

| 特殊寝台付属品 | サイドレール、マットレス、ベッド用手すり、テーブル | ||||||

| 床ずれ防止用具 | エアマット、ウォータースライダーマット | ||||||

| 体位変換器 | てこや空気圧などの動力を用いて、寝たきりの利用者の体位変換を楽に行うもの | ||||||

| 手すり | 取り付け工事を伴わないもの | ||||||

| スロープ | 段差解消用のもの | ||||||

車いすやその付属品をレンタルする場合、要介護2以上であれば介護保険が利用できます。特殊寝台とは介護用ベッドのことで、付属品であるマットレスやベッド用手すり、テーブルなども1割負担でレンタルが可能です。ほかにも床ずれ防止用具や体位変換器がレンタルできます。これらの福祉用具は原則として要介護2以上の利用者に対して介護保険が適用されます。介護ベッドや車いすを購入した場合は、介護保険の適用とはなりませんのでご注意ください。

介護用ベッドの機能をチェック!

介護ベッドには背上げや膝上げ、高さ調節などの機能があります。これらすべての機能を搭載した介護ベッドは高額になりますので、必要な機能を選ぶことで介護ベッドの価格を安く抑えることができます。また中古の介護ベッドなら低価格で購入できます。では介護ベッドに搭載された機能についてご説明しましょう。

まず「背上げ」ですがこれはモーターの力で背中部分を起こし、上半身の起きあがりを助ける機能です。上半身を自力で起こすためには腕力が要りますが、モーターで背中部分が自動的に起きあがるため動作が楽。上半身が起きることで食事が摂りやすくなり、誤嚥も少なくなります。テレビを見たり本を読む動作もスムーズです。背上げは日常生活で頻繁に利用できる機能です。

介護ベッドには「膝上げ」機能のついたものもあります。背上げ機能を使い長時間使用していると上半身がずれ落ちてしまいますが、膝上げ機能を使うことで体のずれが防げます。膝をあげることで足のむくみも解消できます。背上げ機能のついたベッドに膝上げ機能を追加すると、お腹や皮膚への圧迫が軽減されます。

「高さ調節」ですが、これはベッドの高さを調節できる機能です。ベッドから車いすへ移乗するときに便利な機能です。ベッドの高さを自動的に高くする、ないしは低くできれば、車いすとベッドの位置を合わせることができ、スムーズに移乗できます。立ち上がりやすい高さまで上下に調整することもできますし、転落事故が心配なときは、ベッドの高さを一番低い状態にすると安心です。ベッドの高さを変えることで、介護者がより楽な姿勢で移乗や食事介助などの介護ができます。これら背上げ、膝上げ、高さ調整はリモコンによりボタン操作で楽に操作可能です。

「1モーターベッド」では背上げまたは高さ調整機能のどちらかを選択できます。2モーターベッドになると背上げと高さ調整の両方を搭載可能です。3モーターベッドでは2モーターベッドの機能に加えて膝上げ機能を加えることができます。1モーターよりも2モーター、2モーターよりも3モーターと機能が多くなりますが、その分費用も高くなります。

介護ベッドにはマットレス、ベッドサイドレールや介助バーなどの付属品があります。立ち上がり時に体が不安定になる方は介助バーを取りつけることで、一人でも安定した立ち上がりが可能になります。

介護ベッドでの事故を防ぐために。チェックしたい5つのポイント

背上げや高さ調整ができる便利な介護ベッドですが、ベッド周りで死亡・重症事故も起きています。大部分の事故は正しい使い方を知り、危険な個所を認識することで防げます。ここでは介護ベッドでの事故事例と、安全に利用するための注意点をチェックしていきます。

まずベッド周りの事故でもっとも多いものが「サイドレールなどの中に頭や手、足が入りこんで事故になる」ケースです。サイドレールはベッド利用者や寝具がベッドから落ちないように設置された、いわば柵です。このサイドレールにはすき間があいておりそのすき間に頭や腕、足が入りこんだまま背上げを行う、または起きあがる、寝返りをうつことで、骨折や窒息などの重大事故が起きています。サイドレールのすき間に体の一部が入りこまないように注意しましょう。

つぎに多い事故はサイドレールとサイドレールとのすき間に首がはさまることで重大事故が起きるパターンです。背上げをした状態で長時間経つと体位を保持できず、体が横に崩れその勢いでサイドレールのすき間に首がはさまることがあります。またサイドレールを逆向きに取りつけることですき間が広く開いてしまい、体がはさまれやすくなります。サイドレールを正しく設置することや、長時間背上げ機能を使わないことなどで事故は防げます。

| 医療・介護ベッドまわりの事故の現状 | 件数 |

|---|---|

| サイドレールなどの中に頭や手、足が入り込み重傷・死亡した | 25 |

| サイドレールとサイドレールとのすき間に首がはさまり重傷・死亡した | 16 |

| サイドレールなどとボードのすき間にはさまり重傷・死亡した | 11 |

| サイドレールなどとマットレスやベッドフレームの間にはさまり重傷・死亡した | 7 |

| 首振りの固定レバーが外れ、転倒・骨折した | 6 |

| 着衣がベッド用グリップの固定レバーにひっかかり窒息により死亡 | 3 |

| その他 | 5 |

介護ベッドの事故はサイドレールやベッド用グリップに関連して起きやすくなっています。事故を防ぐためには以下のような点に注意しましょう。

1・事故防止のため、ベッドの高さはできるだけ低くしておきましょう。万一転倒したときもベッドの位置が低ければ重大事故にならずにすみます。

2・ベッド用グリップは必ず固定しましょう。ロックが外れているとグリップが急に移動し、転倒・骨折の原因になります。

3・利用者がサイドレールを乗り越えないように、マットレスの厚みにあったサイドレールを選びましょう。またベッドとサイドレールのメーカーは同一のものを使用しましょう。

4・電動ベッドの手元スイッチを間違ってお尻や足で押すと誤動作の原因に。手もとスイッチは安全な場所に置いておきましょう。

5・ご家族がベッドの背上げ機能を使うときは、サイドレールに利用者の手や足がはさまっていないかどうかを確認しましょう。

以上のような点に注意して、安全に介護ベッドを使用しましょう。

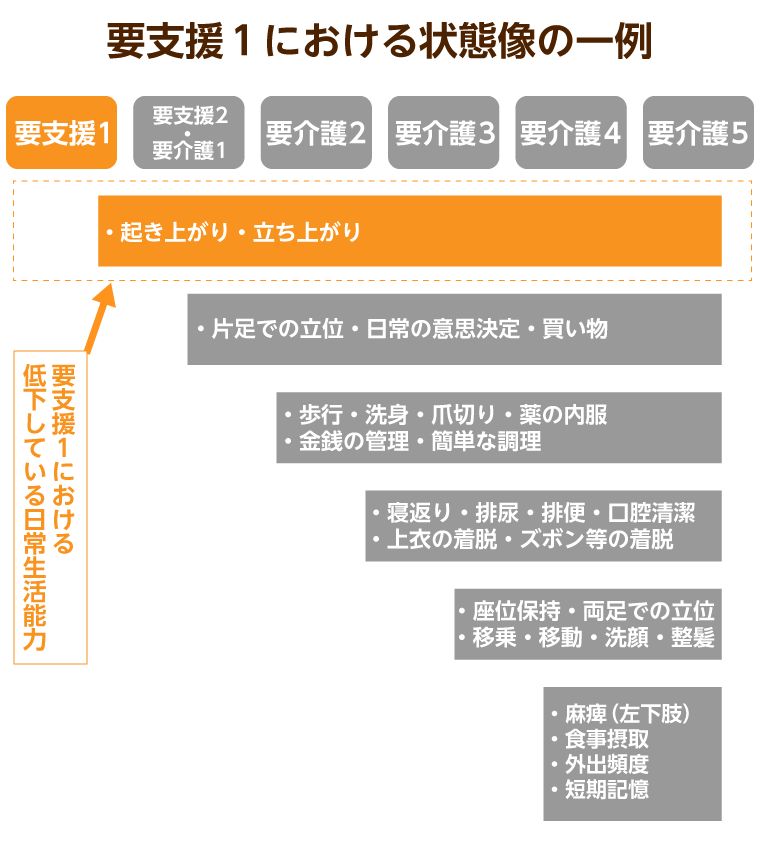

要支援1とは?

要支援1とは、介護保険制度の要介護度の中でも最も軽度な状態です。

食事やトイレ、身支度をはじめ、日常生活の基本的なことは他者の助けを借りなくても一人でこなせます。

しかし、調理や掃除などの家事、服薬といった一部の生活動作については、一人でできない場合があります。

自立・要支援2との違い

日常生活の基本的な動作が自力ででき、身の回りのことも一人で行える状態を「自立」といいます。

一方、「自立」以外の人で介護や介助が必要な場合があります。

中でも、自分一人で日常生活を送ることができるものの、家事や外出など一部で支援が必要な状態が「要支援」です。

要支援2は、要支援1に比べて日常生活での支援を必要とする範囲が広がります。

家事や身の回りのことを行うとき、基本的に見守りや手助けが必要です。また、立ち上がりや歩行時には支えを必要とします。

要支援1で在宅介護はできる?

要支援1の人を家族が自宅で介護することは十分に可能です。

要介護度認定のうち最も軽度な要支援1は、一人暮らしができる状態でもあるため、家族による在宅介護で暮らしているケースはよく見られます。

本人自身の力で生活の多くをこなせる状態なので、日常生活で家族による見守りや手助けが必要な場面はそれほど多くありません。

しかし、家族の介護負担を軽くするためにも、必要に応じてデイサービスや訪問介護などの介護サービスを利用すると良いでしょう。

現在は特に不自由なく自宅で暮らしていても、心身機能の衰えや病気や怪我などをきっかけに、要介護度が高くなる可能性も考えられます。

したがって、要支援1は在宅での介護が十分に可能な状態ですが、「一人の時間帯が長く、体調の急変時が心配」「家族が遠方で暮らしていて、将来が不安」といった声は少なくありません。

安心して暮らすために、老人ホームに入居するのもおすすめです。

要支援1で入居できる老人ホームは?

元気なうちに老人ホームへの入居を早めに考えておきたい場合、要支援1でも老人ホームによっては入居が可能です。

ただし、老人ホームによっては要介護以上の方でないと入居ができない場合もあるため、老人ホームごとに調べる必要があります。

要支援1でも入居ができる老人ホームは、「サ高住」や「ケアハウス」がオススメです。

サ高住

サービス付き高齢者向け住宅、略してサ高住(さこうじゅう)は、民間が運営するシニア向けの賃貸マンションです。

単身の高齢者や夫婦が安心して暮らせる環境が整備されています。

サ高住の大きな特徴は、バリアフリー設計とシニアに配慮したサービスです。

居室にはトイレや浴室、キッチンが用意されていて、移動しやすいように段差がなく手すりを設置しています。

また、廊下の幅も広いので、入居者がゆったり行き交うことが可能です。また、館内にはスタッフが常駐していて、見守りサービスや生活相談を受け付けています。

緊急時対応もしてくれるので、体調の急変時にも安心です。

また、介護や介助が必要な方は、外部の介護事業者と契約しましょう。

介護保険サービスの訪問介護やデイサービスなどを必要に応じて利用できます。

暮らしやすい生活環境とスタッフの行き届いたサポートによって、自宅で暮らしているような感覚で生活が送れます。

サ高住は実際に、自立の方をはじめ要支援や要介護1・2といった比較的要介護度の低い方が多く暮らしている老人ホームです。

ケアハウス

ケアハウスは、家族との同居が難しい高齢者が自治体の助成を受けて利用するのが特徴です。

要支援1で一人暮らしに不安のある高齢者には、「一般型(自立型)」と呼ばれるタイプがおすすめです。

一般型のポイントは、「自立状態であること」「介護が必要になったときは外部の介護事業者と契約して介護サービスが受けられること」の2つです。

主に訪問介護やデイサービスなどの介護保険サービスを利用しながら生活をします。

ケアハウスのメリットは、初期費用が安く抑えられることです。

一般型の場合、保証金として入居時に30万円程度がかかります。また、月額費用の目安は7万〜13万円程度です。なかには、初期費用のないケースもあるなど、初期費用にまとまった金額がかかる民間の有料老人ホームと比較して経済的な負担が軽く済みます。