夫婦入居・二人部屋に対応している施設特集

高齢化が大きな社会問題となっている昨今、老老介護は由々しき問題です。そこでクローズアップされているのが、「二人部屋・夫婦入居可」という施設の条件。「それまでの生活が一変するのは、できれば避けたい」。そうお考えの方も多いでしょう。

そんな方のためにご紹介するのが、夫婦入居・二人部屋に対応している施設の数々。ご夫婦で入居前と変わらない生活が送れるのは何よりの安心と言えるのではないでしょうか?また、リビングと寝室が分かれていたり簡易なキッチンがあったりと、設備面の充実も見逃せません。

現在の世帯構造はどうなっているのか

老人ホームには夫婦で入居が可能な二人部屋という選択肢があります。なので、夫婦のどちらかに介護が必要になっても、別れて暮らすことを選ぶ必要はありません。いつまでも一緒に暮らしたいけれども自宅で暮らすのは難しい、そんな場合は夫婦で老人ホームに入ることを検討してみてはいかがでしょうか。

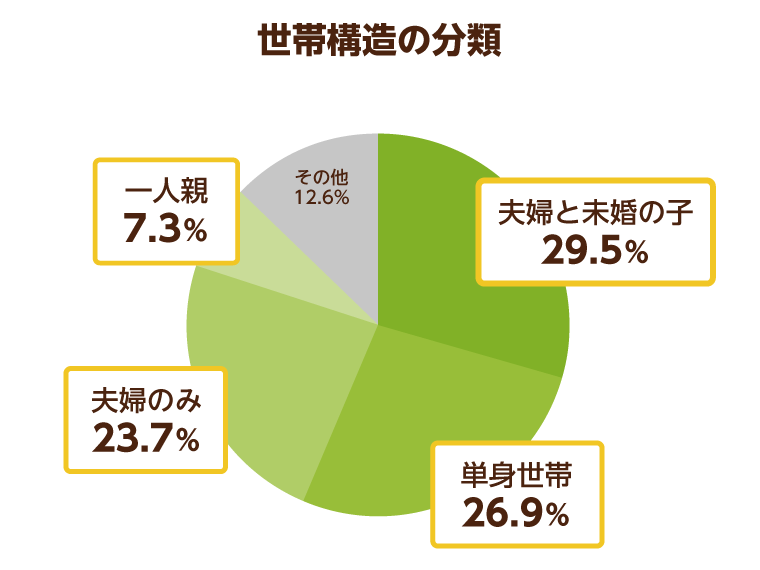

実際に、現在の日本では夫婦のみの世帯が増加。この事実に比例し、今後は夫婦で老人ホームに入居したいと希望する人が増えるということも予想されています。

ご夫婦で同じ部屋に入居すると、自宅にいるのと同じような生活ができるのでより安心した生活が送れます。夫婦で入居できる可能性がある老人ホームには住宅型有料老人ホームや介護付有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅に加え、軽費老人ホームやケアハウスなどがあります。逆に夫婦での入居が難しい施設には特別養護老人ホームや介護老人保健施設などがあります。

夫婦で入れる老人ホームを探す場合は、電話での問い合わせのほか資料請求や施設見学などを通して、夫婦部屋の有無や夫婦で同じ部屋に入れる条件などを確認してください。ミニキッチン付きのお部屋を選べば、二人でちょっとお茶を飲みたいというときに便利。老人ホームのお部屋にはトイレ付きやお風呂付きなどもあるので、費用や場所など他の条件とともによく検討してみる必要があります。

いつまでもパートナーと暮らしたいという願いを叶えてくれる夫婦二人部屋の老人ホーム。需要はますます増えていますが、供給戸数は少なく競争率が高いということもまた現実です。もし老人ホームに夫婦で入りたいという希望がある場合は、早め早めに探し始めることが得策ですね。

夫婦入居時の料金体系は?

夫婦入居可・二人部屋の老人ホームに入りたい場合、やはり気になるのがその料金。一人ずつ別々の個室に入居するよりも、二人部屋に入った方が料金が少なく抑えられることも少なくありません。家賃は一人部屋を単純に2倍した額にはならず、一人部屋の料金に少し上乗せがあるぐらいと考えておくと良いでしょう。

一般的に、老人ホームへの入居にはさまざまな費用が発生します。家賃・管理費・食費・介護費などのほか、入居一時金が必要な老人ホームもあります。もちろん入居一時金が必要ないホーム、またそういうプランがあるホームもありますので、しっかりと比較検討してみてください。

文字通り、家賃は居室や共用施設を利用するための費用で、広さや立地、共用施設の多さなどによってその額が変わります。全額前払いのほか、前払いと月払いを併用するシステム、また全額を月払いするホームもあります。全額前払いの場合は、平均寿命などを考えた年数分前払いするために高額となる場合もありますが、一生涯追加で支払うことはありません。

管理費には、事務管理のための人件費や共用施設の維持管理費、生活支援サービスのための人件費などが含まれます。清掃や買い物代行などの費用が管理費に含まれるかどうかはその老人ホームによって違いますので、よく確認することが必要です。食費には食材費や厨房の人件費・維持費などが含まれます。食事をとらない日があっても毎月一定額負担しなくてはならないホームもありますので、注意しましょう。

そのほか、光熱費やおむつなどの消耗品費、入浴介助費、買い物代行や通院介助などの生活支援サービス費のほか、アクティビティへの参加費などが必要になる場合も。料金についてはどのくらい必要になるのか、事前に計算しておくことが重要です。

夫婦で老人ホームに入居することのメリット

老人ホームに入居しても夫婦で離ればなれにならず、一緒にいられるのは大きな魅力です。ホームによっては、夫婦どちらかが要介護状態なら入居できる夫婦部屋もあり、「私だけ入居したら自宅に残された主人が心配…」といった悩みも解決するでしょう。

特に夫婦部屋の場合、ベッドを2つ並べて置ける広さがあるため、空間が広めで閉塞感がないのもポイント。しかも老人ホームによっては別々に入居するより家賃が安く済むこともあります。

しかし、夫婦部屋のある老人ホームは数が少ないため、入居したくても順番待ちになることが多いのは気をつけるべきポイントでしょう。夫婦それぞれに個室を借りて、同じ老人ホームで暮らすことも可能ですので、夫婦入居を希望している人は個室も視野に入れながら検討することも一考かもしれませんね。

夫婦で入居すれば「自宅に残された方の食事が心配」といった悩みも解決し、介護付きの老人ホームであれば、いわゆる老老介護の問題に悩む必要もありません。夫婦部屋は一人部屋よりも広めで、浴室やトイレ、洗面台などを完備している場合も多く、中にはマンションに良く似た造りの部屋も。

加えてIH調理器が備わったミニキッチンがある部屋も多く、夫婦で好きなようにお茶やコーヒーを入れて楽しむことができます。ホームによっては外出が自由ですので、料理の好きな人は材料を買ってきて、気軽に料理が楽しめるのもメリットでしょう。

終身利用可の施設特集

終身利用可の有料老人ホームなら入居後追加の一時金の支払いは不要

有料老人ホームには、「終身利用可」とされている施設があります。これは、入居時に支払う初期費用の中に「終身にわたって居室や共用スペース、各種サービスを利用する権利」、つまり終身利用権を購入する費用が含まれているということになります。最近では、終身利用権が付与された高額な入居一時金をなくし、高齢者が気軽に入居できるように入居一時金を安く設定したり、そもそも入居一時金をなくしたりする有料老人ホームも増えてきました。所有権ではないため譲渡や転売、相続などはできませんが、長く安心して住み続けることができます。

入居一時金が安めの老人ホームへの入居検討を

有料老人ホームを探す時、亡くなるその時まで安心して入居できるホームがいいと思う人はたくさんいるでしょう。「終身利用可」の老人ホームを探すと満足いくホーム探しになります。でも、「終身利用可」というのは具体的にはどのようなことなのでしょうか。

「終身利用可」とは、亡くなるまで居室・共有スペース・各種サービスを利用できるという意味です。多くの老人ホームは、入居するときに入居一時金を払う仕組みになっていますが、終身利用可の老人ホームでは入居一時金に終身利用権を購入する費用が含まれています。つまり、入居後追加で一時金を支払う必要はなく、月額の費用を払うことで終身に渡り老人ホームで暮らすことができるのです。

最近では、入居一時金を払わなくてもいい、また入居一時金が安い老人ホームも出てきています。終身利用可でありながら入居一時金の負担が少ない老人ホームを選ぶのもひとつの手だと言えます。また、入居一時金が安くても月額費用が高い場合もありますので、注意が必要です。入居一時金や月額費用は、利用者の経済状況によっても支払える金額が異なりますので、無理のないプランかどうか調べておくのがよいでしょう。

終身利用権は、所有権とは違います。つまり、譲渡・転売・相続などはできないのです。しかし、終身利用可の老人ホームは生涯に渡って安心して住めるということに間違いないでしょう。また、後に述べるように終身利用可でも退去しなくてはならない場合もあるので、しっかり確認しておきましょう。持ち家を売ったお金で入居金を作り、終身利用可の施設を終の棲家として契約する人もいます。その意味でも有料老人ホームに対する期待というのは高いと言えます。後で後悔しないように、契約内容はしっかりと把握しておきたいものです。

終身契約でも終身入居を確約するものじゃない!?

老人ホームの契約には、終身契約と一定期間の契約があります。終身契約は、亡くなるまで退去しなくてもよい契約で、一定期間の契約は一年や二年ごとに契約をし直す契約です。そうすると、終身契約はどんな場合でも看取りまで行ってくれるかのようですが、違う場合があります。終身利用可の老人ホームに終身契約をして入居しても、退去しなくてはならないケースがあるのです。退去の条件は老人ホームによって違いますので、よく確認することが必要です。退去の理由で多いのが病気になった時と迷惑行為がある場合でしょう。具体的に説明します。

まず、医療面で昼夜を問わないサポートが必要になった時があげられます。例えば、点滴や痰吸引などを夜間も行う必要がある場合です。老人ホームには看護師が常駐しているところもありますが、その多くは24時間常駐ではなく日中常駐です。したがって看護師がいない夜間にも医療行為が必要な場合、退去せざるを得ないという場合があるのです。

次に、認知症や精神疾患によって他の入居者に迷惑行為を行ってしまう場合です。暴言や暴力、そして夜間に大声を出すなど、共同生活ができないと判断されると退去しなくてはならない施設が多いです。これらのことがあれば終身契約をしていても退去理由になる場合があるでしょう。

また、入院が長引く場合、特別養護老人ホームなどは退去しなくてはならなくなる可能性が高いですが、民間の有料老人ホームの場合は月額費用を払えば退去はしなくてもよい場合が多いです。

また、入居時に嘘の申告をしていた場合も退去理由になります。例えば、認知症で徘徊が多いのにその旨申告をしていなかったとすると、発覚した場合退去を迫られます。終身契約で一生涯安心して老後を暮らしたい場合は、その施設の退去条件をよく調べておくのが得策だと言えるでしょう。

利用権方式と賃貸借方式。契約方式の違いは?

老人ホームの契約にはいくつか種類があります。利用権方式と賃貸借方式、そして終身建物賃貸借方式です。ひとつずつ説明していきましょう。

利用権方式とは、多くの有料老人ホームが採用している方式です。この方式がとられている場合、入居時にまとまったお金を払うことで、多くは終身に渡って居室や共有スペースを利用できます。また、介護費用や生活支援等のサービス料も一緒になっているという点が特徴です。終身利用可の老人ホームがこの方式をとっている場合、一生涯その老人ホームで暮らせますが、購入しているのはあくまで利用権なので、相続・譲渡・転売などはできません。

賃貸借方式は、一般的な賃貸マンションや賃貸アパートのように、月々家賃や管理費を支払う方式です。こちらは介護や生活支援等のサービス利用料は居住費用とは別になっている場合が多いです。借地借家法によって守られており、入院が長期に渡ったり介護度が高くなったりしても退去を迫られることはありません。

終身建物賃貸借方式は、賃貸借方式のうち特約で死亡により契約終了となるものです。「高齢者の住居の安定確保に関する法律」と借地借家法によって守られています。「高齢者の住居の安定確保に関する法律」に基づき「終身建物賃貸借業」との認可が下りたら名乗ることができます。こちらも相続・譲渡・転売などはできませんが、夫婦のどちらかが死亡した場合には生きている方が住み続けられるという特色があります。自治体の厳しい検査に合格しなくてはこの方式では運用できないので、とても少ないのが実情です。

どの方式でも、終身に渡って利用したい場合は必ず退去条件などを確認しておくことが必要です。前に述べたように、終身利用権を購入しても退去しなくてはならない場合が多々あります。資料請求・施設訪問などを通して調べておくのがよいでしょう。

| 利用権方式 | 賃貸借方式 | 終身建物賃貸借方式 | |

|---|---|---|---|

| 概要 | 入居時に入居一時金を支払い、終身利用権を得る契約方式。 所有権ではないため相続にはならない |

一般の賃貸住宅同様に月々の家賃・管理費を支払う契約方式 | 賃貸借契約の内容であることに加え、契約終了が契約者の死亡によるもの |

| 契約でカバーされるもの | 居住部分、介護・生活支援等のサービス | 居住部分と介護等のサービスは別契約 | 居住部分と介護等のサービスは別契約 |

| 特徴 | 入居時にまとまったお金が必要な場合が多い。 終身利用が可能。 月々の利用料が抑えられる |

入居時に必要なのは敷金・保証金等のみなので初期費用が抑えられる | 終身住み続けることができる 夫婦の場合は契約者が死亡しても配偶者が引き続き住む権利がある |

| 根拠法 | なし | 借地借家法 | 借地借家法 高齢者の住居の安定確保に関する法律 |

もしも「退居」となっても、クーリングオフ制度が強い味方に!

老人ホームの費用は様々ですが、高額な入居金を支払う場合が多いです。私たち消費者にとって大きな買い物になる場合もあるので、有料老人ホームにもクーリングオフ制度が適用されています。

もしも有料老人ホームに入ってから「退居」となった場合でも、90日以内であればクーリングオフ制度が味方になってくれるのです。クーリングオフ制度とは、契約解除や申し込み撤回を無条件で行える制度です。ただし、支払った高額な入居一時金が全て戻ってくるかどうかは都道府県によっても違います。入居時にしっかりと確認しておくのがよいでしょう。

また、クーリングオフ制度が適用になるかどうか、それ自体も下調べしておく必要があります。老人ホームの入居金は高額な場合が多いので、契約してしまってから「しまった」とならないようにしたいものです。

そのほか、有料老人ホームの契約に関して注意したいのが、保全措置があるかどうかです。有料老人ホームは民間の会社が運営しているので、倒産しないとも限りません。その場合に、500万円を上限に前払い金を保全しているホームもあるのです。これがあるのとないのでは安心感が大分違いますので、しっかり確認しておくことが必要です。保全措置がとられる老人ホームは平成18年4月以降に設置届けを出したホームです。それ以前のホームでは保全措置をとることは努力目標であり必須ではないので、注意が必要です。

「終の棲家」を期待し、持ち家を売却してから老人ホームに入る場合もあります。そういう場合も含め、老人ホームの倒産により新たな施設を探さなくてはならなくなる場合は困難を極めることでしょう。そのための保全措置なので、まずは保全措置があるかどうか、金額はどのくらいかなどを確認することが必要です。また、倒産によるリスクを避けるために、経営状態が悪い老人ホームへの入居は避けるなどの対策が必要です。