特に名古屋市内の老人ホームは幅広い選択肢から施設選びが可能

東京、大阪に次ぐ日本第三の都市・名古屋を擁する愛知県は多くの人口を抱えています。

それでも今後の高齢化は避けられず、2035年には高齢化率が29.7%となることが推測されています。

高齢化率の低さに比例し、人口10万人あたりの老人ホームの数も36とかなり少なくなっています。

絶対数は多いのですが、人口自体が多いために、すべての高齢者のニーズに応えられてはいないというのが現状なのです。

一方、施設、そして費用面の選択肢は幅広くあります。

介護付有料老人ホームをはじめ、住宅型有料老人ホーム、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、高齢者住宅など施設の種類はさまざま。

また、24時間看護といったサービスを充実させている老人ホームも多く、ニーズに合わせた選択が可能です。

費用面を見ると、名古屋市とその他の地域でかなり差があるようです。

名古屋市では、高級住宅街のある千種区や昭和区、天白区などに入居一時金が数千万円、月額利用料が30万円前後というところがあり、人気を集めています。

愛知県民には昔から「石橋を叩いても渡らない」と言われるほど堅実は県民性があり、お金もコツコツと貯める人が多い地域です。

一方で、派手な結婚式を行うことでも有名なことから、“生活は質素に、ここぞという時に一気に使う”という性質なのでしょう。

そう考えると、高額な費用がかかる老人ホームに人気が集まることにも頷けます。

かと思えば入居一時金0~100万円、月額利用料15万円以下といったところもあるなど、費用面でもさまざまなニーズに応えられる体制はあります。

名古屋市以外の地域は軒並み、低額で利用できる施設が多いようです。

『トヨタ自動車』をはじめとして、愛知県は日本有数の工業地帯の一角。

製造品出荷額は32年連続全国第一位という誇らしい数字を持っています。

その一方で、自然に恵まれた地域でもあります。

全国第二位の広さを持つ濃尾平野や岡崎平野、豊橋平野など平野部が多く、名古屋市内でも中川区や北区などでのんびりとした田園風景を楽しむことができるほど。

木曽川、揖斐川、長良川という三大河川による水の恵みもあり、高齢者にとっての暮らしやすさという点では、東京・大阪よりも上だと言う人も多くいます。

愛知県では、名古屋市を中心として静岡県、三重県、岐阜県とを行き来する公共交通機関が発達しているため、他地域から愛知県内の老人ホームへの移住も比較的簡単だと言えます。

名古屋市内ではバス・地下鉄が発達しているため、面会に行くのも楽々。

利用者にとっても家族にとっても、優しい環境が整っていると言えるのではないでしょうか。

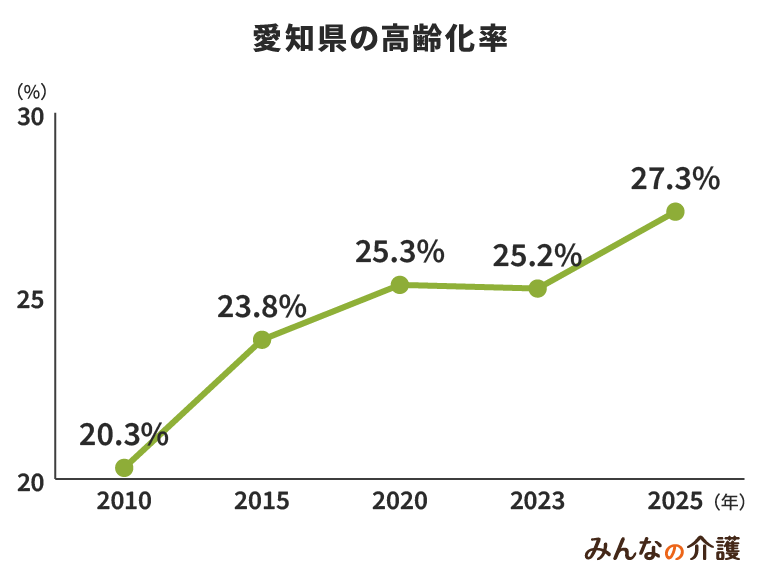

愛知県の高齢化率は2023年に25.2%に増加

愛知県の総人口は高度成長期以降毎年増加し続け、2023年時点では751万2,073人。

しかし今後は次第に減少していくと見られ、2035~2040年ごろには700万人を切ると予想されています。

既に15~64歳人口は2000年から減少に転じ、0歳~14歳に至っては1985年から減少が始まっている状況です。

それでも2010年代まで総人口が増え続けたのは、高齢者人口の増加数が64歳以下の人口減少数を上回っていたから。

高齢者人口は、1960年には22万人でしたが、20年後の1980年にはその2倍以上の46万人となり、その20年後の2000年には再び2倍以上となる108万人となりました。

2023年には189万人となり、2030年には199万人、2040年には222万人となる見込みです。

県内の高齢化率を見ると、2010年時点では愛知県全体で20.3%。

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5(2023)年推計)」

その後、2015年に23.8%、2020年に25.3%と上昇し、最近では横ばい状態に。2023年時点では25.2%です。全国平均は29.1%であり、比較的低めに推移しているといえるでしょう。

ただ愛知県内の最も栄えた地域である名古屋市の高齢化率が高めというのは、愛知県における高齢化率の一つの特徴だと言えるでしょう。

都市部において低く、郊外において高いというのが他県における高齢化事情ですが、愛知県では都市部においても郊外と同程度に高齢化が進展しています。

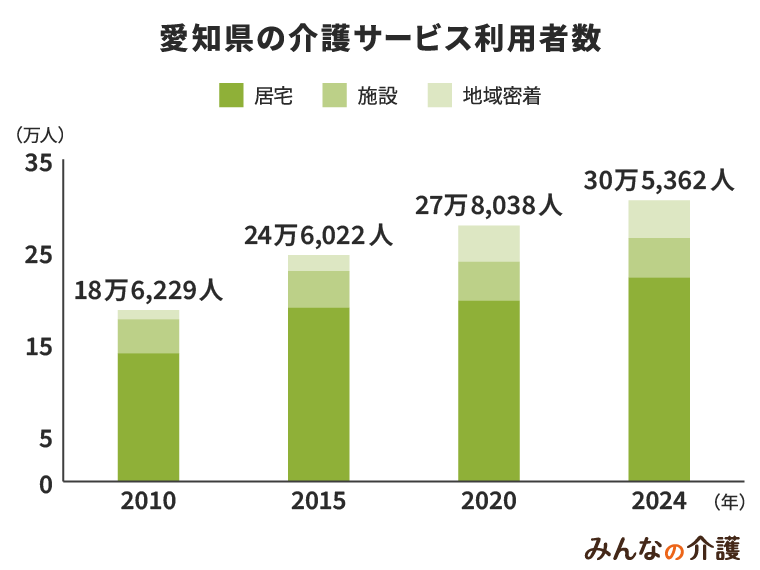

居宅サービスを利用する人が多い

愛知県の2024年度の介護保険サービスの利用状況を見ると、全サービス利用者数は30万5,362人であり、そのうち居宅サービスが72.5%、施設サービスが14.1%、地域密着型が13.4%でした。愛知県では在宅介護を行いながら居宅サービスを利用するケースが多いようです。

なお、2010年の介護サービス利用者18万6,229人と比較すると約12万人の増加です。今後も介護サービスの利用者は右肩上がりで増加していくことでしょう。

「あいち健康プラザ」と連携し介護予防をサポート

愛知県内の市町村では、地域ごとの特色を活かした様々な介護予防事業が展開されています。

県としてもそれら市町村の各種事業に対して、市町村職員や地域包括支援センター職員に対する研修会の開催、地域ごとに直面している課題の対応の評価、介護予防リーダーの育成、県全域で実施できるような介護予防プログラムの作成・普及など様々な支援を行っています。

これら愛知県の介護予防施策の拠点となっているのが「あいち介護予防支援センター」。

「あいち健康プラザ」と連携しつつ、県内市町村の介護予防事業をサポートしています。

特に同センターでは介護予防リーダーの育成に力を入れており、介護予防に関する知識・技術を習得する研修(2日間で取得可能)に参加した人を「あいち介護予防リーダー」として登録。

登録された人は、県内各地の介護予防教室で指導者として活躍しています。

県内の高齢者が介護予防に取り組みたい場合、ぜひ活用したいのは最寄りの地域包括支援センター。

介護予防ケアマネジメントを行ってくれる地域の拠点としても位置付けられており、医療、福祉、保健に関するあらゆる相談、権利擁護、介護相談等に応じてくれる施設です。

県内各所に183ヵ所あります。

具体的な介護予防事業は市町村ごとに異なりますが、運動器の向上、口腔ケア、認知症予防などに資する介護予防教室、講座などが開催されており、参加は基本無料ということもあり、大勢の高齢者の方が参加しています。

地域包括ケアに「電子@連絡帳システム」を活用

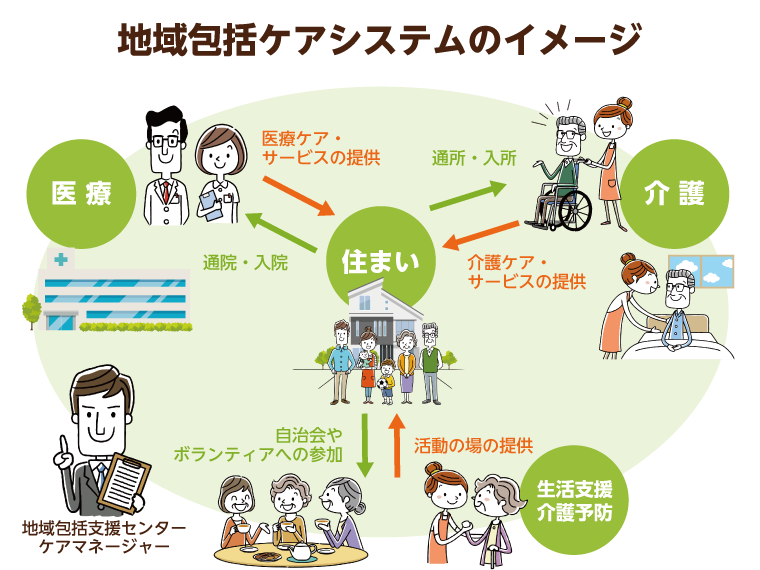

愛知県では現在、各地域に住む高齢者に対して、病院や各種介護事業所、ボランティア、住民組織、民間企業等が連携することで一体的に必要なサービスを提供する「地域包括ケアシステム」作りが進められています。

医療と介護をはじめとするサービスが別々の制度の下で断片的に提供されている状況を改善し、適時・適所に高齢者向けサービスを提供できるようにするのがその目的です。

地域包括ケアが進められている背景には、団塊の世代が後期高齢者世代になる2025年問題があります。

2025年には、医療、介護サービスを利用する高齢者が大幅に増えると見られ、特に一人暮らしの高齢者の支えるには、地域内のサービス提供力を高めることが不可欠。

また認知症の高齢者も愛知県内で急増すると予想され、それら高齢化社会のさらなる進展に対処するための中心的な役割を果たすべく、地域包括ケアシステムの導入が進められています。

地域包括ケアシステムにおいては、医療分野、介護分野だけでなく、介護予防・生活支援、住まいの提供といったサービスも含まれます。

介護予防・生活支援サービスにおいては、ボランティアや住民組織(高齢者による自主組織)等が重要な役割を果たす主体として位置づけられています。

また住まいの提供においては、サービス付き高齢者向け住宅の整備を担う民間事業者との協力、連携も重視されています。

それら多様な主体間の連絡をスムーズにするため、愛知県では情報通信技術(ICT)を活用した連携が進められ、「電子@連絡帳システム」を用いた情報の共有化が普及しつつあります。

愛知県福祉サービス運営適正化委員会とは?

介護保険サービスを利用していると、時として「デイサービスの食事のメニューがおいしくない」「老人ホームの職員の言葉遣いが良くない」などサービス内容やその提供のされ方に不満、疑問を持つことも出てくるでしょう。

多くの場合、そうした苦情は介護保険サービスを提供している事業者に訴え出れば事業者の中で速やかに解決を図り、利用者への対応は改善されます。

しかしすべての事例においてそうした解決に至るとは限りません。

また「事業者に不満を訴え出ると、今後提供されるサービスに悪影響が出るかもしれない」と恐れ、直接事業者に苦情を訴えにくいという状況もあり得ます。

そんな場合の苦情の受付先として、愛知県には「運営適正化委員会」が設置されています。

愛知県社会福祉会館の中に事務局があり、県民からの福祉サービスの苦情を受け付け、その解決を図ってくれる機関です。

苦情を受け付けると、調査を行い、必要に応じて、苦情を訴えた人への「助言」、事業者への「申し入れ」、そして両者の「あっせん」を行います。

相談方法は事務局に行って直接相談(事前に要電話連絡)するのはもちろん、書面やファックス、電話でも行えます。

月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで随時相談を受け付けているので、もし介護保険サービスのことで悩んでいるなら、相談だけでもしてみるとよいでしょう。

相談はすべて無料で、当然ですが個人情報や秘密事項は厳守されています。

相談は、本人はもちろん、本人の家族及び代理人、利用者の普段の様子を熟知している第三者も行えます。