広い居室がある施設特集

広い居室(25㎡以上)がある生活環境で、ゆったり悠々自適なシニアライフを

数多くあるホームからご自身に合った施設を選ぶには、見学や体験入居で施設の雰囲気を知ることが大切です。ゆったりとした環境で過ごしたいなら居室の広さもチェックするべきポイント。特に、自立や介護度の低い方にとっては生活環境を自宅での生活に近い環境にしたい場合や、家具などの荷物を持ち込みたい場合は居室の広さがとても大切な判断基準。個室環境にこだわりのある方に向けて、ここでは居室の広い介護施設をご紹介します。

車椅子での室内移動も、居室が広いと楽々

老人ホームを探しているシニアの方の中には、現在広い家に住んでいるという人も多いでしょう。そんな方は、入居した老人ホームが狭いとストレスになる可能性があります。もちろん、空調や部屋の配置など工夫されていて狭くても快適な部屋はたくさんあります。しかし、広い部屋を選ぶことのメリットは大きいので、一度は検討してみる価値がありそうです。

まず、居室が広いと車いすになった場合の移動が楽です。家具や調度品も置くことができ、より自分らしい生活を送ることができます。リビングスペースを作ることができる場合、より快適に暮らすことができるでしょう。自立した生活のためには、動きたくなるような快適な部屋が不可欠です。広々とした部屋にいると心まで明るくなります。

では、どれくらいの広さがあれば「広い」と感じることができるのでしょうか。ひとつの目安として「25㎡」以上というのがあります。25㎡は坪になおすと7.56坪、帖にすると16.14帖になります。これだけあれば、トイレ付きでもかなり広いと感じられる居室になるでしょう。部屋の中でラジオ体操など適度に体を動かすことも可能です。

なかには、寝室とリビングが分けられているような老人ホームも見受けられます。リビングがあると、生活空間を美しく保とうとする気持ちも働き、より自立した生活を目指すことができます。使い慣れた家具を置くことができるというのも安心して生活できるポイントになるでしょう。

ミニキッチン付きだと、ちょっとお茶を沸かしたい時にも便利です。食事がついているホームでも自分でちょっとした調理ができるというのは自立した生活のためには重要なことです。生きる意欲もわいてくるでしょう。ただし、キッチンの危険性については認識しておくべきです。最近の老人ホームのキッチンにはIHクッキングヒーター式が備え付けられていることが多いので、火の元の心配は少なくなりましたが、それでも気を付けておくのにこしたことはありません。

介護施設の違いによって居室の面積に基準がある?

広い居室を探すためにはどうしたらよいのでしょうか。ひとつは、広めの基準を設けている施設を中心にあたってみるとよいかもしれません。介護施設によって、居室の面積には最低ラインがあります。最低ラインが狭いところは居室が狭くなりがちでしょう。

まず最低ラインが狭いところとしてあげられるのは、特別養護老人ホームやグループホームです。特別養護老人ホームの個室は、一部屋当たり10.65㎡以上となっています。そしてグループホームの場合は7.43㎡です。グループホームの場合は、普段部屋よりも共用のリビングで過ごすことが多いなどの理由で他の介護施設よりも基準が狭いのです。

そして広めの基準がある介護施設は、介護付有料老人ホームや住宅型有料老人ホームなどの有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅です。有料老人ホームの場合は、一部屋が18㎡以上というのが基準になります。サービス付き高齢者向け住宅の場合は、共用部分がある場合は18㎡、共用部分がない場合は25㎡以上と基準が決められています。

| 施設類型 | 居室種類 | 一室床面積 |

|---|---|---|

| 有料老人ホーム | 居室 | 18㎡ |

| サービス付き高齢者向け住宅 | 共用部なし | 25㎡ |

| 共用部あり | 18㎡ | |

| 特別養護老人ホーム | ユニット型 | 10.65㎡ |

| 2人部屋 | 21.3㎡ | |

| 小規模多機能型居宅介護事業 | 個室 | 7.43㎡ |

| 認知症対応型共同生活介護 | 個室 | 7.43㎡ |

以上のことから、広めの部屋を狙う場合は、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅をあたってみるのが得策と言えそうです。有料老人ホームには「介護付」と「住宅型」と「健康型」があります。介護付有料老人ホームは、24時間体制での介護を受けられる場合が多く、また月々の介護費用が定額制だという点が安心です。住宅型有料老人ホームでも、必要なケアを選択して受けることができます。健康型有料老人ホームは、自立の人にとってはとても住み心地がよい施設ですが、数が少ないです。要介護状態になったら退去しなくてはいけないという点がデメリットでしょう。サービス付き高齢者向け住宅は、日常生活において自由度が高いですが、介護度が高い人は入居できない場合もあるので注意が必要です。

自立者向けの居室は高規格!?その充実した設備とは?

広々とした居室で暮らしたいと思う人の中には、高級老人ホームを検討しているという人もいるのではないでしょうか。入居金を億単位で払うこともある高級老人ホームの設備は確かに素晴らしいものです。ただし、自立者でないと入れない施設もあるので、狙っているならば元気なうちに探しましょう。

自立者向けの居室とあって、さすがに居室の設備はバス・キッチンなど充実しています。まるでハイレベルなマンションのような居室で、老人ホームであるということを忘れてしまいそうです。介護が必要になると介護居室などに移り介護が受けられますが、基本的には身の回りのことを自分でできる人が十分楽しんで暮らせるようになっています。

居室以外にも、アクティビティ・食事などに関して特徴がある高級老人ホーム。例えばホテルのようなラウンジ、居室のお風呂とは別にある大浴場、アトリエ、フィットネスクラブ、映画鑑賞や音楽鑑賞ができるシアタールームなどが併設されているところも多数です。クリニックが併設されているところも多く、医療体制も安心です。食事は、各ホーム工夫をこらしており、特別食が豪華であったり料理長がいたりというような充実の内容になっています。普段の食事でも数十種類のメニューから選べるようになっていたり、やわらかめのご飯にしてくれたり、至れり尽くせりだと言えるでしょう。もちろん栄養士が監修したメニューなので体調管理にも食事が一役買ってくれます。

高級老人ホームには、介護付と住宅型があります。そのサービスの内容はやはり施設によって異なりますので、資料請求・見学などを通して調べておくのがよいでしょう。クリニックが母体のところであれば医療面での充実が期待できますし、都会の一等地に建っているようなところであれば外出を積極的にできるということが考えられます。

サービス付き高齢者向け住宅にも高級なホームが続々

高級老人ホームは、本来介護付有料老人ホームか住宅型有料老人ホームが多かったのですが、近ごろはサービス付き高齢者向け住宅にもそうしたホームが続々登場しています。一般的に、サービス付き高齢者向け住宅は「施設」ではなく「住居」という扱いなので、有料老人ホームと比べて住み替えが容易です。また、門限もない場合が多く、外出自由な点も喜ばしいことです。月額費用が安いサービス付き高齢者向け住宅もあるので、比較検討して調べてみましょう。

そもそもサービス付き高齢者向け住宅とは何なのでしょうか。「サービス付き高齢者向け住宅」と名乗るからにはいくつか条件をクリアしなくてはならない点が、普通のアパートやマンションとは違います。例えば、サービス付き高齢者向け住宅の居室の面積は共有スペースがない場合25㎡以上と決められています。バス・キッチン・トイレなどを配しても十分な広さだと思う人が多いですが、中には寝室とリビングを別々にとれるような広い居室のあるところもあります。

また、サービス付き高齢者向け住宅は、毎日の安否確認や生活相談の窓口を設けなくてはならないという決まりがあります。そのために、日中はスタッフが常駐しなくてはなりません。利用者からすると、いつでも相談できるスタッフがいるので普通のアパートやマンションに入るより安心して生活ができます。

サービス付き高齢者向け住宅は、普通のアパートやマンションのように自由度が高く住み替えも容易だというメリットがありますが、介護度が高くなると経済的な理由から特別養護老人ホームや介護付有料老人ホームに住み替えなくてはならない可能性があるというデメリットもあります。メリット・デメリットを考えてサービス付き高齢者向け住宅という選択肢をとらえてみることが必要です。

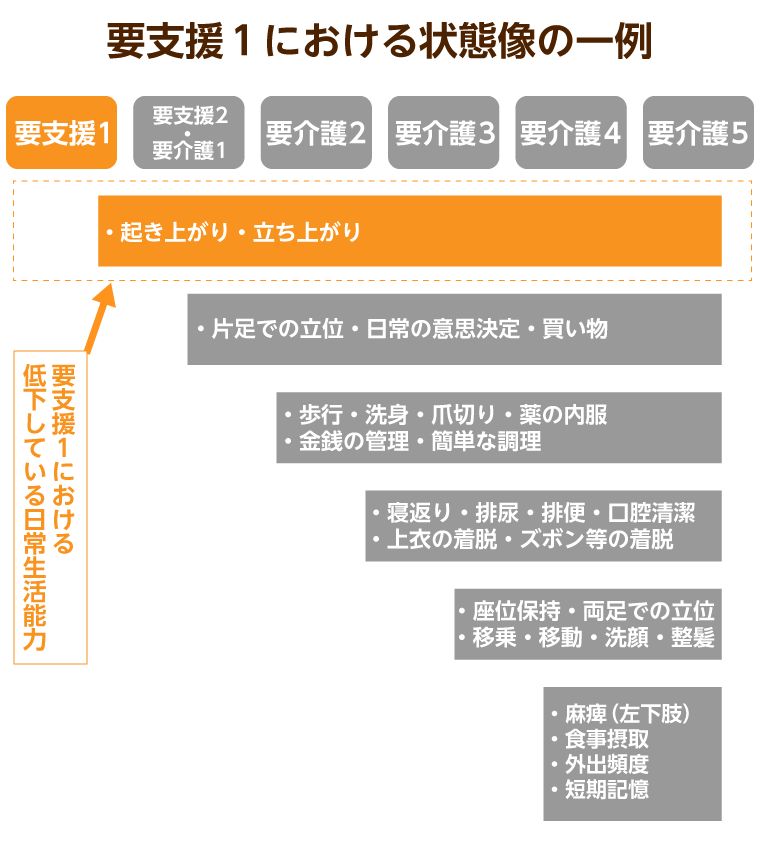

要支援1とは?

要支援1とは、介護保険制度の要介護度の中でも最も軽度な状態です。

食事やトイレ、身支度をはじめ、日常生活の基本的なことは他者の助けを借りなくても一人でこなせます。

しかし、調理や掃除などの家事、服薬といった一部の生活動作については、一人でできない場合があります。

自立・要支援2との違い

日常生活の基本的な動作が自力ででき、身の回りのことも一人で行える状態を「自立」といいます。

一方、「自立」以外の人で介護や介助が必要な場合があります。

中でも、自分一人で日常生活を送ることができるものの、家事や外出など一部で支援が必要な状態が「要支援」です。

要支援2は、要支援1に比べて日常生活での支援を必要とする範囲が広がります。

家事や身の回りのことを行うとき、基本的に見守りや手助けが必要です。また、立ち上がりや歩行時には支えを必要とします。

要支援1で在宅介護はできる?

要支援1の人を家族が自宅で介護することは十分に可能です。

要介護度認定のうち最も軽度な要支援1は、一人暮らしができる状態でもあるため、家族による在宅介護で暮らしているケースはよく見られます。

本人自身の力で生活の多くをこなせる状態なので、日常生活で家族による見守りや手助けが必要な場面はそれほど多くありません。

しかし、家族の介護負担を軽くするためにも、必要に応じてデイサービスや訪問介護などの介護サービスを利用すると良いでしょう。

現在は特に不自由なく自宅で暮らしていても、心身機能の衰えや病気や怪我などをきっかけに、要介護度が高くなる可能性も考えられます。

したがって、要支援1は在宅での介護が十分に可能な状態ですが、「一人の時間帯が長く、体調の急変時が心配」「家族が遠方で暮らしていて、将来が不安」といった声は少なくありません。

安心して暮らすために、老人ホームに入居するのもおすすめです。

要支援1で入居できる老人ホームは?

元気なうちに老人ホームへの入居を早めに考えておきたい場合、要支援1でも老人ホームによっては入居が可能です。

ただし、老人ホームによっては要介護以上の方でないと入居ができない場合もあるため、老人ホームごとに調べる必要があります。

要支援1でも入居ができる老人ホームは、「サ高住」や「ケアハウス」がオススメです。

サ高住

サービス付き高齢者向け住宅、略してサ高住(さこうじゅう)は、民間が運営するシニア向けの賃貸マンションです。

単身の高齢者や夫婦が安心して暮らせる環境が整備されています。

サ高住の大きな特徴は、バリアフリー設計とシニアに配慮したサービスです。

居室にはトイレや浴室、キッチンが用意されていて、移動しやすいように段差がなく手すりを設置しています。

また、廊下の幅も広いので、入居者がゆったり行き交うことが可能です。また、館内にはスタッフが常駐していて、見守りサービスや生活相談を受け付けています。

緊急時対応もしてくれるので、体調の急変時にも安心です。

また、介護や介助が必要な方は、外部の介護事業者と契約しましょう。

介護保険サービスの訪問介護やデイサービスなどを必要に応じて利用できます。

暮らしやすい生活環境とスタッフの行き届いたサポートによって、自宅で暮らしているような感覚で生活が送れます。

サ高住は実際に、自立の方をはじめ要支援や要介護1・2といった比較的要介護度の低い方が多く暮らしている老人ホームです。

ケアハウス

ケアハウスは、家族との同居が難しい高齢者が自治体の助成を受けて利用するのが特徴です。

要支援1で一人暮らしに不安のある高齢者には、「一般型(自立型)」と呼ばれるタイプがおすすめです。

一般型のポイントは、「自立状態であること」「介護が必要になったときは外部の介護事業者と契約して介護サービスが受けられること」の2つです。

主に訪問介護やデイサービスなどの介護保険サービスを利用しながら生活をします。

ケアハウスのメリットは、初期費用が安く抑えられることです。

一般型の場合、保証金として入居時に30万円程度がかかります。また、月額費用の目安は7万〜13万円程度です。なかには、初期費用のないケースもあるなど、初期費用にまとまった金額がかかる民間の有料老人ホームと比較して経済的な負担が軽く済みます。