安い・低価格の施設特集

昨今、介護施設への入居にあたっての金銭的なハードルは確実に低くなっています。入居一時金が0円、月額利用料10万円台のところもたくさんあり、年金収入がメインとなる高齢者にとっては嬉しい流れですね。

「施設に入居するならできるだけ長く、落ち着いて暮らしたい」、そんな方にとって、月額利用料の低価格・安い施設は理想的と言えるでしょう。

特養には待機者の列…。特養以外の老人ホームが選ばれる3つの理由

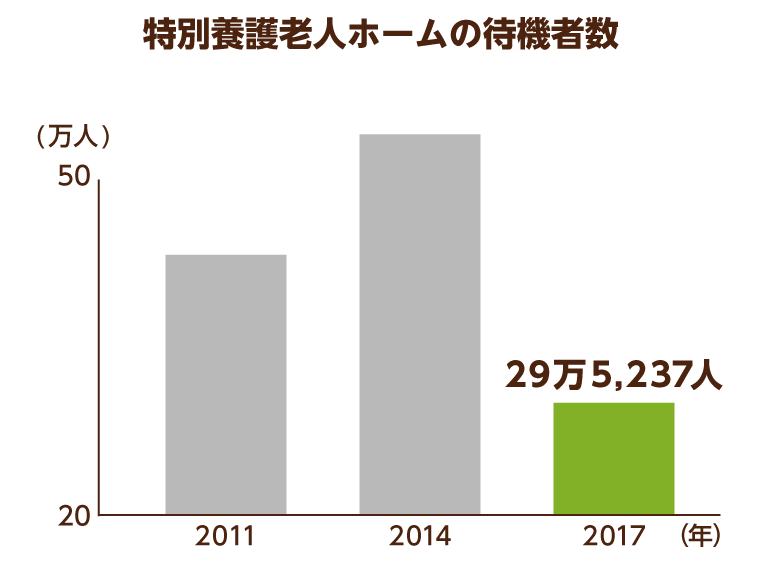

現在、特別養護老人ホームには原則的に要介護3以上の高齢者でなければ入居できません。入居希望者が多いため、入居申し込み後に長期間待ち続けるケースが多々発生しています。特養は入居費用が安く終身利用できることが魅力ですが、それゆえ需要に比例して待機が多く、すぐに入居できない点がデメリットになっています。

ところが、昨今の老人ホームは低価格化の波に乗って入居一時金や月額利用料が安めに設定されており、入居しやすくなっています。年金で月額利用料が支払える老人ホームも多く存在しています。

そして入居までの期間が比較的短いことも、特養以外が人気となっている理由。入居条件を満たしていれば、空室状況次第で2週間程度での入居も可能です。特養のように2年、3年と長い待ち時間を必要とせず、入居に時間がかからないのは大きなメリットと言えるでしょう。

また、老人ホームの施設数は特養と比べて多めなので、条件に合う施設を選べるのも嬉しいところ。自分の生活スタイルや心身の状況などを鑑み、より”自分自身にフィットした”施設を探すことができますね。

長い待ち時間を必要とする特養以外の老人ホームを選ぶ理由は「低価格」「即入居可」「施設数の多さ(選択肢の広さ)」の3つ。なお、老人ホームの入居方法や入居条件については各施設により差がありますので、事前の確認が必要です。

年金生活でも入居可能な老人ホームは必ず見つかる!

「年金だけで老人ホームの月額利用料が支払えるかしら」という漠然とした不安をお持ちの方も多くいると思います。ではこの疑問に対して、現実はどうでしょうか?

厚生労働省の「2016年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、2016年度の厚生年金の月額平均受給額は約14万6千円、国民年金の平均受給額は約5万5千円となっています。「思ったほど受給額が多くない」「国民年金だけでは生活できない」そんな印象を抱いてしまう方も多いようです。

厚生年金の平均受給額が年々減少しているのも気になるところ。国の借金は毎年膨らんでおり、社会保障費の削減を検討する向きもあることから、年金受給額が減る可能性もゼロではないと言われています。そのため「限られた年金の範囲で入居できる老人ホーム」を探すことが、経済的な不安を軽減する現実的な方法となるでしょう。

| 厚生年金 | 国民年金 | |

|---|---|---|

| 2012年度 | 14万8,422円 | 5万4,783円 |

| 2013年度 | 14万5,596円 | 5万4,544円 |

| 2014年度 | 14万4,886円 | 5万4,414円 |

| 2015年度 | 14万5,305円 | 5万5,157円 |

| 2016年度 | 14万5,951円 | 5万5,373円 |

費用面を考えると「やはり特養」という選択肢も出てきますが、希望者が多いことから即入居はかなり難しい状況。その反面、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の方が入居時期や入居条件が緩やかで、入居しやすいのは事実。中には生活保護受給者が入居相談できる施設もあり、決して入居できないわけではありません。

以下では、特に人気となっているケアハウスについて、その詳細をみていくことにしましょう。

「安い」介護施設の代名詞、ケアハウスにはどんな特徴があるのか

ケアハウスは地方自治体が運営する老人ホーム。自治体の助成があるため、入居の費用や月額利用料が安いという魅力があります。

入居対象は「経済的に介護付有料老人ホームなどに入居できない」という高齢者が主となります。入居には条件がありますが、その内容は地域包括支援センターのケアマネージャーなどに詳しく教えてもらうことができます。

施設には居間や食堂などの共同エリアがあり、自室としての個室も完備。ケアハウスによっては夫婦部屋もあるので夫婦での入居も可能です。

また、入居後は安否確認や緊急対応などのサポートが受けられ、介護型のケアハウスであれば介護度が上がっても退去が必要なくなることもポイントです。

ケアハウスにはいくつかの種類がある

ケアハウスは「軽費老人ホームA型・B型」「軽費老人ホームC型(ケアハウス一般型・介護型)」に分けられます。どのケアハウスもサポートを受けながら暮らせる共同生活施設。個室に加えて夫婦部屋もあるため、夫婦で入居できるのも大きなポイントでしょう。

また、浴室や食堂、居間など、居室以外はすべて共同で使用します。スタッフが常駐しており、洗濯などの簡単な生活サポートが受けられるのも魅力です。

特に「軽費老人ホームC型」とも呼ばれているケアハウスには「一般型」と「介護型」があり、どちらも食事の提供、緊急時対応や見守りサービスなどが受けられます。さらに、「介護型」では生活サポートにくわえ、介護サービスや通院の介助、安否確認などのサービスがあるのもポイントです。

都市型軽費老人ホームとは?

東京都心部などでは、徐々に高齢者が増加しています。しかし、都市部は介護施設の料金が高く、施設へ入居できない高齢者が増えているのも事実です。そこで近年ではこの状況に対応するべく、地域を限定した「都市型軽費老人ホーム」という種類の施設が増えています。

一般的なケアハウスと大きく違うのは、居室の面積と職員の配置基準が緩和されていること。都市型軽費老人ホームの方が部屋が狭く、また定員数も20人以下と決まっています。

さらに、都市型軽費老人ホームは入居一時金が不要です。収入認定などによる減免後は、人にもよりますが、本人負担額が10万円から12万円程度。都市部としてはかなり安めです。

ケアハウスの料金・費用の概要と目安

ケアハウスの料金はタイプによって違います。軽費老人ホームA型には食事がつく一方で介護サービスはなく、月額利用料は6~17万円ほど。軽費老人ホームB型には食事と介護サービスはなく、生活サポートのみで月額利用料が3~4万円と安く抑えられます。

要介護の方も入居できるケアハウス一般型は食事がつくことから6~17万円ほどの利用料。介護型のケアハウスは介護サービスが含まれるため、月額利用料は6~20万円と高めですが、介護付有料老人ホームに比べると低価格で介護サポートが受けられるのは魅力的です。

この基本料金に加えておむつ代やおやつ代などが加算されますので、一人ひとり総費用は違いますが、概ね他の介護施設より安価で抑えることができるでしょう。

ケアハウスへの入居条件

軽費老人ホームA型・B型は自立型なので、介護が必要な高齢者は入居ができません。またA型は食事提供がありますが、B型はありません。そのため後者は「自炊ができる」というのが入居条件となります。

一般型は、介護が不要な人や軽度の人(要介護2まで)が入居可能。年齢は60歳以上の高齢者または夫婦のどちらか一方が60歳以上であることが条件です。

また、介護型のケアハウスの入居条件は要介護度1以上で65歳以上。介護が必要な人も入居できますが、収入や「近親者のサポートが難しい」といった諸々の条件がありますので、ケアマネージャーなどに詳細を聞いてみると良いでしょう。

月額費用は入居者の介護状況で変わる

介護型と違い、一般型のケアハウスには介護士が常駐していませんので、訪問介護などの外部サービスを受けながら生活することになります。その分、費用もかかるため、最終的な額は少々高めになるかも知れません。

また、介護型のケアハウスは月額利用料として居住費や食費、日用品費などに加え、介護サービス費を負担。介護度が重い人はおむつ代などが加算されるなど、介護度によって月額利用料が変わっていくわけです。

収入によっては費用が減額される場合もある

ケアハウスは、低所得者が優遇されるシステムです。本人あるいは扶養義務のある家族の年収などを考慮し、料金が減額されます。東京都にあるケアハウスの例をあげると、収入が年間150万円以下という入居者の場合で減額措置の適用となり、費用は毎月7万円ほどになります。

しかし、収入が年間310万円を超えると、費用は毎月15万円超となる場合もあるなど、収入によって大きく変動します。地域包括支援センターなどのケアマネージャーに確認することで大まかに計算してもらえるので、入居時にどれくらいのお金が必要かを事前に計算しておくと良いでしょう。

ケアハウスが低価格である理由

一般的な有料老人ホームは民間企業が運営しているのに対し、ケアハウスは自治体や社会福祉法人といった公的機関が運営しています。

そのため、自治体からの助成によって入居者の費用が抑えられることに加え、国や市町村から助成される場合もあります。低収入の人には減額措置も適用されるため、毎月の費用がさらに安くなる可能性もあるようです。

また、高額介護サービス費による料金の補助が受けられる人もいます。介護サービスの自己負担額の上限を超えた場合、超えた分を払い戻してもらえるため、世帯によっては還付金の分、費用が安くなります。

自治体からの補助金が出る

地方自治体や社会福祉法人が運営するケアハウスは「軽費老人ホーム」とも呼ばれており、その名の通り費用が安いという何よりの特徴を持っています。上述した通り、自治体からの補助金のおかげで毎月の費用が安く押さえられるのです。

補助金には高額介護サービス費の還付金や、施設での生活サポートの提供に必要な費用(職員の給料など)の補助金が含まれます。そのため、ケアハウスは一般の介護施設よりも費用が安いのです。

高額介護サービス費による補助を受けることも可能

「高額介護サービス費」は、支払った介護サービスの利用料が自己負担額の上限を上回った際に、介護保険から上回った分を払い戻す制度です。

上限額は収入などによって違います。例えば世帯全員が住民税非課税で、さらに本人が老齢福祉年金の受給者の場合は、世帯の上限額が2万4,600円、個人の上限額が1万5,000円です。

ケアハウスは大きな家にみんなで住んでいるようなイメージ。「一人では寂しいから、みんなでご飯を食べられて嬉しい」といった感想もあり、一般の介護施設に入れない高齢者の拠り所となっているようです。

がん・末期がんでも対応が可能な施設特集

末期がんでの老人ホームの入居は、“継続”がカギ

日本人の死因において1位となっているのが、がん。年間で30万人以上の人ががんで亡くなっているとも言われています。がんは、0からⅣまでの5つのステージにわけられ、ステージⅣの中でも「病巣が全身に転移し、積極的な治療方法がほとんどない状態」を末期がんと呼びます。「がん・末期がん=病院・自宅」という話はひと昔前のこと。がん・末期がんになることも想定した場合、このページでご紹介しているような末期がん患者の受け入れも行っている、手厚い医療ケアが整っている介護施設への入居を検討してみるのも一案ですよ。

がん・末期癌の方が入居できる老人ホームは?

介護を必要とし、介護施設への入居を検討もしくは入居している際に末期ガンとなったとき、そのまま自宅で暮らすか、病院で最期を過ごすのか、介護施設へ入所させるかは家族・ご本人ともにさまざまな想いや願いがありますよね。

ここでは、自宅での療養が難しくなった場合に、老人ホームなどの介護施設で末期ガンの方が過ごせるかどうかについて解説してみましょう。

一般的に、末期ガンの方が老人ホームなどの介護施設に入居しようと思ったとき、その施設がターミナルケアへの対応が可能かどうか、ガン治療や緩和のためのケアができるかどうかが大きなポイントとなります。末期ガンの場合、治療を行っていたとしても痛みを感じることが多く、恐怖心や孤独感を感じています。

老人ホームでこうした痛み、不安感、さらには家族の心にも寄り添ってくれるかどうかは本人の幸せな最期のためにも非常に重要です。そのため、入居先を検討する際には、疼痛管理や万が一の容体急変時の緊急対応体制、看護師によるケアが受けられるかどうかは当然末期ガンの方が老人ホームに入居する際には確認する必要があります。

すでに何らかの介護施設に入所している方の場合、その施設がターミナルケア対応や医療対応をしていなければ新たに入居先を探す必要があります。こうした場合、病院経営の老人ホームは医師の往診やクリニック併設などにより確かな医療ケアが受けられることが多く安心です。また、「ターミナルケア」「看取りケア」「終末期ケア」に対応している老人ホームも近年増えつつあり、最期の日々を穏やかに過ごしたいという入居者や家族の希望に合わせた緩和ケアを介護・看護・医療の連携のもと行っているところも多くあります。

末期ガンの方に対するケアの実績があるかどうかを入居時に確認したり、どのような医療体制を整えているかを確認するとともに、末期ガンからくる痛みへの疼痛管理の方法としてどのようなものを採用しているかも確認してみるといいでしょう。

末期ガン患者が入居可能な施設の場合、家族もできるだけ近くにいられるように、との配慮から家族向けの宿泊ルームを用意しているところや、居室内で家族が寝泊まりできるよう配慮された施設もあります。どのような過ごし方が末期ガンとなった本人にとって一番いいのかを考え、老人ホーム探しをしてみましょう。

がんとは?

ほどんどの方が耳にしたことのある病気、がん(癌)は細胞内のDNAに傷がつき、細胞分裂をする際に突然変異することで発症する病気です。無秩序に増殖し、正常な細胞や体内組織を破壊するがん細胞は、発症しが場所だけでなく、転移していくのが特徴です。

国立がん研究センターが公表している「がん登録・統計」では2014年にがんで亡くなった方の数は約37万人。男性の4人に1人、女性の6人に1人ががんで命を落としています。部位別では、男性の場合、がん死亡の25パーセントが肺がんと最も多く、次いで胃がん、大腸がんと続いています。また、女性の場合は大腸がんが最も多く、続いて肺がん、胃がん、膵臓がんとなっています。

1981年以来、日本人の死因でもっとも多いとされるがん(癌)は発症部位や発見時の進行度合い、年齢などにより生存率が異なります。男女別に5年相対生存率の高い部位と低い部位を見てみると、男性の場合5年後の生存率が高いのは前立腺や皮膚、甲状腺、腎・尿路などが挙げられます。一方、5年相対生存率が低い部位は食堂や肝臓、脳・注水神経、肺、膵臓などとなっています。また、女性の場合子宮体部や皮膚、乳房、甲状腺、子宮頸部直腸などのがん(癌)は比較的5年相対生存率が高いのに対し、脳や中枢神経系、膵臓、多発性骨髄腫などでは5年相対生存率は40%未満と低い値を示しています。

がん(癌)は体内のさまざまな場所で発生するため、進行の仕方や症状の出方、さらには治療方法や薬なども異なりますが、男女それぞれに特有の癌があることも知られています。

症状としては多くのがん(癌)に共通するのがしこりや、血尿・血便・吐血などの出血、体重減少が挙げられますが、部位によっては自覚症状が少なく、気づいたときにはかなり進行してしまっていることも決して珍しいことではありません。

がんが体内で発生した部位から他の部位に転移し、広がった状態は末期がんと呼ばれ、例えば骨に転移した場合には高カルシウム結晶や骨折しやすくなる、脱水症状になりやすくなるなどの症状が見られます。また、肺に転移した場合には、血痰、息切れ、呼吸困難などが見られますが、転移性肺がんになった場合であっても自覚症状がないことが多いと言われています。また、運動障害や知覚障害、認知障害、言語障害、視力障害などが見られるのが脳へ転移した場合の特徴的な症状です。また、肝臓に転移した場合には右側の腹痛、みぞおちの痛み、体重減少、腹水などが見られることもあります。

万が一、がんと診断された際には、「手術療法」「抗がん剤による化学療法」「放射線治療法」のいずれか、もしくは組み合わせての治療が行われます。

がんは治療方針を決めるにあたってがんの進行度を正確に見極めるための診断が行われ、早期の段階であるステージ0から末期がんと呼ばれるステージⅣまでの5段階に分けられます。5年生存率は、ステージが上がるほどに下がります。例えば大腸がんのケースではステージ0の段階での5年生存率は91.6パーセントであるのに対し、ステージⅣの場合には18.8パーセントとなってしまうのです。

転移する前に早期発見することができれば、治療により生存率が上がるため、市区町村が主体となったがん検診(胃・大腸・肺・乳がん)などが行われていますから、定期的に検診を受けることはとても大切です。近年の医療の発達により、がんと診断されたとしても回復される方ももちろんいらっしゃいます。ステージごとに医師と良く相談しながら治療を行うことは何よりも大切と言えるでしょう。

回復が見込めず、積極的な治療を望まない場合には、穏やかに最期のときを迎えられるような緩和ケアを行える病院や介護施設、もしくは自宅で過ごすための準備をしていくこととなります。

ホスピスと終末期対応可能な老人ホームとの違いは?

終末期のケアを行う場所としてホスピスと終末期ケアの対応可能な老人ホームなどがありますが、具体的にはホスピスと終末期対応可能な老人ホームとは、いったい何が違うのでしょうか?ホスピスとはどんなどころなのかを知りしながら、老人ホームとの違いを考えてみましょう。

一般的にホスピスとは、緩和ケアや終末期ケアを行うための施設を指します。ターミナルケアとは体が衰弱し、死期が迫っている方に対して痛みや苦しみを和らげるためのケアで、残された人生のQOL(=生活の質)を高めることが目的で行われます。また、緩和ケアとは末期がんなどにより肉体的にも精神的にも苦しみを感じている患者さんとその家族に対して、肉体的な痛み、精神的な辛さなどを見極め、医療や看護・介護によりケアすることで生活の質を高めていくことを指します。

ホスピスは、こうした緩和ケア・終末期ケアを行うための施設で、病院内の病棟や一部フロアに設けられている場合や、病院と同じ敷地内に独立型ホスピスとして設けられていることが多いです。また、まだまだ日本では少ないですが、緩和ケアを専門とする施設として独立している施設もあります。病院内に設けられていることの多い緩和ケア病床(病棟)も役割は同じですが、緩和ケア病床(病棟)は構成大人の認可のもと、「末期悪性腫瘍患者の終末医療」を行う病床(病棟)であるという点が大きな違いです。

近年、自宅で最期の時を迎えたいという方のニーズに応えるために、医師・看護師、そして介護スタッフが訪問診療や看護・介護を通じて死を迎えるまでのケアを行う在宅ホスピスという形態も徐々にではありますが普及しつつあります。こうした在宅ホスピスでは、介護は介護保険、訪問看護は介護保険もしくは医療保険、訪問診療は医療保険を利用する形となります。一方でホスピス緩和ケア病棟は医療機関となりますので、国民健康保険など医療保険の適用対象となります。

ホスピスでは医師、看護師、薬剤師、作業療法士などの専門スタッフに加えて医療ソーシャルワーカーや介護スタッフが在籍し、病気を治すのではなく、病気による苦しみを和らげることを目的に、チームで患者さんの穏やかな生活を支えます。

同じように終末期ケアが受けられるのが看取りや終末期ケア(ターミナルケア)に対応している民間の有料老人ホームやグループホームなどの介護施設です。最近ではサービス付き高齢者向け住宅や住宅型有料老人ホームでも終末期対応可能な体制を整えているところが多く見られますが、最も多いのが介護付き有料老人ホームです。介護付き有料老人ホームは、あくまでも介護施設であることから、介護保険の適用が主となります。

このように、ホスピスと終末期対応可能な老人ホームとの大きな違いはホスピスがより医療に近いのに対し、終末期対応可能な老人ホームはあくまでも介護施設として終末期ケアを行っているという点です。

どちらがいいとは一概には言えませんから、病状や必要なターミナルケアの内容、各施設ごとの対応可能な医療・看護ケアをしっかりと把握し、医師や医療ソーシャルワーカーなど専門家の意見を聞きながら、入居(入院)する本人や家族の意思ができる限り反映できる場所を探していきましょう。

末期がん患者でも入れる老人ホームとは

末期がんになり、病院以外での生活を希望した際に選択肢として考えられるのが自宅、もしくは末期がんでも入居できる介護施設です。

近年、末期がんの方でも入居できる民間の有料老人ホームは、徐々に増えつつありますが、末期がんと診断された場合には老人ホームの選択肢も狭くなります。

末期がん患者の方の場合、病気からくる痛みを緩和するための痛み止めの注射や麻薬などの使用が必要となる場合が多くあります。こうした医療行為は、介護スタッフは行うことができませんから、緩和のための看護・医療ケアを受けるためには看護師が常時いる老人ホームや、病院から医師が診察に来てくれる老人ホームが望ましいと言えます。また、積極的な治療をしないのであれば特別養護老人ホームへの入居ももちろん検討できますが、特別養護老人ホームは待機者数も多いため、希望してもすぐに入れないケースがある点は注意が必要です。

末期がん患者の方が入居できる老人ホームの条件としては、「医療との連携がしっかりしている」「看護師がいる/訪問看護が受けられる」「施設としてターミナルケアや緩和ケアに取り組んでいる」ことが必要です。

看護師が24時間常駐していたり、病院が運営しているなど老人ホームであれば、万が一症状が急変した場合にも医師の適切な管理のもとで処置が行われることが期待できますので、患者さん本人としても、家族としても安心できるといえるでしょう。病院経営の有料老人ホームでは、外来としての通院や往診なども受けられることが多いですから、各施設の医療対応の具体的な内容についても確認してみましょう。

数ある病気の中でも、がんの治療はチーム医療といわれ、患者さんが望む人生を歩むために医師や看護師、介護スタッフ、そしてときには医療ソーシャルワーカーなどが生活の様々なシーンでのサポートにあたります。緩和ケアやターミナルケアは、患者本人だけでなく、家族の精神的なサポートも含まれていると考えられています。末期がんでも入れ、患者さん本人が望む生活を送れる環境が整っている老人ホームを探す際には、家族とのコミュニケーションがどれだけ取れるのか、チームケアの体制などがしっかりしているかなどを確認することが、患者である本人にとっても家族にとっても大切なこととなってくるといえるでしょう。