24時間看護の施設特集

常に看護師に見守られている安心感

そもそも介護施設への入居を考えている方には、健康面に不安を抱いている方も多いでしょう。とはいえ、なにも病院が併設されているほどでも…という方にお薦めなのが、ここでご紹介する24時間看護サービスを実施している施設。看護師と触れ合う時間が多くなることで利用者一人ひとりの精神的な変化も素早く知ることができ、また医師との連絡もスムーズで、“もしも”の時の対応という面でも安心です。常駐している看護師による適切な投薬や医療器具のチェックなどの看護サービスは、きっと大きな安心感をもたらすはずです。

医療依存度の高い高齢者向けの老人ホーム

持病などによる各種疾病により看護ケアや医療ケアなどを必要とする医療依存度の高い方にとって、看護師の常駐する施設というのは安心感のある環境です。

特に、夜間も看護ケアを必要とする方や、急変など緊急時の対応への備えを考えたとき、常に看護師が常駐する24時間看護師常駐型の施設は夜間の対応への充実が期待されます。

看護師が24時間常駐する施設の多くが、医療依存度の高い方を受け入れられる体制を整えている場合が多く、たん吸引やインスリン対応、IVH(中心静脈栄養)、鼻腔栄養などの受け入れを行っている施設も少なくありません。

ただ、一方で夜間の急変時などの対応をスムーズに行うために看護師を夜間も常勤させているケースもあり、事前に確認が必要。

一般的に、介護スタッフだけを常駐させている施設と比べて、看護師が24時間常駐する施設は月額利用料など料金プランが高い傾向にありますので、予算と合わせて条件に合っているかどうかを判断しましょう。

また、看護師24時間常駐により、介護保険サービス外のサービスを提供している介護付有料老人ホーム、介護保険サービスは基本サービスに加えて別途契約が必要な場合もあります。ご入居先を検討する際には、必要な医療措置に対応する場合のサービス料が総額いくらになるのかは、施設側にきちんと確認することが大切です。

たん吸引、鼻腔栄養、気管切開の方は24時間看護の施設が理想的

24時間看護師が常駐する施設は、たん吸引や気管切開などの常時看護ケアが必要な方にとって安心の環境です。

介護職員は、利用者の方に対して行える医療行為が限られているため、看護ケアや医療ケアを必要とする方の場合、常時看護をしてもらうためにも看護師が24時間常駐することは特に大切な条件です。

看護師が24時間常駐する施設で行う医療ケアとして代表的な例としては、以下の通りです。

| たん吸引・気管切開 | 数時間おきに必要な看護ケアを行う |

|---|---|

| 胃ろう・鼻腔栄養・IVH(中心静脈栄養)など | 入居者の体調に合わせた時間で対応を行う |

| インスリン注射 | 入居者に必要な回数や時間に応じて注射を行う |

| 導尿カテーテル | 看護師が24時間いることで適切なタイミングで行うことができる |

| 看取り・ターミナル | 夜間や早朝などの急変時に対応できるため、安心につながる |

24時間看護の施設は費用相場も少し高額に

介護付有料老人ホームでは、法律により入居する要介護者3人に対して、介護職員を1人以上の配置が定められていると同時に、看護職員も利用者30人未満の場合には1人以上配置することが義務づけられています。

とはいえ、制度上、看護師は日中常勤でもよく、必ずしも夜間は常駐していない点、30人未満に対して看護師1人という点において、夜間の看護ケアを必要とされる方にとっては少々心許ない体制といえるのも確かです。

こうした中で、公益社団法人全国有料老人ホーム協会が公表している平成25年度の「有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅に関する実態調査研究」では、全国にある介護付有料老人ホームのうち、看護師が24時間常駐していると回答している施設は全体の約20パーセントとなっています。なお、夜間も看護師を配置し、夜間看護体制加算を取得している介護付有料老人ホームは全体の63.3パーセントと報告されています。

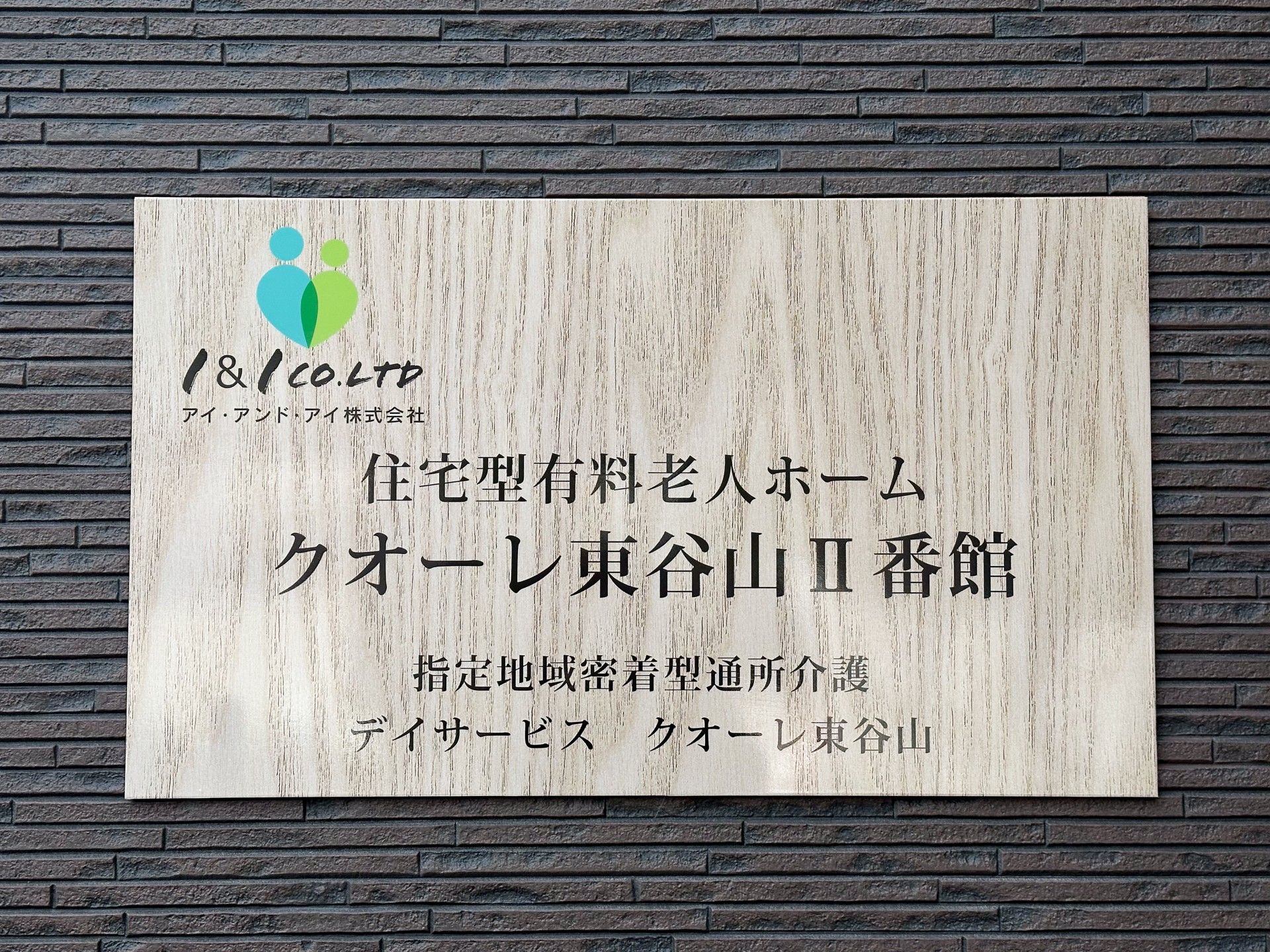

また、住宅型有料老人ホームで24時間の看護体制を整えている施設は全体の約6.5パーセントとそれほど多くありません。

看護師を24時間配置しているホームは、そのほとんどが都市部に集中している点も大きな特徴の一つです。

看護師が24時間配置されていホーム数が平成24年4月時点で最も多かったのが東京都で80か所、次いで神奈川県の47か所となっています。さらに、大阪、兵庫、埼玉、千葉、愛知などが次いで多い傾向にあり、地域差があるようです。

安心の看護体制を整えている、という点ではメリットの大きい24時間看護対応施設ですが、費用相場は高めの傾向にある点は注意が必要です。

平成24年4月時点で介護サービス情報の公表システム上のデータを見てみると、24時間看護師を配置している老人ホームの45パーセント、半数近くが入居一時金1,000万円以上と高額ホームである実態が浮かび上がっています。

月額費用も同様に高い傾向にあり、全国の介護付き有料老人ホームの月額費用平均が14万7,000円だったのに対し、看護師が24時間常駐するホームの約半数が月額費用を21万円以上に設置。実に7万円程度もしくはそれ以上の差が毎月発生していることとなります。

入居先選びで費用面を重視される方は、あえて看護師を24時間配置せず、オンコール体制を採用するなどの対応で費用を抑えている施設を探してみるのもいいかもしれません。

老人ホームの看護師はどんな仕事をしてくれる?

看護師が常勤する有料老人ホームなどの入居型施設は、看護体制の充実や、医療対応の幅広さなどメリットが大きいもの。皆さんの中にも、看護師常駐、24時間看護師常駐などをこだわり条件として施設探しをしている方も多いかもしれません。

それでは、実際に有料老人ホームに勤務している看護師さんがどのような仕事をしているかを知っていますでしょうか?。

病院とは違い、有料老人ホームで働く看護師さんのお仕事は、医療行為よりも入居されている方の「健康管理」が中心となります。

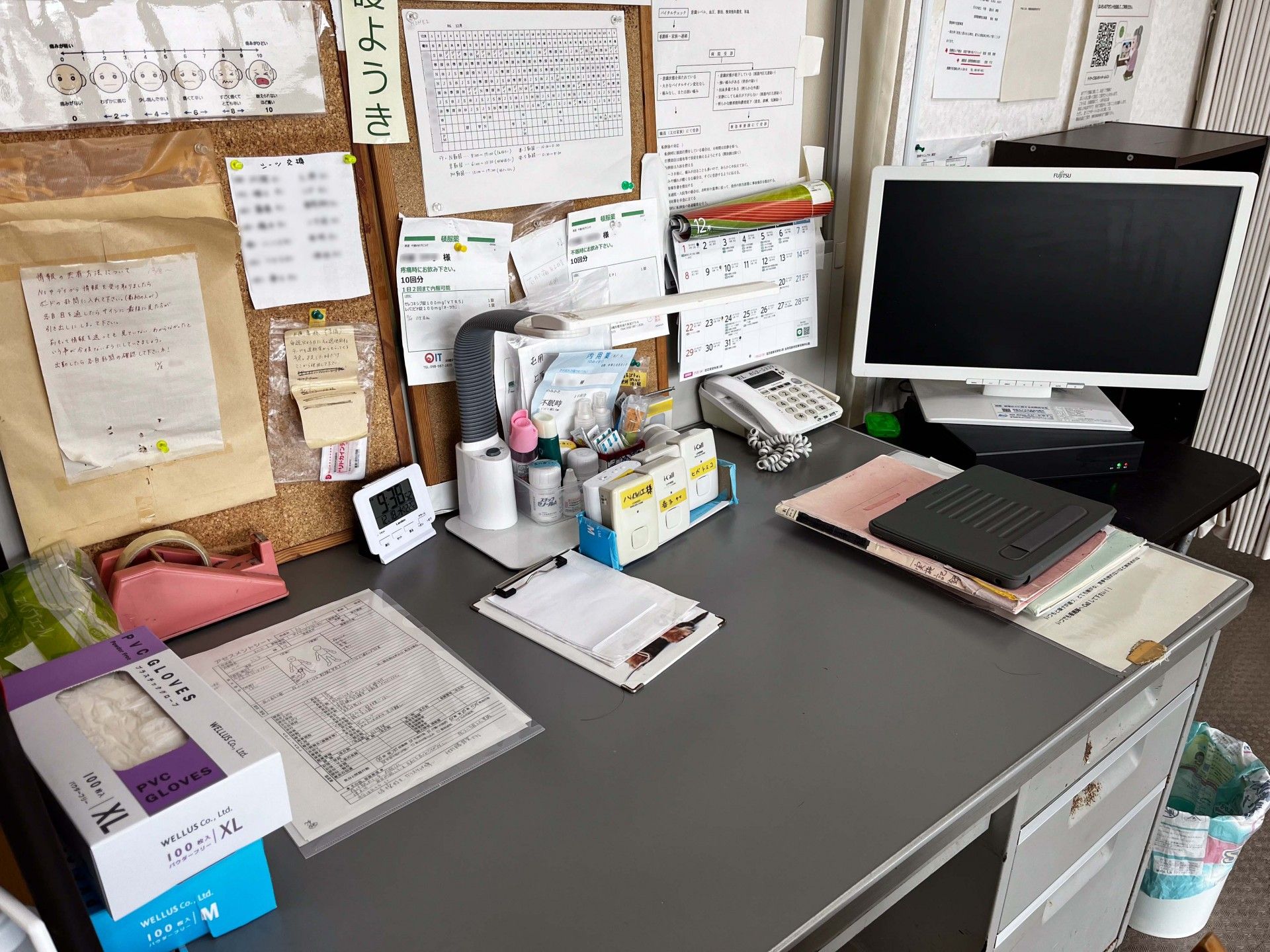

朝のバイタルチェックから始まり、服薬支援、入浴前の体調チェックなど入居されている方の生活に合わせて健康管理を行う看護師は、入居者の気持ちの安心という面でも大きな役割を担っています。

また、施設には医師がいない場合が多いため、急変時の対応や体調不良時の判断などを行うのも、看護師の大切な仕事です。

日中常勤する看護師の1日の仕事の流れを見てみると、「入居者の体調などに関する引き継ぎ」からはじまり「バイタルチェック」「経管栄養介助」「服薬支援」「褥瘡処理」などを午前中に行います。

また、お昼には「食事介助」や「口腔ケア」を。午後には午前中と同様に服薬支援や経管栄養介助などを行いながら、夜勤スタッフへの申し送りのための書類作成などを行っています。

入居者の方の体調をサポートする要として働く看護師は、入居される方にとっても、気軽に不調などを相談できる頼もしい存在です。

夜勤にて夜も看護師が常駐している施設では、夜間はお休み前の服薬支援や夜間の体調不良対応、医療的なケアなどが受けられます。施設によっては、夜間は看護師がオンコール体制となっているところもありますので、必要な医療ケアを施設側に伝えて、対応可能かどうかをチェックすることが大切です。

脳血管性認知症でも対応が可能な施設特集

脳血管性認知症の介護は再発予防と対症療法がカギ

脳の血管障害や、脳梗塞、脳出血が原因で脳の一部の部分に限定して障害が起こる脳血管性認知症は、障害が起こった場所によって症状が異なります。再発予防のためにも高血圧や糖尿病、心疾患などに充分注意した生活が必要であるとともに、病変部の治療やリハビリ指導によって症状の改善につながることも少なくありません。その点でも、介護施設での適切なケアや体調管理のもと生活することは、脳血管性認知症患者にとっておすすめと言えます。

脳血管性認知症の方の老人ホーム選びについて

脳血管性認知症は、脳梗塞や脳出血が原因で発症する認知症です。アルツハイマー型認知症のつぎに患者数が多いとされています。

脳梗塞や脳出血が起きると必ず脳血管性認知症になるわけではなく、障害をうけたエリアが小さいと、認知症を発症しないこともあります。脳卒中の後遺症として100%、認知症になるわけではありません。ただ大きな障害を受けると、後遺症が残る可能性が高くなります。そのため意識不明になるほど大きな脳卒中が起きたあとに、脳血管性認知症になる可能性はかなり高いと言えるのです。この病気は女性よりも男性の方が発症しやすいと言われており60歳をすぎたあたりから患者数が増えることから、60歳以上の男性はとくに注意すべきです。

脳血管性認知症を発症すると、障害が起きた部位によってさまざまな症状ができます。ただアルツハイマー型認知症とは違い、認知機能全般が低下するよりも「計算能力や理解力はあるが、急に泣きはじめたり喜んだりと、感情の起伏が激しい」「感情は安定しているが実行力が低下している」というように、特定の症状だけがあらわれる「まだら認知症」になりやすい傾向です。脳血管性認知症の患者が老人ホームに入所する際は、施設が「脳血管性認知症患者の受け入れ可能」であるかどうか、そしてすでに患者の受け入れ実績があり、介護・看護スタッフに認知症の知識が十分あるかどうか、トラブルが起きたときにすぐに対応できるかどうかを入所前にしっかり確認しましょう。

ただ、患者本人の症状によっては(暴力や暴言、徘徊)入居を断られる可能性もあります。

脳血管性認知症とは?その原因、症状について

人間の脳内には脳神経細胞が1,000億個以上あると言われています。脳神経細胞は軸索とよばれる電線のようなものを伸ばし、巨大な脳神経細胞のネットワークを形成しています。脳神経細胞に電気信号や化学信号が加わることで、言葉や物事を理解し、思考を言葉や文章で表現し、体を動かして日常生活をおくることができるのです。

ところが脳梗塞や脳出血が起きると、大事な脳神経細胞に酸素や栄養を送ることができなくなります。脳梗塞は脳の動脈がつまる病気です。血管のつまり方によって「脳血栓」「脳塞栓」の2種類にわけられます。動脈硬化などで血管自体が細くなっている部分に、少しずつ血の塊がたまっていくことで血流が完全にふさがれる状態を「脳血栓」とよびます。「脳塞栓」は主に心臓などでうまれた血栓が血流にのり脳へと流れ、脳の動脈をつまらせる状態をいいます。

脳出血は出血がおきる場所により「脳内出血」や「くも膜下出血」などに大別されています。この脳出血は60歳以上の高齢者に多くみられます。脳内の血管が破れて出血する病気で、原因は加齢、高血圧、動脈硬化、脂質異常症と言われています。生活習慣病が脳出血や脳梗塞と関連しているのです。

このような脳血管の病気になると、血管が損傷することで大事な脳神経細胞に酸素や栄養分を供給することができなくなり、脳神経細胞は死滅していきます。脳神経細胞がダメージを受けた部分により、さまざまな認知症の症状があらわれます。「記憶力にはあまり問題がないが、判断力に異常がみられる」「抑うつ症状やせん妄がみられるが、記憶力には問題がない」など、ある特定の症状だけがあらわれ、それ以外の面には大きな問題がない、というケース(まだら認知症)も見られます。

この脳血管性認知症の割合を見てみると、アルツハイマー型認知症の55%についで脳血管性認知症が19%と、脳血管性認知症はアルツハイマー型認知症のつぎに多いタイプとなっています。ただし、なかにはアルツハイマー型認知症と脳血管性認知症の混合型の患者もいるため、2つの病気の症状が同時にでる場合も。医師の診察を受け、医師の指示のもとで治療をおこないましょう。患者本人や家族が勝手に病気を判断しないことです。

| アルツハイマー認知症(55%) | |

| レビー小体型認知症(18%) | |

| 脳血管性認知症(19%) | |

| その他の認知症(8%) |

脳血管性認知症の場合、比較的多くみられる症状としては、感情失禁やせん妄、抑うつ症状や、神経障害(嚥下障害、運動障害、尿失禁、便失禁)などがあげられます。先ほどもご説明しましたように、特定の症状が出るのも血管性認知症の特徴です。脳梗塞や脳出血をおこすとさらに症状が悪化するため、できるだけ脳血管の病気を再発させないために食事の内容を見直し、喫煙や過度の飲酒を避けるようにしましょう。ストレスや運動不足もリスクファクターとなるため、適度な運動やストレスの少ない暮らしを心がけましょう。

脳血管性認知症の方の老人ホームの受入れについて

脳血管性認知症の患者の受け入れが可能な老人ホームでは、認知症に関する知識をもった介護・看護スタッフがきちんと対応するため安心できますが、認知症患者の介護経験のない施設では、介護や看護のノウハウがないため断られるケースも。できるだけ脳血管性認知症患者の受け入れが可能な施設を選んで、入所できるかどうかの問いあわせをおこないましょう。施設を探す方法としては担当のケアマネージャーに探してもらう、ネットの老人ホーム情報を探して直接問い合わせる、などの方法があります。

脳血管型認知症の初期には、患者本人に病識があることが多く「これはおかしい」「なぜ以前できたことができないのだろう」と気持ちが落ちこむことも。「なぜできないのですか?」「もっとしっかりしてください」と叱ることで本人のプライドを傷つけ、さらに落ち込ませることになります。このような言動をする介護施設ではいけません。入所後の対応なども考え、介護・看護スタッフが認知症患者の気持ちやプライドを尊重してくれる老人ホームを選びましょう。脳血管性認知症の場合、病気の原因が脳卒中(脳梗塞や脳出血、くも膜下終結の総称)であることがほとんどです。そのため認知症の症状以外にも、嚥下障害や歩行障害、尿失禁などの神経障害があらわれていることも。これら神経障害にも適切に対応できる老人ホームでなければ、入所できません。

重介護者を介護するケースもあるため、入浴施設など老人ホームの設備がしっかりしていなければ入所できないことも。グループホームでは比較的症状の軽い認知症患者の受け入れは可能ですが、重介護者になると入所ができないことも。事前の話し合いが重要です。

脳血管性認知症の方の対応方法

脳血管性認知症患者は、まだら認知症を発症しやすく、感情の起伏が激しく患者によってはうつ症状がでる場合もあります。老人ホームではこれらの特徴を把握したうえで適切に対処します。

感情失禁はさっきまでニコニコ笑って機嫌がよくても、急に怒りをあわらにするなど感情変化が激しいことを言います。このような感情失禁が起きたときは冷静に対処する、怒りや喜びに共感して話しを聞く、またある程度距離をとるなどいくつかの対処法があります。患者が感情的になっているからといって、介護者も感情的に対応するとトラブルがさらに大きくなり、お互いに嫌な思いをしてしまいます。老人ホームの介護・看護スタッフは認知症患者の対応について教育を受けているため、患者の感情やプライドを傷つけるような言動は決してとりません。

うつ症状は自発性がなくなる状態です。物事に対して「頑張って取りくもう」という意欲が低下してしまうため、一日中ぼんやりと過ごす、寝たままの状態になることも。このうつ症状は認知症によるものなのか、それともうつ病や躁うつ病によるものなのか判断つかないこともあるため、医療機関で診断をくだしてもらわなければなりません。もし、うつ病や躁うつ病を発症している場合、薬によって治療が可能です。

脳血管性認知症の場合、これらの症状以外にも失語(言葉がでてこない)や神経障害(尿失禁や嚥下障害、運動障害)、着衣失行(季節に合わない洋服を着る、上下逆さまに服を着るなど)、箸の使い方がわからなくなるなどさまざまな症状がでるケースも。朝はしっかり自分で洋服を着用できても、午後になるとそれができなくなるなど症状が出たり消えたりするのも特徴です。患者の症状にあわせて柔軟に対応、介護をすることが基本となります。