避暑地という性格からか、リゾートテイストの介護施設も

長野県は、全国でも有数の高齢者割合が高い県であり、老人ホームの開設は非常に多いです。

特に県内で人口が多い、長野市や松本市、佐久市、小諸市などで開設が進んでいます。

長野県の老人ホームには、小規模な施設が多いという特徴があります。

一般的な老人ホームは60~100名ほどの大人数を定員としていますが、長野県では10~40名程度の小規模な施設が多いのです。

また、介護付きの施設として地域密着型をうたっているところが多く、高齢者が住み慣れた土地で余生を過ごすための配慮に満ちています。

こうした施設では、入居一時金が0円から高くても100万円程度、月額利用料も10~15万円ほどと、入居にあたっての費用が安く抑えられているのも、利用者にとって嬉しい要素のひとつと言えるでしょう。

一方で、高級路線の老人ホームも存在しています。

長野県は、飛騨山脈、木曽山脈、赤石山脈などを擁し「日本の屋根」とも呼ばれる景観の美しい土地。

冬場は温泉を楽しみ、夏場は白馬や軽井沢といった避暑地で過ごすことができ、リゾート地としての需要が高いことからもこの通称は納得でしょう。

医療・介護面や設備面、食事などが充実しており、入居一時金が500万円、月額利用料が50万円前後する施設も珍しくなく、富裕層からの人気を博しています。

海がなく、山地や盆地が多い長野県は、日本酒やワインなど酒類の製造、味噌の醸造といった食料品製造業や、高原野菜や果物、花づくりなどの農業が特に盛んに行われています。

周囲に豊かな自然があり、レクリエーションなどで利用する老人ホームも多いようです。

体を動かすのは健康にとっていいことですから、そうしたイベントを行っている施設への入居を考えるのも一案でしょう。

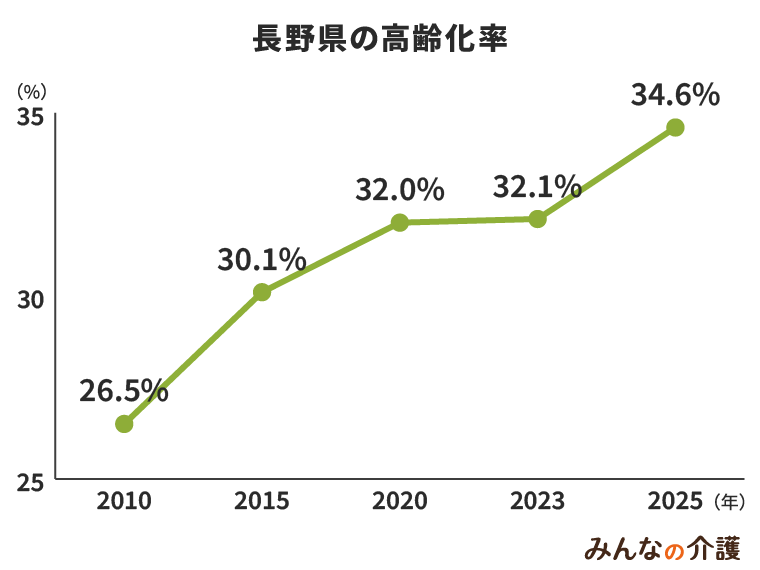

30%を超えている長野県の高齢者人口

2023年時点で長野県の総人口は約204万人であり、そのうち65歳以上の高齢者は約65万人で、高齢化率は32.1%。

全国の高齢化率は29.1%ですので、全国的な平均よりも高齢化率が進んでいる県であることがわかります。

今後の見通しとしては、2025年に34.6%、2035年に36.5%、2045年に40.9%と推移していく見込みです。

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5(2023)年推計)」

長野県は、日本で4番目に面積が広い県として知られており、県内は10圏域に分けられています。

後期高齢者(75歳以上)の人口がピークを迎える時期が、圏域によって異なっているところが興味深いです。

木曽圏域では2015年にすでにピークを迎え、諏訪圏域では団塊の世代が75歳に達する2025年、佐久圏域では県内で一番遅い2035年にピークを迎える見込みです。

他の7圏域では、2030年が後期高齢者人口のピークに達すると予想されています。

また、長野県内の総世帯数は2010年にすでにピークとなり、徐々に世帯数が減少しています。

この総世帯数に含まれる、65歳以上の単身と夫婦のみで構成される世帯数は、2035年に63.6%まで上昇すると推計されています。

長野県で特筆すべきことは、65歳以上の高齢者の中で29.1%もの方が就業しており、全国で一番高い数字となっていることです。

高齢化率は高いものの、元気に社会参加している高齢者が多いことがうかがえます。

長野県の介護サービス利用率は穏やか

長野県の高齢者(65歳以上)全体に占める後期高齢者(75歳以上)の割合は、2023年度に56.0%となっており、前期高齢者よりも後期高齢者の方が多いことがわかります。

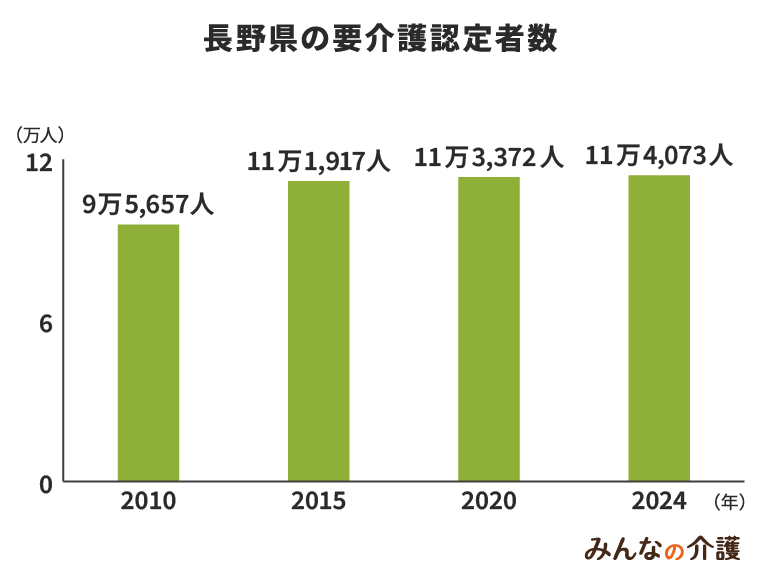

長野県の後期高齢者の多さは、要介護認定結果にも影響しています。

長野県の第1号被保険者数は65万3,518人。

その中で要介護・要支援認定者数は10万9,067人で、認定率は16.6%となります。

第2号被保険者を含みますが、その内訳を全国と比較すると、要支援では全国平均以下ですが、要介護ではいずれの区分でも全国平均を上回る結果となっています。

介護が必要である後期高齢者を多く抱えていることがその一因であると言えます。

サービス別に利用者数をみていくと、2024年時点で居宅サービスが7万3,146人(73.2%)です。

地域密着型サービスは1万9,765人(17.6%)、施設サービスは1万9,327人(17.2%)です。

介護予防事業への参加率は全国平均を大きく上回る

長野県では、高齢化率が30%を超えていながらも、高齢者(65歳以上)の就業率が29.1%であり、全国一の高さを誇っています。

この現状を踏まえ、長野県では介護予防に高齢者の社会参加を取り入れた事業を行っています。

現在、介護(支援)の必要はないけれども、その恐れがあると思われる高齢者(65歳以上)を二次予防事業対象者といいますが、長野県でのその対象者は7万5,886人、このうち介護予防事業に参加している人は1万19人いると言われています。

その割合は13.2%で、全国の割合である7.6%を大きく上回っており、介護予防事業への関心の高さがうかがえます。

また長野県では、介護予防事業を進めるにあたり、中心となって活躍する専門職や自治体へのアプローチも積極的に行っています。

例えば、介護予防のケアプランを担う地域包括支援センター職員や介護支援専門員に対する研修を開催。

さらに市町村の自治体に対しても、介護予防事業をスムーズに実施できる研修会等を実施しています。

介護予防事業を実施するためには、その機能を強化する意味でもリハビリテーション専門職の関与が必要になってきます。

しかし、地域によっては、その人材確保に頭を悩ませている自治体も多いというのが現状です。

長野県では、自治体が単独でリハビリテーション専門職の確保が難しい場合は、県から派遣したり、研修指導者を養成するなどして、地域での介護予防事業の実施を支えています。

長野県は高齢者の就業率が全国1位

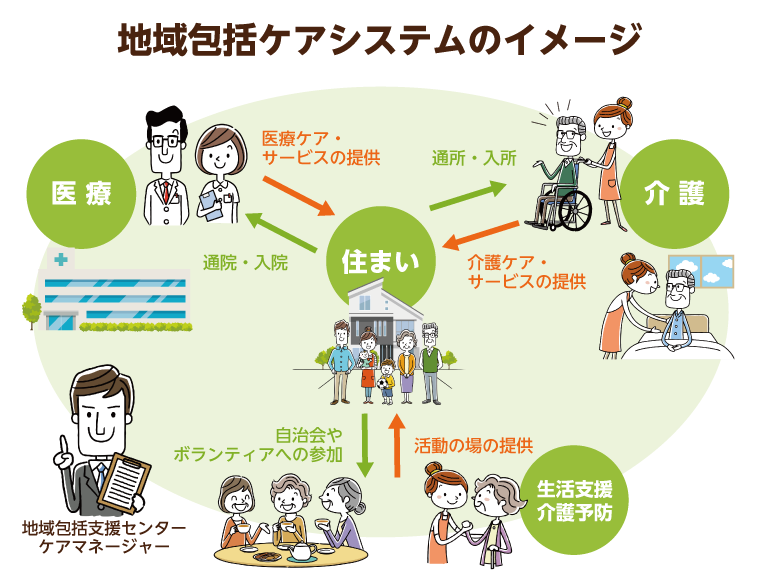

長野県は、全国でも有数の高い高齢化率を示す県ですが、高齢者の就業率が全国で1位という「健康長寿県」として、地域包括ケアシステムの構築を打ち出しています。その特徴をみてみましょう。

長野県内では、高齢者も社会資源として活躍できる社会づくりという目標を掲げています。

地域にとっては健康な高齢者が活躍することで地域の支え手ができ、高齢者本人にとっては「生涯現役」で社会参加できる場が提供され、さらにそれが介護予防にもつながるという、一石二鳥にも三鳥にもなる方策を打ち出しています。

また、高齢期の各段階における高齢者像を明確に設定しており、高齢者自身が地域の中でどうあるべきか、わかりやすく示されています。

長野県内には155の日常生活圏域がありますが、2017年度はその全圏域で地域ケア会議を行うことを目標に支援を行う取組みをしています。

さらに、在宅療養環境を整備して医療と介護の連携を強化するため、支援センターを全市町村に設置するとしています。

また、医療と介護の人材養成や、資格取得のための支援なども盛り込まれています。

そして、訪問介護員数を約100人以上増やし、全ての高齢者をカバーできるよう目標値をあげています。

認知症高齢者への対策としては、認知症初期集中チームを全市町村に設置する認知症サポーターやキャラバンメイトを、現在より約2万8,000人以上増やすことを目標にしています。

現状と目標値を比較しながら、具体的な数値をあげて積極的に取り組んでいます。

「長野県福祉サービス運営適正化委員会」とは?

福祉サービス全般に関する苦情は、どこに相談すれば良いのでしょうか。

まずは、サービスを受けている事業所内の苦情受付担当者に相談しましょう。

明確な意思を表明することで状況が改善されるのであれば、これが一番早い解決策となるでしょう。

しかし、それでも改善されない、もしくは同じ事業所内の職員に相談しにくい内容の場合、「第三者委員」に相談することが可能。

第三者委員は各事業所が設けていますが、その相談員は事業所の職員ではないため、公平に対応してくれます。

サービスの契約を結ぶ際に取り交わす書類には、第三者委員の連絡先が記載されています。

もし記載がなければ、事業所職員に連絡先を聞きましょう。

このような経緯を経ても改善されなかったり、納得できない場合は「長野県福祉サービス運営適正化委員会」が相談に応じます。

相談方法は、メールや電話、ファックス、郵便はもちろん、来所相談も受付けています。

長野市にある長野県社会福祉協議会内に設置されており、福祉サービスを利用しているご本人はもちろん、そのご家族や代理の方からの相談も受付けています。

「長野県福祉サービス運営適正化委員会」は、地域でご本人をサポートしている方や、事業所職員からの相談にも応じ、必要な調査を行ってフィードバックしたり、解決に向けての助言やあっせんなどを行います。

ただ介護保険に関する苦情は、サービス事業者、居宅介護支援事業所、自治体の介護保険担当窓口、国民健康保険団体連合会と段階を経た相談窓口があるため、そちらに相談するのが最適です。