医療機関に併設された老人ホームも多数

歓楽街・中洲の他にも、数多くの百貨店やファッションビル等の商業施設が集積する天神、夜になれば屋台に訪れる多くの人で賑わう長浜など、九州一の都市として発展を遂げてきたのが福岡市。

2006年には、アメリカの『ニューズウィーク』誌で“最もホットな都市10”に選ばれたこともあるなど、世界的にも注目を浴びている都市です。

九州大学をはじめとした教育機関が集中していることから20代の人口が多いこと、またそうした人口の流入も多いことなどが、若い都市として栄える理由と言えるでしょう。

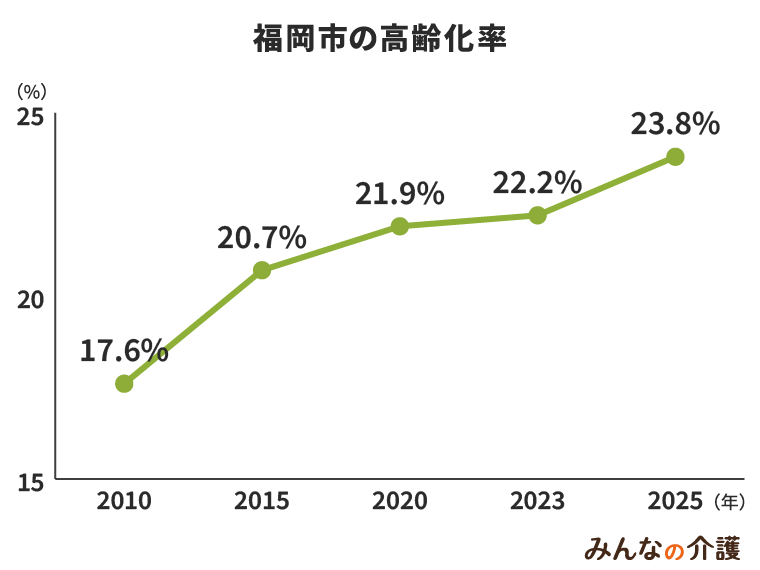

とはいえ、2023年には高齢化率23.8%と超高齢社会の基準となる21%を超えており、高齢化が一気に進展していくことが予想されています。

そうした予測から、福岡市では早くから対策に乗り出しており、1998年からは「福岡市福祉のまちづくり条例」を施行しています。

これは、高齢者はもちろん、障害者や妊産婦、乳幼児を連れた人をはじめとするすべての市民にとって、バリアフリーな環境を作ることで生き生きとした社会を築くことを目的としたもの。

特に高齢者にとって、新しく建てる建築物の出入り口は80cm以上、階段では120cm以上といった整備基準は、生活のしやすさに直結するものとなっています。

老人ホームの数は、北九州市と肩を並べるように九州でも最も多い市となっています。

特別養護老人ホームでは入居待ちをしている高齢者も多く見られますが、それを補うように有料老人ホームも多数。

介護付、住宅型などまんべんなく設置されている一方で、医療施設に併設された有料老人ホームも多くあります。

また、市では、一人暮らしや認知症の高齢者が増加することを見据えて、グループホームの増設に注力しているなど、さまざまなファクターから選べるようになっています。

福岡市は大都市でありながらも、都市計画によって主要幹線道路の無電柱化や街路樹の整備が促進されていたり、超高層ビルがなかったりと、高齢者にとっての居心地の良さは約束されているようなもの。

市内は電車やバスなど公共交通機関も整備されており、当然、バリアフリー化も進んでいます。

九州一の都市は同時に、高齢者にとっての住みやすさでも九州一と言っていいのではないでしょうか。

高齢者人口は全国平均よりも低いが毎年上昇傾向にある

福岡市の高齢者(65歳以上)人口は年々に着実に増えつつあります。

2010年時点での高齢者人口は17万7,771人でしたが、2023年には35万1,273人と、4年の間に約18万人増となりました。

それに合わせて高齢化率も上昇。

2010年には17.6%でしたが、2015年には20.7%、2023年には22.2%となっています。

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5(2023)年推計)」

高齢化率は全国平均よりも5ポイントほど低い状況が続いていますが、毎年の上昇率は高めです。

また市内の高齢者世帯高齢者単身世帯、高齢夫婦のみ世帯も年々増加しています。

高齢者単身世帯は1995年では2万4,786世帯でしたが、2020年に8万1,715世帯を記録。

高齢夫婦のみ世帯は、1995年で2万5,357世帯だったものが、2020年には6万3,633世帯にまで増えています。

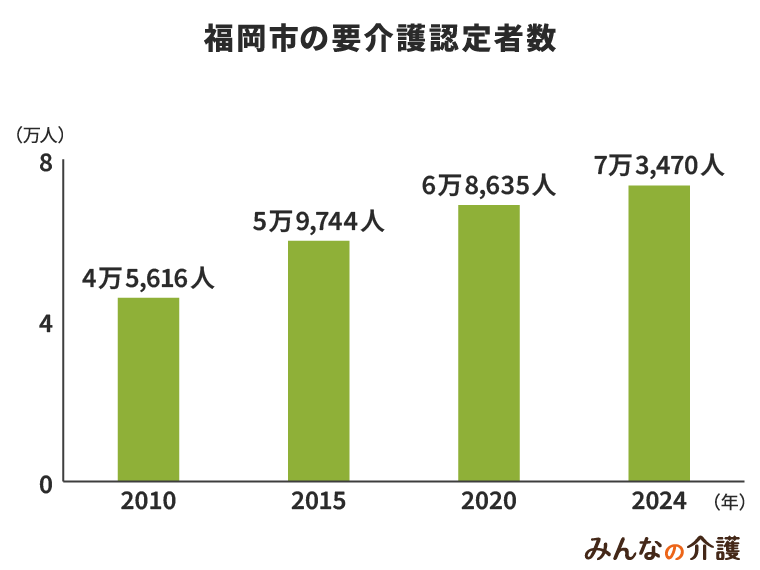

介護サービス利用者数は2024年には6万人に

福岡市の介護保険サービスの利用者数は2024年度において6万3,576人。

2010年度の利用者数は3万8,924人なので、利用者数は倍増しています。

なお、介護保険サービスの利用者数を要介護認定の段階別に見ると、2024年度は居宅サービスが4万6,274人で7割超え。次いで地域密着型サービスの9,254人(14.8%)、施設サービスのの8,048人(12.7%)となっています。

「生き活き講座」を開講しさらなる介護予防を目指している

福岡市では厚労省の定める「介護予防・日常生活支援総合事業」のガイドラインに基づき、介護予防・生活支援サービス事業、一般介護予防事業をそれぞれ実施。

市民に介護予防の取り組みをしてもらうべく、地域色を持たせた様々な介護予防事業を展開しています。

介護予防・生活支援サービス事業については、介護保険の「要支援」の認定を受けている人、及び市が作成した「基本チェックリスト」を受けてサービス対象者になると認められた人が参加できます。

内容には訪問型サービス、通所型サービス等がありますが、利用に当たっては市役所に介護予防ケアマネジメントの依頼書を提出し、ケアプランの交付を受ける必要があります。

一方、一般介護予防事業は、65歳以上であれば誰でも参加できます。

自治体の特色が出やすく、福岡市でもさまざまな取り組みが行われています。

一例としては、認知症とその予防法についての講話や有酸素運動、頭の体操などを行う「運動からはじめる認知症予防教室」や転倒予防のための運動器の機能向上をはじめ、食生活の改善などの講座、教室を開催する「生き活き講座」などが挙げられます。

参加費は基本的に無料なので、外出のきっかけとして気軽に参加することができます。

参加の申し込みは市内各区の保健福祉センター地域保健福祉課で受け付けているので、市のホームページにて施設の住所や電話番号等が確認するとよいでしょう。

「アクションプラン」を策定し地域包括ケアを展開

福岡市は、2012年度から地域包括支援センター、医療機関、介護事業所等の代表者で構成される「福岡市地域包括ケアシステム検討会議」を設置、福岡市が目指す地域包括ケアのあり方が議論されてきました。

そうした中、地域包括ケアシステム構築のための計画である「アクションプラン」が実施されています。

団塊の世代が後期高齢者(75歳以上)となる2025年に向け、高齢者に対して保険(予防)、医療、介護、生活支援、住まいに関するサービスを分野横断的に提供すべく、さまざまな制度や枠組み作りが計画的・戦略的に進められているわけです。

福岡市では地域ケアシステムの範囲となる地域単位(日常生活圏域)として、中学校区単位を基本として市内59ヵ所を設定。

さらに福岡市ならではの特徴である日常的な困りごとに対する生活支援サービス(買い物支援、ゴミ出し支援、見守り、外出支援等)については、より身近な範囲となる小学校区域単位として提供する体制を整えています。

各地域単位内において病院や各種介護サービス事業所、民生委員に加え、社会福祉法人や民間企業、NPO・ボランティア団体などが境を超えて協力関係を結び、高齢者の生活をサポート。

ただし、これら社会資源の分布には地域差が少なからずあるため、必要な機能が地域内に無い場合は、県外の施設と連携する必要もあります。

福岡市「高齢者福祉の相談」とは?

福岡市民が利用できる高齢者福祉関連の相談窓口は数多く整備されています。

介護・福祉の専門家が対応してくれますので、専門知識や経験に基づいた適切な助言・問題解決が期待できるでしょう。

これは地域包括支援センターの福岡版で、在宅介護や介護保険制度に関する相談から、介護予防活動・在宅介護・虐待(「近所の家で高齢者の虐待が起こっている」という訴えの受け付けも可)・成年後見制度・消費者被害に関する相談まで幅広い分野の問題に対応してくれます。

また、市内各区に配置されている「区保険福祉センター」の「福祉・介護保険課」では、要介護認定の申請、介護保険料に関する相談(介護サービス係)、介護保険制度の要介護認定・要支援認定に関する相談(介護認定係)を受け付けています。

加えて同センターの「地域保健福祉課」には「地域包括ケア推進係」が設置され、高齢者の保健・福祉相談、認知症の保険・福祉相談、高齢者の権利擁護の相談を受け付けています。

そして、福岡県国民健康保険団体連合会・福岡県運営適正化委員会は介護保険サービスに対する不満や苦情を受け付けている機関。

介護サービス提供事業者に直接訴えて解決できるのが一番ですが、それで解決できない場合は、これら第三者機関を活用することが望ましいでしょう。

「ヘルパーの対応がおかしい」、「ケアマネージャーが不親切」、「施設入所中の事故について施設側の対応に不満がある」など、さまざまな苦情に対応してくれます。