夫婦入居・二人部屋に対応している施設特集

高齢化が大きな社会問題となっている昨今、老老介護は由々しき問題です。そこでクローズアップされているのが、「二人部屋・夫婦入居可」という施設の条件。「それまでの生活が一変するのは、できれば避けたい」。そうお考えの方も多いでしょう。

そんな方のためにご紹介するのが、夫婦入居・二人部屋に対応している施設の数々。ご夫婦で入居前と変わらない生活が送れるのは何よりの安心と言えるのではないでしょうか?また、リビングと寝室が分かれていたり簡易なキッチンがあったりと、設備面の充実も見逃せません。

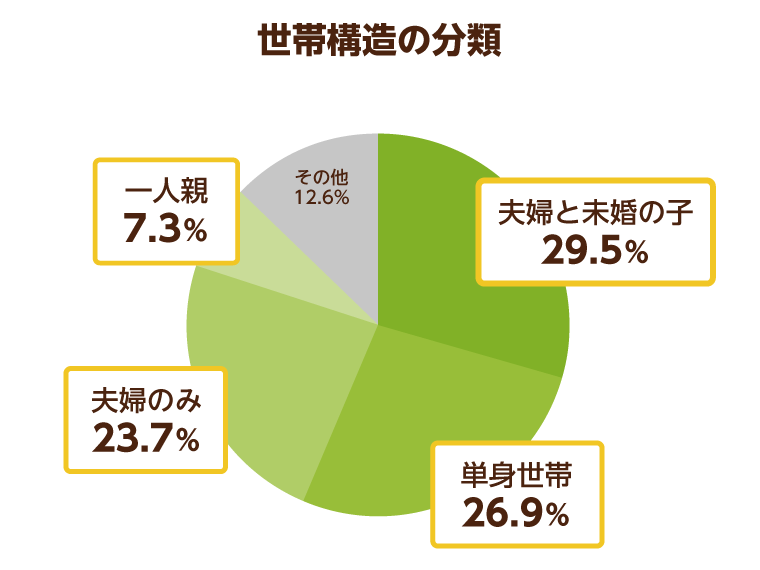

現在の世帯構造はどうなっているのか

老人ホームには夫婦で入居が可能な二人部屋という選択肢があります。なので、夫婦のどちらかに介護が必要になっても、別れて暮らすことを選ぶ必要はありません。いつまでも一緒に暮らしたいけれども自宅で暮らすのは難しい、そんな場合は夫婦で老人ホームに入ることを検討してみてはいかがでしょうか。

実際に、現在の日本では夫婦のみの世帯が増加。この事実に比例し、今後は夫婦で老人ホームに入居したいと希望する人が増えるということも予想されています。

ご夫婦で同じ部屋に入居すると、自宅にいるのと同じような生活ができるのでより安心した生活が送れます。夫婦で入居できる可能性がある老人ホームには住宅型有料老人ホームや介護付有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅に加え、軽費老人ホームやケアハウスなどがあります。逆に夫婦での入居が難しい施設には特別養護老人ホームや介護老人保健施設などがあります。

夫婦で入れる老人ホームを探す場合は、電話での問い合わせのほか資料請求や施設見学などを通して、夫婦部屋の有無や夫婦で同じ部屋に入れる条件などを確認してください。ミニキッチン付きのお部屋を選べば、二人でちょっとお茶を飲みたいというときに便利。老人ホームのお部屋にはトイレ付きやお風呂付きなどもあるので、費用や場所など他の条件とともによく検討してみる必要があります。

いつまでもパートナーと暮らしたいという願いを叶えてくれる夫婦二人部屋の老人ホーム。需要はますます増えていますが、供給戸数は少なく競争率が高いということもまた現実です。もし老人ホームに夫婦で入りたいという希望がある場合は、早め早めに探し始めることが得策ですね。

夫婦入居時の料金体系は?

夫婦入居可・二人部屋の老人ホームに入りたい場合、やはり気になるのがその料金。一人ずつ別々の個室に入居するよりも、二人部屋に入った方が料金が少なく抑えられることも少なくありません。家賃は一人部屋を単純に2倍した額にはならず、一人部屋の料金に少し上乗せがあるぐらいと考えておくと良いでしょう。

一般的に、老人ホームへの入居にはさまざまな費用が発生します。家賃・管理費・食費・介護費などのほか、入居一時金が必要な老人ホームもあります。もちろん入居一時金が必要ないホーム、またそういうプランがあるホームもありますので、しっかりと比較検討してみてください。

文字通り、家賃は居室や共用施設を利用するための費用で、広さや立地、共用施設の多さなどによってその額が変わります。全額前払いのほか、前払いと月払いを併用するシステム、また全額を月払いするホームもあります。全額前払いの場合は、平均寿命などを考えた年数分前払いするために高額となる場合もありますが、一生涯追加で支払うことはありません。

管理費には、事務管理のための人件費や共用施設の維持管理費、生活支援サービスのための人件費などが含まれます。清掃や買い物代行などの費用が管理費に含まれるかどうかはその老人ホームによって違いますので、よく確認することが必要です。食費には食材費や厨房の人件費・維持費などが含まれます。食事をとらない日があっても毎月一定額負担しなくてはならないホームもありますので、注意しましょう。

そのほか、光熱費やおむつなどの消耗品費、入浴介助費、買い物代行や通院介助などの生活支援サービス費のほか、アクティビティへの参加費などが必要になる場合も。料金についてはどのくらい必要になるのか、事前に計算しておくことが重要です。

夫婦で老人ホームに入居することのメリット

老人ホームに入居しても夫婦で離ればなれにならず、一緒にいられるのは大きな魅力です。ホームによっては、夫婦どちらかが要介護状態なら入居できる夫婦部屋もあり、「私だけ入居したら自宅に残された主人が心配…」といった悩みも解決するでしょう。

特に夫婦部屋の場合、ベッドを2つ並べて置ける広さがあるため、空間が広めで閉塞感がないのもポイント。しかも老人ホームによっては別々に入居するより家賃が安く済むこともあります。

しかし、夫婦部屋のある老人ホームは数が少ないため、入居したくても順番待ちになることが多いのは気をつけるべきポイントでしょう。夫婦それぞれに個室を借りて、同じ老人ホームで暮らすことも可能ですので、夫婦入居を希望している人は個室も視野に入れながら検討することも一考かもしれませんね。

夫婦で入居すれば「自宅に残された方の食事が心配」といった悩みも解決し、介護付きの老人ホームであれば、いわゆる老老介護の問題に悩む必要もありません。夫婦部屋は一人部屋よりも広めで、浴室やトイレ、洗面台などを完備している場合も多く、中にはマンションに良く似た造りの部屋も。

加えてIH調理器が備わったミニキッチンがある部屋も多く、夫婦で好きなようにお茶やコーヒーを入れて楽しむことができます。ホームによっては外出が自由ですので、料理の好きな人は材料を買ってきて、気軽に料理が楽しめるのもメリットでしょう。

脳血管性認知症でも対応が可能な施設特集

脳血管性認知症の介護は再発予防と対症療法がカギ

脳の血管障害や、脳梗塞、脳出血が原因で脳の一部の部分に限定して障害が起こる脳血管性認知症は、障害が起こった場所によって症状が異なります。再発予防のためにも高血圧や糖尿病、心疾患などに充分注意した生活が必要であるとともに、病変部の治療やリハビリ指導によって症状の改善につながることも少なくありません。その点でも、介護施設での適切なケアや体調管理のもと生活することは、脳血管性認知症患者にとっておすすめと言えます。

脳血管性認知症の方の老人ホーム選びについて

脳血管性認知症は、脳梗塞や脳出血が原因で発症する認知症です。アルツハイマー型認知症のつぎに患者数が多いとされています。

脳梗塞や脳出血が起きると必ず脳血管性認知症になるわけではなく、障害をうけたエリアが小さいと、認知症を発症しないこともあります。脳卒中の後遺症として100%、認知症になるわけではありません。ただ大きな障害を受けると、後遺症が残る可能性が高くなります。そのため意識不明になるほど大きな脳卒中が起きたあとに、脳血管性認知症になる可能性はかなり高いと言えるのです。この病気は女性よりも男性の方が発症しやすいと言われており60歳をすぎたあたりから患者数が増えることから、60歳以上の男性はとくに注意すべきです。

脳血管性認知症を発症すると、障害が起きた部位によってさまざまな症状ができます。ただアルツハイマー型認知症とは違い、認知機能全般が低下するよりも「計算能力や理解力はあるが、急に泣きはじめたり喜んだりと、感情の起伏が激しい」「感情は安定しているが実行力が低下している」というように、特定の症状だけがあらわれる「まだら認知症」になりやすい傾向です。脳血管性認知症の患者が老人ホームに入所する際は、施設が「脳血管性認知症患者の受け入れ可能」であるかどうか、そしてすでに患者の受け入れ実績があり、介護・看護スタッフに認知症の知識が十分あるかどうか、トラブルが起きたときにすぐに対応できるかどうかを入所前にしっかり確認しましょう。

ただ、患者本人の症状によっては(暴力や暴言、徘徊)入居を断られる可能性もあります。

脳血管性認知症とは?その原因、症状について

人間の脳内には脳神経細胞が1,000億個以上あると言われています。脳神経細胞は軸索とよばれる電線のようなものを伸ばし、巨大な脳神経細胞のネットワークを形成しています。脳神経細胞に電気信号や化学信号が加わることで、言葉や物事を理解し、思考を言葉や文章で表現し、体を動かして日常生活をおくることができるのです。

ところが脳梗塞や脳出血が起きると、大事な脳神経細胞に酸素や栄養を送ることができなくなります。脳梗塞は脳の動脈がつまる病気です。血管のつまり方によって「脳血栓」「脳塞栓」の2種類にわけられます。動脈硬化などで血管自体が細くなっている部分に、少しずつ血の塊がたまっていくことで血流が完全にふさがれる状態を「脳血栓」とよびます。「脳塞栓」は主に心臓などでうまれた血栓が血流にのり脳へと流れ、脳の動脈をつまらせる状態をいいます。

脳出血は出血がおきる場所により「脳内出血」や「くも膜下出血」などに大別されています。この脳出血は60歳以上の高齢者に多くみられます。脳内の血管が破れて出血する病気で、原因は加齢、高血圧、動脈硬化、脂質異常症と言われています。生活習慣病が脳出血や脳梗塞と関連しているのです。

このような脳血管の病気になると、血管が損傷することで大事な脳神経細胞に酸素や栄養分を供給することができなくなり、脳神経細胞は死滅していきます。脳神経細胞がダメージを受けた部分により、さまざまな認知症の症状があらわれます。「記憶力にはあまり問題がないが、判断力に異常がみられる」「抑うつ症状やせん妄がみられるが、記憶力には問題がない」など、ある特定の症状だけがあらわれ、それ以外の面には大きな問題がない、というケース(まだら認知症)も見られます。

この脳血管性認知症の割合を見てみると、アルツハイマー型認知症の55%についで脳血管性認知症が19%と、脳血管性認知症はアルツハイマー型認知症のつぎに多いタイプとなっています。ただし、なかにはアルツハイマー型認知症と脳血管性認知症の混合型の患者もいるため、2つの病気の症状が同時にでる場合も。医師の診察を受け、医師の指示のもとで治療をおこないましょう。患者本人や家族が勝手に病気を判断しないことです。

| アルツハイマー認知症(55%) | |

| レビー小体型認知症(18%) | |

| 脳血管性認知症(19%) | |

| その他の認知症(8%) |

脳血管性認知症の場合、比較的多くみられる症状としては、感情失禁やせん妄、抑うつ症状や、神経障害(嚥下障害、運動障害、尿失禁、便失禁)などがあげられます。先ほどもご説明しましたように、特定の症状が出るのも血管性認知症の特徴です。脳梗塞や脳出血をおこすとさらに症状が悪化するため、できるだけ脳血管の病気を再発させないために食事の内容を見直し、喫煙や過度の飲酒を避けるようにしましょう。ストレスや運動不足もリスクファクターとなるため、適度な運動やストレスの少ない暮らしを心がけましょう。

脳血管性認知症の方の老人ホームの受入れについて

脳血管性認知症の患者の受け入れが可能な老人ホームでは、認知症に関する知識をもった介護・看護スタッフがきちんと対応するため安心できますが、認知症患者の介護経験のない施設では、介護や看護のノウハウがないため断られるケースも。できるだけ脳血管性認知症患者の受け入れが可能な施設を選んで、入所できるかどうかの問いあわせをおこないましょう。施設を探す方法としては担当のケアマネージャーに探してもらう、ネットの老人ホーム情報を探して直接問い合わせる、などの方法があります。

脳血管型認知症の初期には、患者本人に病識があることが多く「これはおかしい」「なぜ以前できたことができないのだろう」と気持ちが落ちこむことも。「なぜできないのですか?」「もっとしっかりしてください」と叱ることで本人のプライドを傷つけ、さらに落ち込ませることになります。このような言動をする介護施設ではいけません。入所後の対応なども考え、介護・看護スタッフが認知症患者の気持ちやプライドを尊重してくれる老人ホームを選びましょう。脳血管性認知症の場合、病気の原因が脳卒中(脳梗塞や脳出血、くも膜下終結の総称)であることがほとんどです。そのため認知症の症状以外にも、嚥下障害や歩行障害、尿失禁などの神経障害があらわれていることも。これら神経障害にも適切に対応できる老人ホームでなければ、入所できません。

重介護者を介護するケースもあるため、入浴施設など老人ホームの設備がしっかりしていなければ入所できないことも。グループホームでは比較的症状の軽い認知症患者の受け入れは可能ですが、重介護者になると入所ができないことも。事前の話し合いが重要です。

脳血管性認知症の方の対応方法

脳血管性認知症患者は、まだら認知症を発症しやすく、感情の起伏が激しく患者によってはうつ症状がでる場合もあります。老人ホームではこれらの特徴を把握したうえで適切に対処します。

感情失禁はさっきまでニコニコ笑って機嫌がよくても、急に怒りをあわらにするなど感情変化が激しいことを言います。このような感情失禁が起きたときは冷静に対処する、怒りや喜びに共感して話しを聞く、またある程度距離をとるなどいくつかの対処法があります。患者が感情的になっているからといって、介護者も感情的に対応するとトラブルがさらに大きくなり、お互いに嫌な思いをしてしまいます。老人ホームの介護・看護スタッフは認知症患者の対応について教育を受けているため、患者の感情やプライドを傷つけるような言動は決してとりません。

うつ症状は自発性がなくなる状態です。物事に対して「頑張って取りくもう」という意欲が低下してしまうため、一日中ぼんやりと過ごす、寝たままの状態になることも。このうつ症状は認知症によるものなのか、それともうつ病や躁うつ病によるものなのか判断つかないこともあるため、医療機関で診断をくだしてもらわなければなりません。もし、うつ病や躁うつ病を発症している場合、薬によって治療が可能です。

脳血管性認知症の場合、これらの症状以外にも失語(言葉がでてこない)や神経障害(尿失禁や嚥下障害、運動障害)、着衣失行(季節に合わない洋服を着る、上下逆さまに服を着るなど)、箸の使い方がわからなくなるなどさまざまな症状がでるケースも。朝はしっかり自分で洋服を着用できても、午後になるとそれができなくなるなど症状が出たり消えたりするのも特徴です。患者の症状にあわせて柔軟に対応、介護をすることが基本となります。