商業施設の整備や道路の開発は万全。何不自由ない老後の生活が待っています

寝屋川市は、商業地が立ち並ぶイメージと、大阪市中心部へのベッドタウンという2つの側面がある都市です。

再開発計画が何種類も持ち上がっており、すでにいくつかは開始されています。

商業施設も随時拡張や入れ替えが行われており、買い物などで不自由な思いをすることはまずありません。

第二京阪道路や京都守口線・府道八尾茨木線のような主要な道路の整備事業が進められており、車両による通行が今後、より便利になっていくでしょう。

バスのシステムについても、同様に整備が予定されています。

高齢者の移動も十数年後には、今よりもだいぶ便利になりそうです。

市内の人口は、1980年代半ばに最初のピークに達し、その後は少しずつ減少しています。

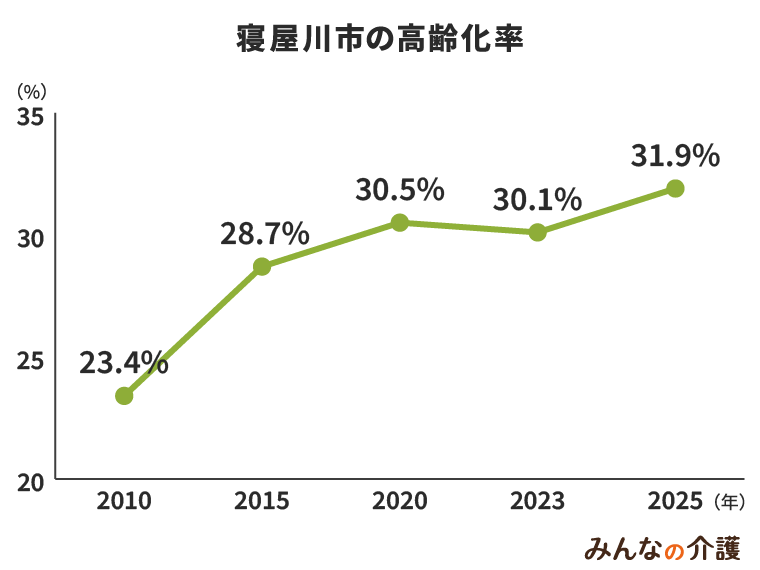

高齢化率も、ゆっくりとではあるものの上昇しており、2008年には20%を超え、2023年には30%を超えました。

少子化率は2023年に11.1%を記録しました。

少子化率・高齢化率いずれも、大阪府の総合的な値よりも高い結果になっており、福祉対策により多くの予算や労力を投じることが必要とされています。

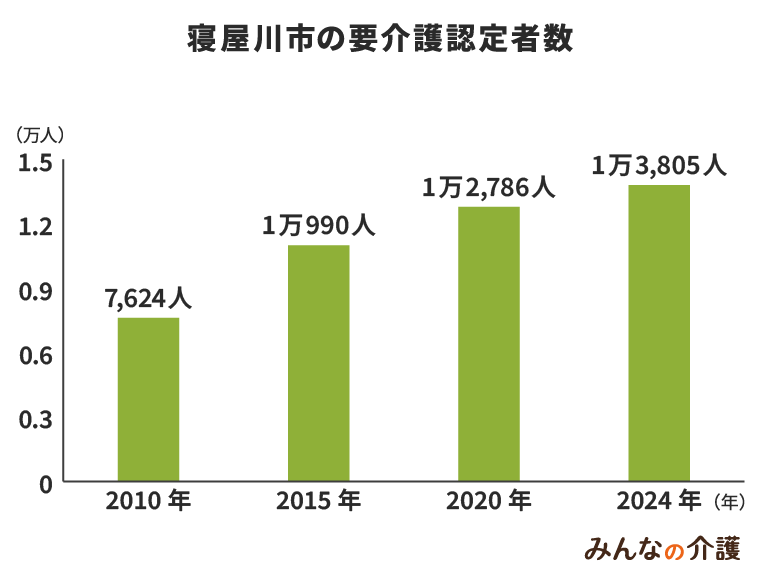

市内の要支援・要介護認定者は2010年に8,000人を超え、2024年には1万3,805人と1万人を超えています。

特に2006年以降は、要介護4~5といった重度の認定者が増えており、ケアサービスが必要な高齢者に対して親身な介護体制を徹底させることが大事でしょう。

施設の増設も随時進められています。

寝屋川市には、特にリーズナブルな施設が目立つわけではありません。

しかし、民間の有料老人ホームであっても入居一時金と月額使用料の合計が100万円前後に収まるような施設も多くあります。

寝屋川市では市民の4人に1人が高齢者に

寝屋川市は大阪府の北東部の都市で、京阪電気鉄道の京阪本線が市の中心部を、JR片町線(学研都市線)が市の東部を走っています。

中心駅は京阪本線の寝屋川市駅で、通勤快急・快速急行の停車駅です。

また、萱島駅から通勤準急に乗れば、京橋駅まで8分ほどで直通しています。

しかも淀屋橋・中之島線方面の普通・区間急行のほとんどが萱島駅始発となっており、利便性が高いです。

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5(2023)年推計)」

一方、JR片町線は東西線に直通するため、大阪都心や尼崎・神戸・宝塚方面へのアクセスの良さが魅力でしょう。

路線バスとしては、寝屋川市駅や萱島駅を拠点として京阪バスやコミュニティバス「タウンくる」も市内を巡っています。

比較的交通の便の良い寝屋川市ですが、年々、高齢化は進んでいます。

高齢化率も2023年には30.1%まで上昇し、市民の4人に1人以上が高齢者という状況です。

市内の日常生活圏域別にみても、高齢者はすべての圏域で増えています。

2023年の調査によると高齢者の高齢化率は東北圏域が最も高く32.8%、最も低い水準だったのは西北圏域・東圏域の28.3%となっています。

高齢者の年齢をみると、65歳から74歳までの前期高齢者よりも75歳以上の後期高齢者が増えており、2023年には前期高齢者2万8,113人、後期高齢者3万9,977人でしたが、2030年には前期高齢者2万3,716人、後期高齢者4万3,399人に増加する見込みです。

寝屋川市は増え続ける高齢者のために、高齢者向けの福祉サービスを充実させています。

寝屋川市では「訪問介護」の利用が最も高い

寝屋川市では、高齢者の増加にともない、要支援・要介護認定者も増えています。

2023年には総人口は22万7,544人に対し、要介護認定者数は1万3,805人。

高齢者人口は2023年には6万8,386人ですが、2040年には7万3,934人まで増加する見込みのため要介護認定者数は今後も増加すると予測されます。

要介護認定率は2023年には20.0%ですが、2040年には21.5%へと上昇する見込みです。

要介護認定者を階級別にみると、要介護2の認定者数が最も多く2,312人、次に要介護1で2,173人となっています。

寝屋川市では、比較的軽度の人が多いのが特徴です。

介護保険サービスの内訳を見ると、身体介助や家事代行サービスが受けられる「訪問介護」の利用が最も多くなっています。

介護保険サービスの利用者数は2024年には総数1万2,609人でした。

そのうち居宅サービス利用者は9,720人、施設介護サービスは1,361人、地域密着型サービスは1,528人となっています。

2010年と比較して最も増加していたのは、地域密着型サービスで2010年には361人でしたので14年で約4.2倍となっています。

寝屋川市はサポートが必要な高齢者のために、介護保険サービスの提供体制の強化を急いでいます。

「ユニバーサルデザインのまちづくり」を推進中

寝屋川市では「誰もが“元気でイキイキ”暮らせるまち」をモットーに、暮らしやすい街づくりを推進しています。

寝屋川市では一人暮らし高齢者や高齢夫婦のみの世帯が急速に増加しており、高齢者の自立した生活のサポートが課題となっています。

絶え間ないサポートや見守りが必要であるとして、寝屋川市は地域包括ケアのネットワークを広げていくための取り組みを行っています。

ネットワークづくりのため、住民主体で地域について話し合う「地域ケア会議」を開催しています。

直接的な問題提起を行うことで、実際の問題が市や福祉サービス事業所に届くようにしています。

定期的に「ネットワーク会議」も開催し、ボランティアグループやNPO団体、地域住民のグループの連携体制を整えています。

また、医療と介護を同時に受けられるようにするため、病院や薬局、介護保険事業所の相互連携を強化し、それぞれの事業所が高齢者に関する情報の共有を行っています。

そして、高齢者が安心して暮らせるよう、住宅改修費の一部助成を行い、持ち家のバリアフリー化をサポートしています。

サービス付き高齢者向け住宅などを増設し、住まいの確保も行っています。

市内では「ユニバーサルデザインのまちづくり」も進めており、公共部分のバリアフリー化や、多目的トイレの設置も推進中です。

寝屋川市は災害などの緊急時に、サポートが必要な高齢者の避難を支援にも力を入れています。

急な病気や怪我などの際に、すぐに助けを求められる緊急通報装置の貸与なども行っています。

福祉施設では「寿楽学級」を開催

寝屋川市では、「元気アップ」をスローガンとし、介護予防体操を通じて健康づくりを推進しています。

高齢者が無理なく体が動かせる「元気アップ体操」を推進中です。

自治会や市民グループが主体となって実施できるように、地域で元気アップ体操の実践リーダーとなる「元気アップ体操サポーター」も養成しています。

サポーター同士で情報交換ができるように「元気アップ体操サポーター連絡会」も定期的に開催しています。

全国的に認知症高齢者の増加も問題になっており、寝屋川市でも認知症予防を推進中です。

健康教室を通じ、認知症予防に繋がるウォーキングなどの有酸素運動や、食習慣も含めた生活習慣の改善を指導しています。

また、高齢者向けの「ボランティア養成研修」も行い、高齢者のボランティア活動も推進中です。

近年、ヤル気アップのための「元気アップ介護予防ポイント事業」を導入しました。

高齢者施設などでボランティア活動をするとポイントがもらえる制度で、高齢者のヤル気アップや継続に繋がっています。

さらに、高齢者の生きがいづくりの一環として、生涯学習や生涯スポーツも推進しています。

福祉施設などで「寿楽学級」を開催しています。

地域の市民グループに「出前講座」も行っており、参加しやすいのが魅力です。

一方、生涯スポーツへの参加のきっかけづくりとして、「寝屋川元気夢まつり」などのイベントや、各種スポーツ教室も開催しています。

「参加しやすい」と好評のようです。

寝屋川市の高齢者相談

寝屋川市では、高齢者の相談に対応する窓口を設け、お悩み解決をサポートを行っています。

高齢者相談や介護保険サービスの拠点として、中学校区ごとに地域包括支援センターを設置しました。

ケアマネージャーや保健師などの専門職による相談を実施しています。

介護保険サービスのことだけでなく、生活や健康、介護予防など幅広い相談に対応しています。

生活困窮者の自立支援も行っているため、金銭的な相談も可能です。

寝屋川市では、「認知症になっても安心して暮らせるまちづくり」も行っており、認知症高齢者とその家族が気軽に悩みを打ち明けられる認知症相談も実施。

認知症に関することなら何でも相談できます。

また、身近な相談窓口として「まちかど福祉相談所」を設置しています。

校区福祉委員会と社会福祉協議会が連携して、福祉サービスに関する相談を実施しています。

さらに、訪問介護などの介護サービスを提供する事業所や、病院、薬局などが相談窓口になるような環境を整備しており、かかりつけ医やかかりつけ薬局を普及させています。

民生委員児童委員や校区福祉委員による相談活動を推進しています。

老人クラブや一人暮らし高齢者の会などの会員が協力し、寝たきりなどで相談窓口まで来られない人のために、訪問相談も実施しています。

そして、社会の一員としていつまでも活躍できるよう、高齢者の就労支援も実施しています。

地域就労支援センターやシルバー人材センターなどの活動を支援しています。