県内の老人ホームの数は少なく…今後の増設に期待

大都市・名古屋を擁する愛知県の北に位置する岐阜県は、ベッドタウンとしての性質もあるため、総人口はやや多めの数字になっています。

今後は急激に高齢化の波が押し寄せ、2030年には75歳以上人口のピークを迎えると予測されています。

今後高齢者の数がますます増加するであろうことを考えると、老人ホームがまったく足りていない現状。

超高齢社会に向けて、老人ホーム施設の整備が急務となっています。

そこで岐阜県では、「岐阜県高齢者安心計画」と銘打ち、高齢者が安心して生活できる環境整備に取り組んでいます。

介護人材の確保と同じく、老人ホームの数を増やすことは重要課題とされています。

2000年に計画が始まった当初から約2倍の施設数を確保するよう動いており、5期目となる現在も着々と計画を実現させています。

さて、費用面に目を向けてみましょう。

入居一時金が100万円以上するような高額の老人ホームは少なく、月額利用料も13万円前後のところが多いようです。

お隣の愛知県より安く利用できる老人ホームが多く、また公共交通機関や車でのアクセスも便利なところも多いため、愛知県から移り住んでくる高齢者も多いようです。

岐阜県には、『イービーエーサービス』『アバンセライフサポート』といった、県内各地で老人ホーム施設を運営している企業があります。

そのため、岐阜市や大垣市などの都市部だけでなく、郡部でもそれなりに老人ホームがあるのが特徴的。

地方在住の人は住み慣れた土地で余生が過ごせますし、また他の地域から移住してくる人にとっても、森林の美しい飛騨高山など自然美にあふれた土地での生活に期待が持てるはずです。

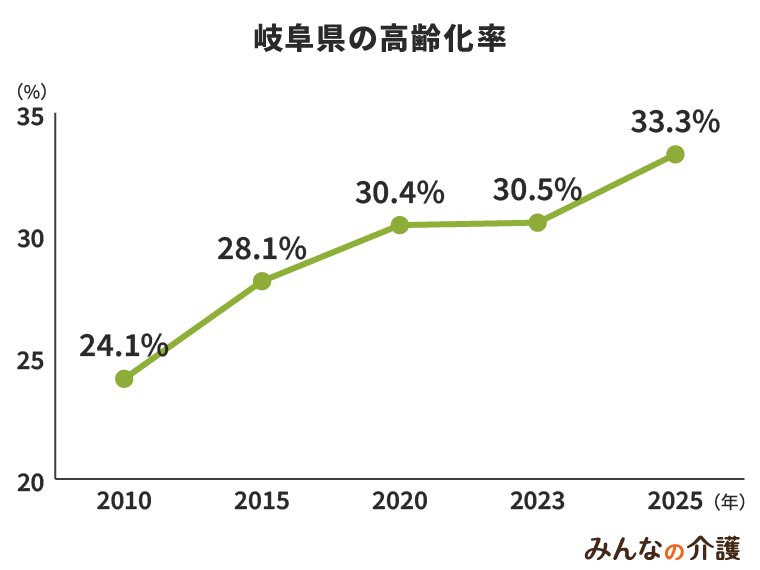

岐阜県の高齢化は全国平均を上回るスピード

2023年の岐阜県の総人口はおよそ198.2万人。

その中で65歳以上の高齢者は60.4万人であるため、高齢化率は30.5%となっています。

全国の高齢化率は29.1%ですので、岐阜県は平均よりも高齢化が進んでいるといえます。

さらに現在も、岐阜県は全国よりも若干上回るスピードで、高齢化が推移しています。

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5(2023)年推計)」

今後の推計では、「団塊の世代」の年齢に合わせて、2020年に65歳以上の高齢者人口がピークを迎え、そしてさらに2030年には75歳以上の後期高齢者がピークを迎えると予想されています。

市町村別に高齢者の割合をみていくと、高齢化率の高い順から、白川町43.0%、東白川町42.1%、七宗町41.8%となっています。

これらの町は全て中濃圏域にあります。

一方、高齢化率の低い順では、瑞穂市19.6%、岐南市21.7%、北方市22.2%となっており、全ての市が岐阜圏域にあります。

しかし、2010年のデータより圏域ごとの高齢化率をみていくと、最も高齢化率が高いのは飛騨圏域の29.5%となっています。

岐阜県の全世帯数は、2020年の推計では78万730世帯になっていますが、その中で高齢者単独の世帯数は8万5,160世帯、高齢夫婦のみの世帯は10万7,033世帯であり、これらを合わせると全世帯中24.6%が高齢者のみの世帯ということがわかります。

2030年には、全世帯に対する高齢者のみの世帯が25%になると予想されています。

10年間で要介護認定者は2.6倍に増加している

2014年度における岐阜県内の要支援・介護認定を受けている方は、8万9,823人でした。

それから10年が経過し、2024年度には19万1,951人に。2倍以上に増加しています。

要介護認定の内訳は、要支援1が1万2,414人、要支援2が1万7,052人、要介護1が2万891人、要介護2が1万9,825人、要介護3が1万5,677人、要介護4は1万4,061人、要介護5は9,147人となっています。

割合にすると、要支援1から要介護1までの軽度者は約46.2%、要介護2・3の中度者は32.6%、要介護4・5の重度者は約21.3%となっています。

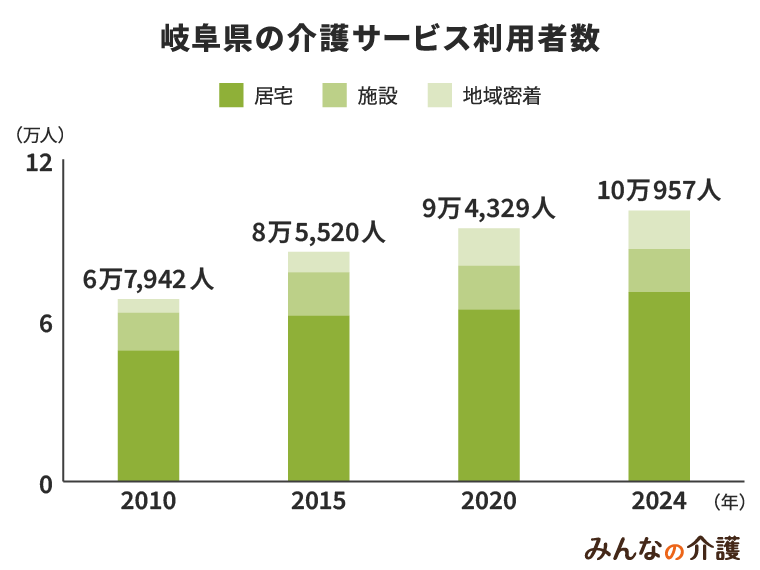

岐阜県内では、全要支援・介護認定者の92.6%が介護サービスを利用しています。

介護サービス別の利用状況は、居宅サービスが12万3,087人で約68.4%、施設サービスが3万1,959人で約17.8%、地域密着型サービスでは2万4,991人で約13.9%となっています。

高齢者人口が上昇し続けている中で、要介護者認定者数も増加しているため、どのサービスにおいても利用者が増加している状況です。

居宅サービスの中では通所介護、地域密着型サービスでは小規模多機能型居宅介護の増加率が最も高くなっています。

高齢者の増加とともに、今後も要介護認定者数はますます増えることが予想されており、さらに介護保険給付費も増大推移していくと見込まれています。

「介護予防」実践マニュアルを作成しリハビリテーションに注力

岐阜県では、2017年3月に「介護予防」実践マニュアルを作成し公表しています。

これは実際に介護予防を行う高齢者に向けて、さらに介護予防・日常生活支援総合事業の導入に合わせて、自治体へ具体的取り組みを示したものです。

介護予防事業へは、65歳以上の高齢者であれば誰でも参加することができます。

全高齢者を対象とした一般介護予防事業では、特に自治体の地域性や財源に左右される部分も大きいため、事業実施にあたっての視点を示しています。

具体的には、介護ニーズのある潜在者を把握・支援する「介護予防把握事業」、介護予防教室をはじめとする「介護予防普及啓発事業」、ボランティアの養成等を盛り込んだ「地域介護予防活動支援事業」、リハビリ専門職が介護予防事業への関りを支援する「地域リハビリテーション活動支援事業」などがあげられています。

中でも事業対象者把握については、高齢者が受診している医療機関からの情報提供、家族からの相談や要介護認定時、高齢者実態把握時の情報が大切になってきます。

基本チェックリスト該当者及び要支援者が利用できる介護予防・生活支援サービス事業では、身体・認知機能の低下を防ぐことを目的としたサービスや日常生活の自立を支援するためのサービスの提供をうたっています。

ケアマネジメントは専門職が行いますが、サービス提供は従来のサービス事業者や自治体で認められた団体やボランティアでも行えることが書かれています。

介護予防給付は、従来と同様のサービスを受けることが可能で、要支援1・2に認定された方が利用できます。

地域包括ケアシステムへの参加事業所の増加を推進

医療と介護の連携を最重要項目としてあげています。

医療ニーズの高い方の在宅生活を支えるという点では、医療と介護は切り離すことができず、いかに連携を強化できるかによって、在宅生活が継続できるか否かが変わってきます。

そのための具体的な取り組みとして、多職種連携のためのチームを作ったり、研修会を開催し、定期巡回型の訪問介護看護や看護小規模多機能型居宅介護を普及のための支援などをあげています。

さらに地域包括ケアシステムを担う人材の養成や資質を向上させるための支援も盛り込まれています。

連携ひいては地域包括ケアシステムを構築するためには、自治体が具体的な取り組みを行っていく必要があります。

岐阜県福祉サービス運営適正化委員会とは?

福祉サービスを利用している方は、社会的弱者である場合が多く、あってはならないことではありますが、そのサービス中に理解できない言葉で対応されたり、不当な扱いを受けることもあります。

その他、サービス内容が契約と違ったり、ある職員の態度がどうしても気になる、子供がサービスを受けたがらなくなった等、サービスを受けている間にもさまざまな「わだかまり」が生じることがあります。

このような時は、どこに相談すると良いのでしょうか。

まず、サービスを提供しているサービス事業所の苦情対応職員に相談するのが、苦情解決への第1歩です。

もしくは、各事業所は苦情対応を行う「第三者委員」がいます。

事業所の職員ではない第三者委員の方になら、少し話しやすいかもしれません。

しかし、どうしてもサービス事業所の職員には言い出しづらい内容だとか相談したけれども納得できなかったという場合には、「運営適正委員会」が相談に応じてくれます。

運営適正化委員会では、福祉・医療・法律に関する専門家により構成されており、岐阜県では岐阜県社会福祉協議会内に設置されています。

苦情相談の受付は、来所や電話・メールやFAX等。

サービスを利用している本人はもちろん、その家族や支援者などからの申し出も受付けてもらえます。

苦情受付担当者が苦情解決責任者や第三者委員に報告し、苦情についてその内容を調査し、改善策を検討後に利用者等に開示、同意を得てから改善に向けての対策を行ってくれます。