夫婦入居・二人部屋に対応している施設特集

高齢化が大きな社会問題となっている昨今、老老介護は由々しき問題です。そこでクローズアップされているのが、「二人部屋・夫婦入居可」という施設の条件。「それまでの生活が一変するのは、できれば避けたい」。そうお考えの方も多いでしょう。

そんな方のためにご紹介するのが、夫婦入居・二人部屋に対応している施設の数々。ご夫婦で入居前と変わらない生活が送れるのは何よりの安心と言えるのではないでしょうか?また、リビングと寝室が分かれていたり簡易なキッチンがあったりと、設備面の充実も見逃せません。

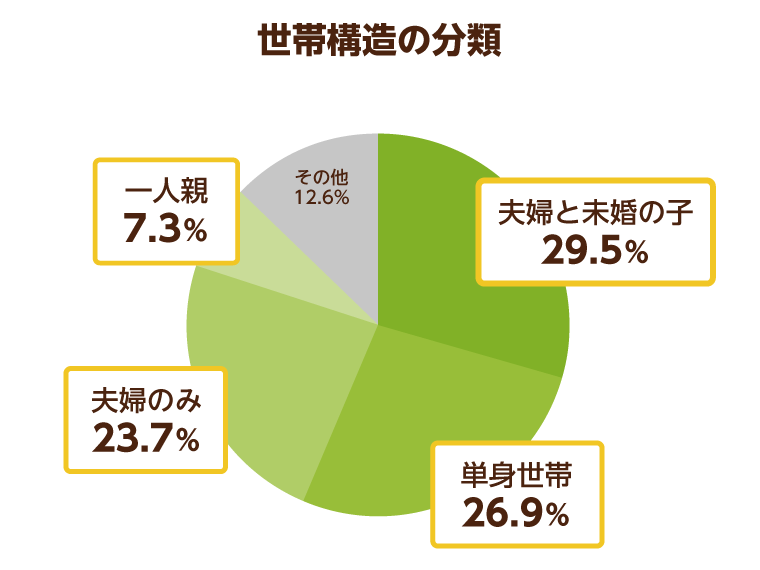

現在の世帯構造はどうなっているのか

老人ホームには夫婦で入居が可能な二人部屋という選択肢があります。なので、夫婦のどちらかに介護が必要になっても、別れて暮らすことを選ぶ必要はありません。いつまでも一緒に暮らしたいけれども自宅で暮らすのは難しい、そんな場合は夫婦で老人ホームに入ることを検討してみてはいかがでしょうか。

実際に、現在の日本では夫婦のみの世帯が増加。この事実に比例し、今後は夫婦で老人ホームに入居したいと希望する人が増えるということも予想されています。

ご夫婦で同じ部屋に入居すると、自宅にいるのと同じような生活ができるのでより安心した生活が送れます。夫婦で入居できる可能性がある老人ホームには住宅型有料老人ホームや介護付有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅に加え、軽費老人ホームやケアハウスなどがあります。逆に夫婦での入居が難しい施設には特別養護老人ホームや介護老人保健施設などがあります。

夫婦で入れる老人ホームを探す場合は、電話での問い合わせのほか資料請求や施設見学などを通して、夫婦部屋の有無や夫婦で同じ部屋に入れる条件などを確認してください。ミニキッチン付きのお部屋を選べば、二人でちょっとお茶を飲みたいというときに便利。老人ホームのお部屋にはトイレ付きやお風呂付きなどもあるので、費用や場所など他の条件とともによく検討してみる必要があります。

いつまでもパートナーと暮らしたいという願いを叶えてくれる夫婦二人部屋の老人ホーム。需要はますます増えていますが、供給戸数は少なく競争率が高いということもまた現実です。もし老人ホームに夫婦で入りたいという希望がある場合は、早め早めに探し始めることが得策ですね。

夫婦入居時の料金体系は?

夫婦入居可・二人部屋の老人ホームに入りたい場合、やはり気になるのがその料金。一人ずつ別々の個室に入居するよりも、二人部屋に入った方が料金が少なく抑えられることも少なくありません。家賃は一人部屋を単純に2倍した額にはならず、一人部屋の料金に少し上乗せがあるぐらいと考えておくと良いでしょう。

一般的に、老人ホームへの入居にはさまざまな費用が発生します。家賃・管理費・食費・介護費などのほか、入居一時金が必要な老人ホームもあります。もちろん入居一時金が必要ないホーム、またそういうプランがあるホームもありますので、しっかりと比較検討してみてください。

文字通り、家賃は居室や共用施設を利用するための費用で、広さや立地、共用施設の多さなどによってその額が変わります。全額前払いのほか、前払いと月払いを併用するシステム、また全額を月払いするホームもあります。全額前払いの場合は、平均寿命などを考えた年数分前払いするために高額となる場合もありますが、一生涯追加で支払うことはありません。

管理費には、事務管理のための人件費や共用施設の維持管理費、生活支援サービスのための人件費などが含まれます。清掃や買い物代行などの費用が管理費に含まれるかどうかはその老人ホームによって違いますので、よく確認することが必要です。食費には食材費や厨房の人件費・維持費などが含まれます。食事をとらない日があっても毎月一定額負担しなくてはならないホームもありますので、注意しましょう。

そのほか、光熱費やおむつなどの消耗品費、入浴介助費、買い物代行や通院介助などの生活支援サービス費のほか、アクティビティへの参加費などが必要になる場合も。料金についてはどのくらい必要になるのか、事前に計算しておくことが重要です。

夫婦で老人ホームに入居することのメリット

老人ホームに入居しても夫婦で離ればなれにならず、一緒にいられるのは大きな魅力です。ホームによっては、夫婦どちらかが要介護状態なら入居できる夫婦部屋もあり、「私だけ入居したら自宅に残された主人が心配…」といった悩みも解決するでしょう。

特に夫婦部屋の場合、ベッドを2つ並べて置ける広さがあるため、空間が広めで閉塞感がないのもポイント。しかも老人ホームによっては別々に入居するより家賃が安く済むこともあります。

しかし、夫婦部屋のある老人ホームは数が少ないため、入居したくても順番待ちになることが多いのは気をつけるべきポイントでしょう。夫婦それぞれに個室を借りて、同じ老人ホームで暮らすことも可能ですので、夫婦入居を希望している人は個室も視野に入れながら検討することも一考かもしれませんね。

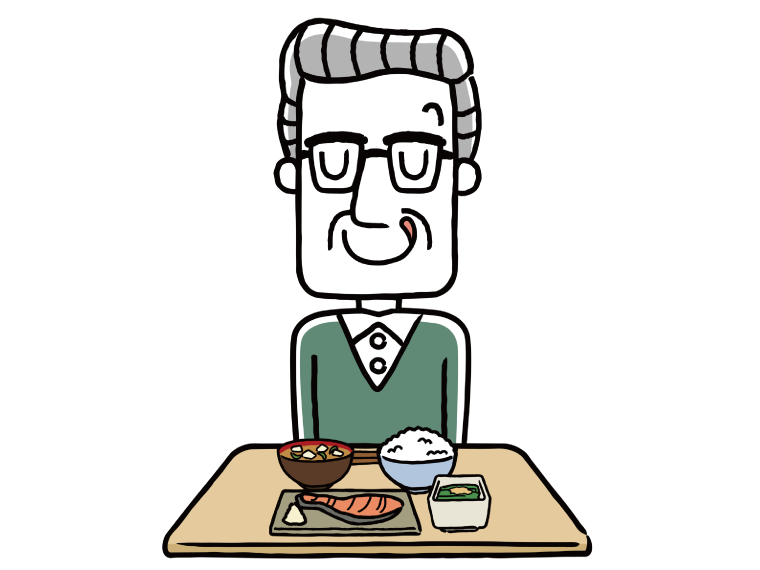

夫婦で入居すれば「自宅に残された方の食事が心配」といった悩みも解決し、介護付きの老人ホームであれば、いわゆる老老介護の問題に悩む必要もありません。夫婦部屋は一人部屋よりも広めで、浴室やトイレ、洗面台などを完備している場合も多く、中にはマンションに良く似た造りの部屋も。

加えてIH調理器が備わったミニキッチンがある部屋も多く、夫婦で好きなようにお茶やコーヒーを入れて楽しむことができます。ホームによっては外出が自由ですので、料理の好きな人は材料を買ってきて、気軽に料理が楽しめるのもメリットでしょう。

流動食・嚥下食が提供される施設特集

高齢になると、噛んだり、また飲み込んだりするのが難しくなる場合もあります。そんな方でも充分な栄養を摂取するために作られているのが流動食や嚥下食と呼ばれる介護食です。これらの食事は、きざみ食などと違ってより介護度が重い高齢者のために提供されることが多く、必然的に、重介護の方が入居する施設で提供されています。そこでここでは、介護付有料老人ホームを中心として、流動食や嚥下食が提供される施設をご紹介していきます。

流動食や嚥下食は重介護者のための介護食

一日中寝たきりの生活をしている高齢者や噛む力や嚥下能力が低下した高齢者にとって、食材の形がしっかり残り、噛む力が必要な通常食を食べるのはかなりつらいものです。そこで食材を柔らかく煮こみ、また煮込んだ食材を細かく刻む、ミキサーで食材を粉々に砕く、混ぜるなどの、介護食をつくる手間と時間が必要となります。

介護食にはソフト食、刻み食、ペースト食などの種類がありますが、とくに嚥下状態の良くない高齢者には「流動食」や「嚥下食」が適しています。流動食は重湯(お粥)の上澄みや果汁、具のないスープ、牛乳など液状のものです。固形物が入っていないため胃腸の弱った高齢者には向いているのですが、栄養分が少なくなるので栄養不足やカロリー不足になりやすく、さらに水分が多いため胃が重くなるというデメリットがあります。

「嚥下食」はゼリー状の食事のことです。高齢者は残存歯数が少なく唾液の分泌が減少していることから、嚥下状態が悪化していることも少なくありません。水分だけではむせてしまうこともあるため、ジュースにとろみをつけたりゼラチンで、柔らかめのゼリー状に調理します。プリンやヨーグルトはその形状から、嚥下能力の低下した高齢者でも比較的容易に飲みこむことができます。バナナや桃は形が大きいと飲みこみにくいので、スプーンなどで潰して柔らかくします。

流動食に関しては、各食品メーカーから必要なエネルギーや栄養素がしっかり配合された商品が発売されています。タンパク質や各種ビタミンはもちろん、手作りの流動食では得られにくい微量元素やEPA・DHA、食物繊維、オリゴ糖などもバランスよく配合されています。味もバニラ風味、小豆風味、ヨーグルト風味、コーンスープ味、バナナ風味とさまざまなバリエーションの商品が発売されており、飽きがこないように工夫されているのも嬉しい点です。

もしご家族を自宅で介護する場合、嚥下状態に応じて流動食、嚥下食をお店で購入すれば、調理の手間がかなり省けます。自宅介護は体力と気力を消耗するもの。便利な商品を利用して介護にかかる時間を短縮し、少しでも体力を温存しておきたいものです。

摂食・嚥下のメカニズムを知って、正しい介護食選びを

摂食・嚥下という言葉、どのような意味があるのでしょうか。摂食とは食べ物を口の中に取りこむこと、つまり食べることですが、食べ物を口に入れる前段階から摂食は始まっています。摂食・嚥下は、5つの段階に分けられます。

| 先行期 | 目の前にある食べ物を認識する時期 |

|---|---|

| 準備期 | 食べ物を咀嚼して食塊を作る時期 |

| 口腔期 | 食塊を口腔から咽頭に送る時期 |

| 咽頭期 | 食塊を咽頭から食道に送る時期 |

| 食道期 | 食塊を食道から胃に送る時期 |

まず目の前にある食べ物を認識します。食べ物の形や量、臭いという情報は目や鼻などの感覚器から脳に入り、唾液の分泌量や食べ方などを判断し認識する「先行期(認知期)」が第1段階となります。

第2段階は「準備期(咀嚼期)」です。咀嚼期と書かれてある通り、食べ物を口に入れ、よく噛んで食べ物と唾液をよく口の中で混ぜます。最終的に食道に食べ物を送ることになるため、飲みこみやすい形状にするよう口のなかで食塊(食べ物の塊)をつくります。咀嚼には唾液や顎関節の動き、顎の筋肉が関連しています。残存歯数が少なくなり噛み合わせが悪くなる、義歯が合わずに噛みにくくなるなどの症状がでると顎の筋肉や感覚が衰え、唾液の分泌量も低下します。

高齢者の口腔ケアが重要であると言われるのは、歯や唾液の分泌量が咀嚼に影響し、それが栄養状態の悪化を招くからです。

第3段階は「口腔期」と呼ばれます。この段階では口のなかで作った食塊を、複雑な舌の動きによって口腔(口の中)から咽頭(のど)に送りこみます。

第4段階は「咽頭期」と呼ばれ、この段階になると食塊は咽頭(のど)から食道へと送りこまれます。このとき、食塊が気管に入ることはないのでしょうか。食塊が喉頭蓋谷と呼ばれる部分に落とし込まれると反射が起こり、喉頭蓋が喉頭口にしっかりとフタをします。このフタにより食塊は気管ではなく食道へと送られていくのです。

第5段階は「食道期」です。ここが摂食・嚥下の最終段階となります。食塊が食道へ送りこまれると食道入口部の筋肉や下咽頭収縮筋が収縮します。この筋肉の収縮により食塊が食道へと押しこまれます。この動きは食塊を食道へ押しこむだけではなく、食べ物が気管へと逆流するのも防いでいます。

以上が摂食・嚥下のメカニズムです。摂食や嚥下に問題がある場合は、本人の噛む力、嚥下能力をよく観察したうえで、それに適した介護食を選ぶことが重要です。

老化に伴う嚥下機能の低下…その原因とは?

老化は皮膚のハリの低下や白髪の増加、筋肉量の低下、免疫力低下につながっていますが、嚥下機能も老化により機能低下を起こすことがわかっています。加齢により歯が少なくなる、または入れ歯の調子が悪いと咀嚼に影響してきます。うまく食事が噛めなくなると、唾液の分泌量や顎の筋力も低下。さらに摂食がしにくくなる悪循環へ。

また高齢者の場合、脳血管性の病気、例えば脳梗塞や脳出血、さらにパーキンソン病や重症筋無力症などの病気になると嚥下機能に障がいが起こる場合があります。神経や筋肉の障がいは嚥下機能の低下を招く要因に。認知症は高齢者に多い病気ですが、認知機能が衰えることにより嚥下機能が低下することもあります。高齢になると何かしら持病をもっていることが多いのですが、病気が嚥下能力の低下を引きおこす可能性も考えられます。神経性の病気、認知機能が低下する病気を発症している高齢者には、とくに注意深いケアが必要です。

嚥下障害については、あまり深刻に受けとめられない方もいるようですがそれは間違いです。食べ物がうまく飲みこめなくなると食塊が気管に入り、誤嚥性肺炎を引き起こす原因になります。肺炎は若い方にとっては深刻な病気ではありませんが、高齢になり体の抵抗力が落ちると命取りになることも。たかが嚥下障害と甘く見ていると、取りかえしのつかないことになるかもしれません。

嚥下障害に対してはリハビリが効果的です。リラックスした状態で口を大きく縦や横に広げる、頬を大きく膨らませる、またはしぼませるなどの運動をすると頬の筋肉を鍛えることができます。発声練習は口の筋肉を鍛えることができますし、口腔ケアを行うと口の中の雑菌が減少するため、誤嚥性肺炎を防止することができます。

「嚥下ピラミッド」で見る、要介護者本人に適した介護食

「嚥下ピラミッド」はすべての食事をレベル5~レベル0までの6段階で、摂食や嚥下のしやすさにより分類したものです。

レベル5はごく一般的な食事(普通食)を指します。主食は米飯でおかずは五目豆、ひじき煮など。摂食・嚥下障害のある方には摂取しにくい食事の内容です。レベル4は介護食(移行食)です。噛む力に問題のある方向けで、食事の水分が少ないと噛みにくいため、パサつかずなめらかに、そして一口で食べられる大きさに食材をカットします。主食は全粥ないしは軟飯、おかずの柔らかさはこしあん、かぼちゃの柔らか煮が目安です。

レベル3(嚥下食Ⅲ)は、食材に油分や生クリームなどを加えて柔らかく仕上げたものです。繊維の多い野菜や根菜類、魚肉類も、油分を加えることで食べやすく柔らかく調理できます。さまざまな食材が利用できるので味のバリエーションも多くなり、飽きがきません。主食は全粥、おかずの柔らかさは水ようかん、卵料理が目安です。

レベル2(嚥下食Ⅱ)以降になると嚥下訓練食になります。嚥下訓練食はレベル0がもっとも飲みこみやすく、レベル1、レベル2とレベルが上がるごとに飲みこみがむずかしくなります。レベル2の食事はミキサーなどで混ぜたドロドロの食材をゼラチンで固めたもの。レベル1にくらべると粘度が高くなります。ゼリーやフォアグラムース、ヨーグルト人参ゼリーなどの固さがレベル2のイメージに近くなります。

レベル1になるとプリンやネギトロ、重湯ゼリー、サーモンゼリーなどレベル2の食事よりもさらに柔らかく、水分の多いものになります。レベル1・2ともに主食は重湯ゼリーです。

レベル0はもっとも嚥下状態の良くない方が摂取する食事です。お茶や果汁にゼラチンを入れるお茶ゼリーや果汁ゼリーが、やわらかさの目安。レベル0の食事はあまり噛む必要はなく、嚥下しやすい形状、そして柔らかさに調整されています。嚥下機能に問題のある方はレベル0から訓練を始め、レベル1(嚥下訓練食)~レベル2(嚥下訓練食)~レベル3(嚥下食)~レベル4(介護食)~レベル5(普通食)と訓練を進めることになります。