うつ・鬱病でも対応が可能な施設特集

鬱病予防のためにも生きがいを持てる介護施設を

うつ病を発症する高齢者の数が増えています。身体的な衰えによる運動量の低下や、一人暮らしからくる孤独、近親者との死別など精神的なダメージなどがきっかけとなり発症する高齢者うつは、周囲が気づけないことも多いもの。もし発症してしまったら、専門医による適切な治療が必要であるとともに、日頃から予防に取り組むことも大切です。介護施設では高齢者の心の健康づくりに積極的なところも多くありますので、ご自身にあった施設を探しましょう。

うつ(鬱)病患者への対応が可能な老人ホームとは?

最近はストレス社会、長時間残業(過重労働)の問題がクローズアップされ、テレビや新聞などでで「うつ(鬱)病」が取りあげられることがふえました。この病気は世間の人たちに広く認識されはじめていますが、なかには「怠け者の言い訳」「怠け者病」と偏見をもっている方もいます。ここではうつ(鬱)病に関する情報と、うつ病患者受け入れ可能な老人ホームについてご紹介しています。

うつ(鬱)病の数は年々増加傾向にあり、患者数は70万人を超えると言われています。決して珍しい病気ではありませんし、誰でも発症する可能性があります。うつ病は気持ちの落ちこみや意欲の喪失が一時的なものではなく、長期にわたってつづく状態です。気分の落ちこみや意欲低下だけではなく、不安感や焦り、興味や喜びなど感情の喪失、集中力の低下、過剰な罪悪感などの精神的な症状があらわれます。こころの症状だけではなく、睡眠障害や疲労感、倦怠感、食欲減退、動機、息苦しさ、体の痛みなど体にも症状があらわれます。

うつ病の治療法は大きくわけて2種類、薬物治療とカウンセリングです。初診では看護師や医師に日頃の症状や悩みなどの問診をおこなう、その症状から医師が診断をくだします。うつ病と診断されるケースもありますし、うつ病になりかけているという診断がつくことも。症状が進行していればすぐに治療薬が処方され、服薬しながら定期的に通院することになります。

高齢者がうつ病になり、老人ホームへの入居を希望した場合はどのような点に注意すればいいのでしょうか?うつ病では意欲低下や不安感、感情の喪失、睡眠障害、食欲減退、体の痛みなど、さまざまな症状がみられます。睡眠障害は入眠障害(寝付けない)、中途覚醒(真夜中に起きてしまう)、早朝覚醒(本来起きる時間ではない早朝から起きてしまう)の3種類に分類されますが、老人ホームの場合は介護スタッフが24時間365日施設に常駐していますので、目が覚めても職員とともに一緒に過ごす、お茶を飲むといったケアは可能です。

食欲減退に関しては、食事介助で介護スタッフのケアを受けることはできますが、もともとない食欲を職員がもとに戻す、改善させることは基本的にできません。食欲不振が長く続くと免疫力低下、筋力低下、脱水症状、骨密度低下、認知機能低下などさまざまな症状を引きおこします。介護施設は生活の場であり、病気治療の場ではありません。そのため通院して病気の治療をおこなう、また症状が緩和しない場合は状況によって入院する必要があります。

うつ病患者の受け入れが可能な老人ホームであっても、本人の症状やその深刻さによっては入所を断られるケースもあります。入所前に施設側の職員とよく話し合いましょう。

高齢者に特有のうつ病…って何?

高齢になると肉体的な衰えや自身の病気、人間関係や住環境の変化、配偶者との死別、経済的な状況など「悩み」が増えていきます。高齢になると経済的にも精神的にも安定した生活がおくれるというイメージがありますが、必ずしもそうとは言えません。高齢者のうつ病有病率は約13%と言われており、決して少なくありません。うつ病になりやすい年代は、男性の場合40歳代がもっとも多くなっています。ところが女性は30歳代から70歳代まで患者数が多い状況がつづいており、60歳代以上になると女性のうつ病患者は男性にくらべて約2倍になっています。

では高齢者がうつ病(老人性うつ病)を発症する原因はどこにあるのでしょうか?

1・配偶者の死

2・自身の病気、ケガ、またその後遺症

3・生活環境や家族構成の変化

配偶者の死や病気をきっかけにしてうつ病を発症するケースがありますが、これはどういうことなのでしょうか?それまで頼りにしていた旦那さんを亡くすと経済的に困窮する可能性も高くなりますし、家長としておこなってきたことをすべて一人で背負わなければなりません。逆に奥様が亡くなると、それまでまかせっきりだった家事を一人でこなす必要があります。そのストレスや孤独感によってうつ病を発症する可能性も。

高齢になるとさまざまな病気リスクが高くなります。なかには深刻な病気になる方も。「もう病気が治らない」「このまま病気で死ぬのではないか」という不安感や絶望感、また病気が治っても後遺症がのこることも将来への希望を失う原因になります。これらの原因によって老人性うつ病を発症する可能性が高くなります。

生活環境や家族構成の変化は、老人ホームへの入所や息子一家と同居をはじめるなど、住環境や人間関係が変わってしまうことも老人性うつ病の原因になります。老人ホームへの入居や引っ越しは、それまで慣れ親しんだ環境が急に変化することになり、本人にとっては大きなストレス。「最近様子がおかしい」「元気がない」と思えるときは、早めに医療機関を受診しましょう。

ではつぎに老人性うつ病の症状についてご説明しましょう。老人性うつ病で多い症状には「体のあちこちが痛いといつも言う」「趣味に興味がなくなった」「気分が落ちこみ、口数が減る」「もの忘れが酷くなったという」などのほかにも、実際は家にお金があるにもかかわらず「お金がない」と周囲にいう貧困妄想、窓の外に誰もいないのに「誰がいる」と叫ぶ幻視などの症状がでることも。これらの症状は認知症や統合失調症と見分けがつかないこともあります。医師も100%正しく病気を判断できないケースもあるため、患者の症状を日々観察する必要があります。

「老人性うつ病」と診断されていても、記憶力が低下する、徘徊、何度も同じ会話を繰りかえすなどの症状がみられる場合は「認知症」を発症していると診断がつくことも。老人性うつ病と認知症を同時に発症することも十分考えられますので、家族が「うつ病だから認知症にはならない」と勝手な判断をしないことです。少しでもおかしいと感じられた場合は、医療機関を受診しましょう。

うつ病患者の自殺を防ぐためにも正しい知識を

「年齢別自殺者数の推移」のデータをごらんください。2014年のデータでは全体の自殺者数は25,427名となっており、その年齢別の内訳をみるともっとも多い年代が60歳代で4,325名、つぎが40歳代の4,234名、そして50歳代の4,181名とつづきます。若者の自殺はテレビや新聞などで大きく取りあげられ、とくにいじめによる自殺は社会に大きな衝撃をあたえますが、じつは60歳以上の高齢者の自殺者数は全体の約4割を占めており数が多くより深刻なのです。

では高齢者の自殺の原因・動機についての円グラフをみてみましょう。高齢者の場合、一番多い動機は「健康問題」で全体の50.6%。高齢になると免疫力や体力の低下、また生活習慣などにより病気にかかりやすく、なにかしら持病をもっていることも珍しくありません。また重篤な病気になるケースも少なくありません。「もう病気は治らない」と考えると将来に希望がもてなくなり、絶望して死を選ぶ可能性も。同居する家族に対し「もうこれ以上迷惑をかけたくない」という家族を思う気持ちから、自殺をする高齢者もいます。ほかに高齢者の自殺の原因・動機としては「経済・生活問題」が16.2%、「家庭問題」の14.3%がつづきます。

| 家庭問題(3644人) | |

| 健康問題(12920人) | |

| 経済・生活問題(4144人) | |

| 勤務問題(2227人) | |

| 男女問題(875人) | |

| 学校問題(372人) | |

| その他(1351人) |

高齢者の自殺に健康問題や経済・生活問題、家庭問題などのトラブルがひそんでいますが、これらの問題に直面する高齢者がすべて自殺するわけではありません。これらの問題にくわえ、こころの病気(うつ病や統合失調症)を発症した場合に、自殺する可能性が上昇するのです。

うつ病は、認知症や統合失調症などと同じ脳の病気です。決して「なまけ者の病気」ではありません。真面目で手抜きができない、しっかりした性格の方が発症しやすいと言われています。気持ちが落ちこむ、生きる意欲がなくなる、朝はとくに体が動かないなどの症状は、抗うつ剤を服用することでずいぶん良くなります。「うつ病は恥ずかしい病気」「なまけ者の言い訳」と誤解してはいけません。うつ病患者の自殺を防ぐためにも、患者本人はもちろん、周囲の人たちも正しい知識をもちましょう。

生活保護受給者でも入れる施設特集

生活保護を受けている人でも入居できる介護施設はあり、介護付有料老人ホームなども、最近は生活保護者を受け入れる所が増えてきした。

「入居できても利用料が払えないのでは?」と心配する人もいると思いますが、入居後も住宅扶助や生活扶助などの保護費が受けられるので、施設の月額利用料が保護費や年金収入内で収まれば、毎月の支払いも可能です。

さらに、自治体や介護施設によっては減額措置をとってくれる所もあります。そういった情報は生活保護担当のケースワーカーや地域包括支援センターのケアマネージャーが持っていることが多いので、入居の相談をしてみると良いでしょう。

費用負担の上限額はどのくらいか

費用の上限金額はその人の収入などによって違うため、一概には言えません。生活保護者が介護施設に入居する場合は、住宅扶助などの保護費と、年金収入で費用をまかないます。

毎月もらえる年金額も人によって違いますので、生活保護を受けている人は、市町村の生活保護担当者やケースワーカーなどに自分の費用上限額を計算してもらうと良いでしょう。

生活保護を受けている人は介護保険サービスの利用料が免除されますので、実際に負担する費用は安く抑えられることが多いようです。

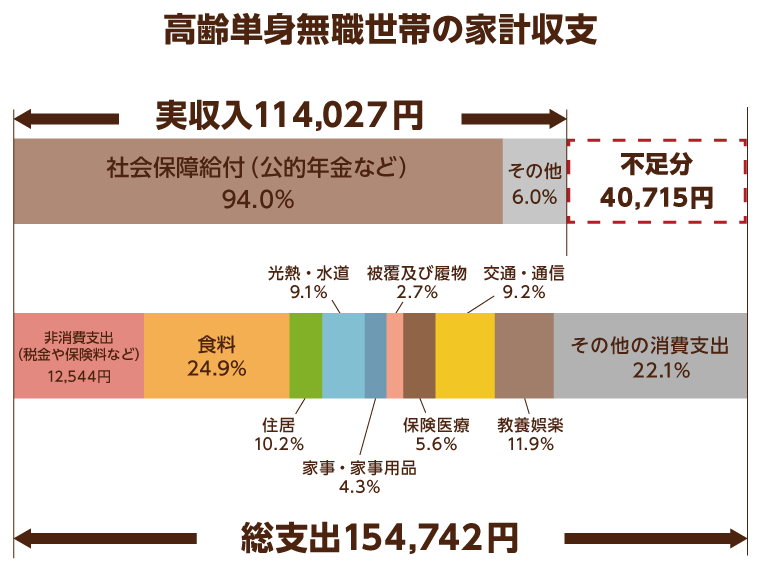

年金受給額と老後の費用

年金の受給額は平均どのくらい?

定年退職後の年金受給額は、厚生年金や国民年金を納付した額によって決まります。2016年の厚生労働省の調査によると、大学卒業後すぐに就職してから60歳の退職まで厚生年金を納付し続けた人の場合、年金の平均受給額は、国民年金が毎月5万5,000円ほど、厚生年金が毎月14万5,000円ほど。すなわち毎月20万円ほど年金をもらえる計算です。

しかしこれは一般的な金額であり、もらえる年金は納付していた年数にもより、ずっと自営業を営んでいた人は国民年金のみの給付となります。さらに、障害年金をもらっている人は国民年金を受給できませんので、人によって毎月の年金受給額には差が発生します。区役所の年金課などに行けば概算をしてもらえますので、自分の受給額を教えてもらうと良いでしょう。

老後にはどのくらいのお金が必要か

総務省の資料によると、老後に必要なお金は退職前の生活費の7割ほどとなるようです。例えば月20万使っていた人は、退職後は14万円ほどで生活している人が多い、という統計が出ているのです。

すなわち、年収500万円もらっていた人が60歳で定年退職し、90歳まで生きた場合、500万円×0.7=350万円が1年間の費用となります。月に換算すると、毎月約29万2,000円。一概には言えませんが、毎月の年金額は20万円程度ですので、年金だけではやや現実的とは言えなさそうです。

年金と老人ホーム入居

価格が安い老人ホームは競争が激しい

一般的な有料老人ホームの月額利用料は6万円~20万円程度。厚生年金をしっかりと納付した人なら年金を20万円程度もらえますので、何とか支払える金額ですが、国民年金のみ受給している人は厳しいでしょう。

今の日本では、厚生年金をあまりもらえていない人、国民年金だけの人が多いという現状。さらに、もらえる額も徐々に下がっており、年金だけで老人ホームに入居するのは難しいのも事実です。そのため、ケアハウスのような低価格の施設の競争率がますます激しくなっています。

年金のみでの老人ホーム利用は可能?

年金だけでは厳しいといっても、退職後に年金以外の収入がある人はあまりいないでしょう。年金だけで老人ホームに入居するためには、ケアハウス(軽費老人ホーム)のような格安の施設を選ぶか、生活保護を利用します。生活保護が適用されると月額利用料の中の家賃や介護保険サービス代などが控除されますので、老人ホームでの生活も現実的となります。

一方で、おむつ代などの日用品の費用や、病気の際の病院代などは別途かかるため、年金の収入のみで老人ホームへの入居を考えている人は、しっかりと必要な費用額を計算した上で入居を考える必要がありそうです。

生活保護受給者が老人ホームを探すときに注意するポイント

生活保護の受給金額は、市区町村の家賃相場や物価、世帯人数や収入などによって変わるため、一人ひとり違います。そのため、あくまで一般的な話になりますが、一人暮らしの方の場合、家賃扶助と生活扶助を合わせると、月額は概ね8万2,000円~12万9,000円程度。

特に市町村によって生活保護の扶助額の上限が違いますので、お住まいの場所と違う市町村で老人ホームを探す場合は、上限などを確認しておきましょう。万が一、老人ホームの入居を決めた後にもらえる保護金の限度額が違っていたら、入居を断念せざるを得ないといったケースも存在するようです。

一般的には都心部の方が毎月の費用は高く、郊外や山間部の老人ホームの方が格安な場合が多いです。生活保護受給者が入居できそうな老人ホームを探す場合、都心から離れたエリアで探した方が、入居先が見つかる可能性が高まります。

最近はホームページなどに「生活保護OK」と明記している老人ホームも増えました。書いていない場合も、地域包括支援センターのケアマネージャーに相談することは一考でしょう。