即入居可・空室有りの施設特集

入居をお急ぎの方はこちらです!

世の中にはこれだけ数多くの介護施設があっても、理想の施設を見つけるのが難しいだけでなく、そもそも空き室があるかどうかという問題もあります。一方で、「退院が迫っている」「急に認知症が進行した」といった理由から、すぐにでも施設に入居したいと考えている方も多いでしょう。施設選びのポイントは、「即入居可・空き室あり」だからといって決して焦らないこと。そのアピールにすぐに飛びつくのではなく、あくまでじっくりと検討して、その上で理想の施設に空き室があれば、その時点で即入居…という流れがベストと言えるでしょう。

「みんなの介護」には最新の空室情報が載っています!

退院や急な家族の事情などで急いで施設入居を考えている場合、すぐに入居できる空室のある施設を見つけることが入居の近道です。

空室があれば契約もスムーズ、空きを待つ時間が短縮できるので、入居を急いでいる方にとっては空室の有無はとても大切なチェックポイントとなります。

最新の空室状況などが随時更新される「みんなの介護」では、すぐに入居したいという方が空室のある施設の中から希望する入居条件や入居費用を絞り込み、見つけることができます。

お部屋の様子など、写真を見ながら候補を絞り、問い合わせをすれば入居したい施設探しも簡単です。検索の際には新着・更新順に並び変えることで、最新の空室状況がわかりますので、確実といえるでしょう。

即入居をご希望の場合は、入居時の負担が小さいサービス付き高齢者向け住宅や住宅型・介護付き有料老人ホームがオススメ。こうした施設は、入居時費用が0円もしくは敷金のみの施設も多くありますので、金銭的負担も少なく安心です。

特養の待機中に一時的に入居というのもひとつの手

費用も比較的安く入居できる特別養護老人ホームは、高齢化に伴う需要の増加によってすぐには入れない「待機が必要な施設」となっています。

2015年度の介護保険制度改正により、特養への入居には要介護度3以上という入居条件が加えられたものの、依然として都市部を中心に入居までの期間、不安な時間を過ごしている入居希望者が多いのが現状です。厚生労働省が発表している報告では、2014年3月時点での特別養護老人ホーム待機者人数はおよそ52万人。政府が介護離職防止のために特別養護老人ホームの整備に向けて動きを進めているとはいえ、慢性的な人材不足によりベッドの空きはあっても、ケアをする人がいないという理由から入居者を受け入れられない施設も増えています。

特別養護老人ホームに入居するには、まず「診断情報提供書」や「健康診断書」などの書類とともに待機者として登録をすることが必要です。その後、施設や地域、申し込まれる方の状況によりけりですが数ヶ月から半年、場合によっては1年以上の待機期間があることもしばしば。

入居にあたっては申し込み順ではなく、入居希望者の介護度や認知症の症状、家族の介護負担、居住環境などを総合的に判断して、必要があると判断された人から入居します。2015年度の改正により「とりあえず特養に申し込みをする」という人が減っていることが期待はできますが、いつ入れるかはっきりとわからない特養入居までの待機期間は不安なもの。特養待機中の家族の介護負担や生活環境を改善するためにも、登録後一時的に民間の有料老人ホームなどに入居することも考えておくといいでしょう。

最近では、特養待機者のニーズに応える形で、負担が少なく短期入居ができる施設であれば入居までの期間安心して生活することができます。有料老人ホーム以外では、訪問介護を利用する形で介護ケアが受けられるサービス付き高齢者向け住宅も選択肢の一つ。賃貸借契約により一般のアパートのように入居することができますので、介護ケアが受けられるのであれば短期入居や期間限定の入居として考えてもいい選択肢です。

探し方のポイントとしては「入居時費用が安いこと」「年金受給と少しの負担で入居できる有料老人ホームを探すこと」。特養の待機期間中の過ごし方として、介護を必要とするご本人と、家族にとって一番いい方法を考える際には、ぜひ有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅などへの入居も視野に入れてみましょう。

空室があっても入居までの期間は2週間くらいが一般的!?

急いで入居先を探している方にとって、気になるのが老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の入居までに最短でどのくらいかかるか、という問題です。

施設に空室があり、介護度や保証人など審査に問題がなくスムーズに入居まで進んだとしても、入居するまでの期間は一般的に2週間程度かかります。空室がない場合には、空きが出るまでの期間を待たなければいけませんから、更に時間がかかってしまうのは、想像がつくことですよね。

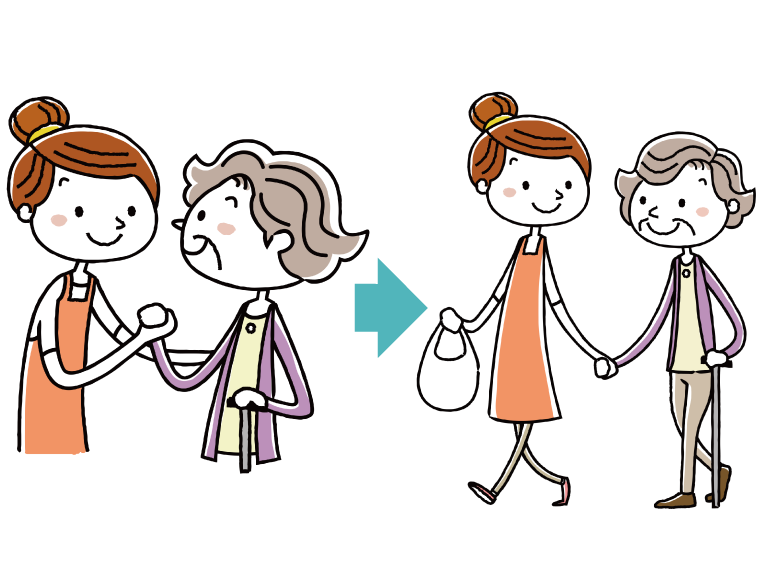

有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅に入居するまでの大まかな流れは次の通り。

- 1.問い合わせ

- 2.見学・相談

- 3.入居申し込み

- 4.必要書類提出

- 5.面談

- 6.審査

- 7.体験入居

- 8.正式に契約・入居

書類などを準備し、スムーズに入居までたどり着けたとしても、どうしても2週間はかかってしまいます。また、失敗しない施設選びをしたい場合には、体験入居や見学、直接担当者と顔を合わせての相談などは必須です。

例えば見学をする際には、見学時間によって把握できる施設の様子はさまざま。お昼どきなら食事風景を見られますし、昼過ぎならレクリエーションの様子をチェックすることができる可能性もあります。皆さんの中で重視したいポイントに合わせて見学時間を考え、気になる場合には何度か足を運ぶことで納得のいく施設選びができるのです。

また、入居申し込みをした後に提出する書類には、「健康診断書」や「診断情報提供書」が必要です。これらは、病院に予約して健康診断を受けたり、主治医に記入を依頼する必要がありますので、準備にはそれなりの時間がかかります。場合によっては施設側で急ぎの人の対応として、施設のかかりつけ医が担当してくれることもありますので、すぐに入居したい場合には、その旨を伝えるといいでしょう。

入居してから「イメージと違った…」「こんなはずではなかった…」と思うようなことにならないようにするためには、最後に契約数前にできれば体験入居をしたいところ。体験入居は、見学だけではわからない施設の様子を体験できますし、入居されるご本人とあっている施設かどうか、職員の対応はどうか、などをチェックすることができます。

こうした流れを経て無事に入居に至るわけですから、最短でも2週間程度必要なことがわかるのではないでしょうか。空室があったとしても入居までにかかる期間は一般的に2週間程度ということを頭に入れて、入居までのスケジュールを考えましょう。

入居手続きの流れの基本は7つのステップ

空室のある施設を見つけ、実際に入居手続きを始めるにあたって、必要な手順は次の7ステップとなります。

| 資料請求・問い合わせ | サイトから気になる施設を見つけたら、気軽に資料請求してみましょう。 みんなの介護からは、見学予約もできますので、お急ぎの方は見学も予約し、実際にご自身の目で確かめてみましょう。 |

|---|---|

| 見学・相談 | こだわり条件や、立地などを加味してきになる施設を見つけたら、見学や実際に施設担当者へ相談をします。 見学予約は早めの予約がオススメです。施設見学はスケジュールを調整するのに時間がかかる場合もありますので、余裕を持って申し込むようにしましょう。 |

| 面談 | 見学、体験入居などを経て契約に進む場合には、施設担当者などとの面談が行われます。 面談は普段の生活の様子や介護度、ケアの方針などを決定する大切なステップです。直接施設に本人が行くことが難しい場合には、病院や自宅まで担当者が足を運んでくれることとなります。 |

| 必要書類提出 | 施設に入居する場合、「健康診断書」などの書類提出が必要です。健康診断書の取得には2週間以上時間がかかることもありますので、準備は早めに進めておきましょう。 |

| 審査 | 保証人や介護度などをもとに、面談の内容を受けた審査が行われます。身体状況や金銭面の確約などについてが主に検討されます。 身元保証人の精査についてはこの段階で行われることとなります。身元保証人がいない方は、民間の保証会社などを利用することも可能です。 |

| 体験入居 | 見学の結果、入居を前向きに検討する場合には、できる限り体験入居をすることがオススメです。 見学ではわからなかったスタッフのサービす対応や施設の様子、ご入居される方に雰囲気があっているかなどを実際に確かめられます。 また、空室がないと体験入居が難しい場合もありますので、空室の有無などもチェックしておくといいでしょう。 |

| 契約・ご入居 | 体験入居や書類提出、審査などを経て、無事に入居先の施設が決まったら、正式に契約を結びます。 契約にあたっては、しっかりと重要事項説明書に目を通し、サービス内容や支払い内容の内訳などをチェックしましょう。 |

書類などを準備する時間、体験入居や見学日の調整などを考えると最短でも2~3週間はかかる資料請求から入居までの期間。スムーズに入居をするためにも、大まかに入居までの流れを頭に入れておきましょう。

ここまで見てきたように、入居先候補を見つけてから実際に入居するまでには意外とたくさんのことをしなければいけません。

最短でも2週間から3週間、一般的に1ヶ月~2ヶ月はかかります。空室がない場合には、さらに時間がかかることが考えられますので、早めに準備を進めることがスムーズな入居のポイントでう。

リハビリが行われている施設特集

リハビリは高齢者の生活で重要な役割を果たしている!

リハビリとは、身体機能に障がいのある方が、可能な限り社会生活を送るための能力を取り戻すための訓練のこと。特に高齢者では、加齢による機能低下の他にも病気の後遺症などによって障がいがある場合が多く、リハビリは日常生活の中で重要な役割を果たしています。当然、リハビリを行っている介護施設も多く、注力しているところでは理学療法士や作業療法士といった専門家を常駐させていることも。例えば料金体系や食事、居室の設備などと同様に、リハビリという点でも将来のことを考えた上で施設選びをしたいものですね。

リハビリは高齢者の生活で重要な役割を果たしている!

リハビリとは、骨折や脳梗塞、脳卒中などの病気による後遺症に対する機能訓練です。脳血管障害が起きると脳の中枢神経がダメージを受けることで、体がうまく動かせない、体がマヒする、力が入らないなどの「運動障害」や、言葉がうまく出てこない、発音がしにくいなどの「言語障害」、冷たさや暑さ、痛みを感じにくくなる「感覚障害」、うまく食事が飲みこめない「嚥下障害」、失禁や尿意が感じられなくなる「排泄障害」などが単独、または複数の障害としてあらわれます。これら「機能障害」をすこしでも改善させるためにリハビリはあります。

リハビリは「機能障害」を改善する以外にも、残された機能を活用していくこと(動かない右手ではなく、マヒのない左手を使うことなど)、保護具の活用、障害が残っても部屋に手すりを設置するなど住環境をととのえることで、本人の自立を助け生活しやすくなるように工夫することができます。これらのアプローチを活用して生活を再建し、社会に復帰することや心の問題を改善していくことがリハビリの大きな目的です。「リハビリ」と一言で言っても、さまざまな角度からアプローチすることが可能です。

リハビリには多方面からのアプローチが可能ですので、そこに関わるスタッフの数も多くなります。リハビリテーション科専門の医師を中心にして看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、ソーシャルワーカー(社会福祉士)、義肢装具士、臨床心理士、機能訓練士など、さまざまなスタッフが関わることがあります。とくに医師の役割は重要で、病気や後遺症の診断、判断はもちろん、治療方針やリハビリの方向性を決め、すべてのスタッフに指示を与えます。多くのスタッフをまとめる立場なので、医療に関する知識だけではなく高いコミュニケーション能力も必要です。ちいさなオーケストラの指揮者のような存在です。医師の采配がいい加減だと、スタッフはもちろん患者も混乱してしまいます。しっかりした医師が在籍する病院やリハビリ施設を選びましょう。

さらにリハビリには、障害を予防するという役割も。高齢なると筋肉量が落ち、なにもせずに横になっているとどんどん体力が落ちていきます。とくにもともと筋肉量の少ない女性は、運動不足によりさらに体力が落ちる危険もあります。

最近は「フレイル」(英語のfraility:フレイルティ:虚弱という意味が語源)と呼ばれる虚弱状態の高齢者が増え、要支援・要介護者予備軍になっていることが指摘されています。体力が衰え、関節が固くなり筋肉量の落ちた高齢者は骨折などのケガをすると、より大きなダメージを受ける恐れがあります。そのような障害を事前に防ぐのもリハビリの役割です。体力や筋力の衰えた高齢者が適切な運動を行うことでケガの予防になりますし、体力がつくことで日常動作はもちろん、地域のイベントや友人との交流も行いやすくなります。

リハビリは後遺症や障害が起きたあとに受けるものではなく、障害やケガを予防するために積極的に利用するものでもあるのです。とくに体力の低下しやすい高齢者は体を動かすこと、運動することを生活のなかにどんどん取りいれるとよいでしょう。

介護施設で行われるリハビリとは?

介護施設でもリハビリが行われていますが、その実態は各施設によって差があるため、利用者自身の目で見極めるしかありません。

有料老人ホームの場合は「一般型」と「外部サービス利用型」の2種類の施設がありますが、一般型である介護付き有料老人ホームは定額サービスとなっており、介護保険で使えるサービスを入居している施設ですべて使いきる必要があります。そのようなルールがあるため、他の事業所が運営するデイサービスや訪問介護サービスを同時に利用することができません。入居している介護付き有料老人ホームが「あらかじめ設定したリハビリメニュー」を受けることになります。

介護付き有料老人ホームが提供するリハビリは各施設によって違いがあります。理学療法士が個別に週2回指導する本格的な施設もありますし、朝のラジオ体操やレクリエーションでの運動がリハビリがわりの施設もあります。機能訓練を多く受けたいのであれば、リハビリに特化した有料老人ホームを選択することが重要です。ではどうすればリハビリに特化した介護付き有料老人ホームを見つけることができるのでしょうか?

介護付き有料老人ホームの場合、職員の配置基準に「理学療法士や作業療法士を必ず配置せよ」という基準はありません。その前提で考えると、理学療法士や作業療法士が直接指導してくれる施設、立派な機能訓練室があり専用の運動器具が充実している施設は、リハビリにかなり力を入れていると判断できます。

多くの有料老人ホームでは、看護師や准看護師が機能訓練指導員として働いています。機能訓練指導員は利用者の歩行訓練や筋力アップのためのトレーニング、マッサージなどの機能回復のための運動を指導し、利用者に合った機能訓練計画書を作成する、レクリエーションを実施するなどさまざまな業務に従事しています。この機能訓練指導員は資格取得のための試験が存在しませんので、理学療法士や言語聴覚士、作業療法士はもちろん、看護師や准看護師、あん摩マッサージ指圧師、柔道整復師の資格があれば誰でもなれます。

外部サービス利用型の住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者住宅では、利用者が好きなように外部サービスを利用することができますので、通所リハビリ(デイケア)や訪問リハビリテーションなどのサービスを自由に組み合わせて利用しましょう。もしも本格的なリハビリが必要であれば、有料老人ホームよりもリハビリテーション病院や介護老人保健施設に入所する方が無難です。

有料老人ホームでのリハビリと、リハビリ専門病院のそれとは質が違うことも覚えていてください。リハビリ病院では失った機能回復のため、また残った機能を活用するために積極的に訓練を行いますが、介護付き有料老人ホームの場合は生活リハビリを中心に行い、機能を回復させるよりも機能を維持させることが主軸となっています。生活リハビリは、居室から食堂まで自力で歩行する、一人でトイレに行く、散歩をするなど日常生活で体を動かすことです。日常的な活動を積極的に行うことである程度身体機能の低下を防ぐことはできますが、本格的なリハビリはあまり期待できません。

高齢者のためのリハビリは主に4種類

高齢者のためのリハビリに対しては、主に4種類の資格をもった方が担当しています。それが「理学療法士(Physical Therapist:フィジカル・セラピストを略してPT)」「作業療法士(Occupational therapist:オキュペーショナル・セラピスト 略してOT)」「言語聴覚士(Speech-Language-Hearing Therapist:スピーチ・ランゲッジ・ヒーリング・セラピスト 略してST)」「視能訓練士(Orthoptist:オルソプティスト 略してORT)」です。

それぞれのスペシャリストやその種類についてご説明しましょう。

リハビリと言えばまずイメージできるのは「理学療法士(PT)」ではないでしょうか。理学療法士は、病気やケガによって体に障害が残ってしまった場合、生活の基本となる動作をスムーズに行えるように機能回復のためのサポートを行うスペシャリストのことです。日常的な動きの代表は「立つ・座る・歩く」ですが、これら日常動作を問題なく行えるように筋肉の強化、関節の可動域の拡大、痛みの軽減を歩行訓練や動作練習などの運動療法により改善させるのが理学療法士の役割です。温熱や電気刺激などの物理療法も加えて痛みを低減させ、スムーズに運動できるように支援します。さらに一歩踏みこんだ発想として、障害が発生することが予測できる方に対して「予防」の観点からリハビリを行うこともあります。障害を予防することも理学療法士の大事な仕事のひとつです。

「作業療法士(OT)」が支援する「作業」は着替えや入浴、トイレ、食事をとる、料理をつくる、洗濯をするなど自立した生活を送るための動作が含まれているのはもちろん、仕事や余暇を楽しむこと、地域との連携など、社会的なつながりをつくることもその範囲に入っています。作業療法士がサポートするのは「基本的動作能力」「応用的動作能力」「社会的適応能力」の3つです。応用的動作能力は食事やトイレ、入浴、家事など自立した生活をするために必要な能力のことですが、理学療法士の支援範囲とほぼ重なっています。理学療法士が「立つ・座る」などの基本的な機能をある程度回復させたのち、作業療法士が着替えや入浴、家事など日常生活で必要な動作をサポートします。作業療法士の支援は日常生活のための動作にとどまらず、最終的には利用者の社会復帰を目指します。日常動作だけではなく、社会復帰の道筋をつけるのが作業療法士の役割なのです。

「言語聴覚士(ST)」は「言語を話す」「言語を聞いて理解する」「会話をする」といった、言葉によるコミュニケーション能力をサポートする役割を負っています。言葉の問題だけではなく、摂食や嚥下に問題のある方の支援も行います。このような説明をすると「人間だれでも言葉を聞いて理解できるのだから、支援は必要ない」と考えてしまいますが、脳卒中や脳梗塞の後遺症で言葉が出てこなくなったり、認知症で認知機能が低下した結果、会話ができなくなることも少なくありません。なかには食べ物をうまく飲みこめなくなることも。嚥下障害は誤嚥性肺炎を引き起こすことがあるため、高齢者にとっては命取りです。これら症状の程度を試験により見きわめ、医師の指導の元にトレーニング計画を作成するのも言語聴覚士の役割です。発声のための筋力トレーニングや、カードを使って言葉を思い出させる、言葉を引き出すトレーニング、実際に文章を読み発音する訓練、言語聴覚士の口を真似て発音する訓練など、さまざまなアプローチから言葉をつかってスムーズに日常生活が送れるように支援します。

最後の「視能訓練士(ORT)」は視力に特化したスペシャリストです。視能訓練士は、眼圧検査や視力・屈折検査などの各種眼科検査を正確に行い、データを収集して眼科医に提供するのが大きな役割です。また高齢になると、緑内障や白内障など加齢による目の病気や糖尿病の合併症による眼病により、視力が極端に衰えた方も少なくありません。眼病患者に残された視機能をできるだけ活用し、QOLを向上させるのも視能訓練士の仕事です。あまり広く知られていないスペシャリストですが、その活躍の場は病院だけではなく、乳幼児健診や学校健診、地域の集団検診、老人ホームなどにどんどん広がっています。