日中看護師常駐の施設特集

日中看護師常駐の施設で安心の医療ケアを

日々の健康管理はもちろん、医療サポートも充実した環境で毎日を過ごしたいと思うのは当然のこと。介護施設のなかには、病院併設型や日中看護師常駐など医療面での受け入れ体制が充実した施設も多くあります。日中看護師常駐なら日々の健康相談や投薬チェックなどが可能という安心感は計り知れないもの。一日中医療ケアを受けられる24時間体制で看護師がいる施設も人気ではありますが、痰の吸引や胃ろうが必要ないなら、日中だけの看護でも充分な場合もあるという点も抑えておくべきポイントです。納得できるサービスを受けられる施設を探していきましょう。

インスリン投与やストーマ管理、たん吸引なども可能に

高齢になると、どうしても出てくるのが健康面での不安です。糖尿病によるインスリン投与やストーマ管理、たん吸引など医療的なケアを必要とする方はもちろんのこと、年齢を重ねた方であれば日々の健康管理サービスが充実していることは大きな安心材料になります。

老人ホームなどの施設の中には、看護師が常駐していたり、病院が併設されていたりする施設があり、こうした施設では医療・看護サポートの充実が期待されます。

例えば、看護師が常駐している施設であれば医療サポートが必要な方の看護ケアやチェック体制も専門的なケアが受けられます。

また、ちょっとした体調不良時にも気軽に健康相談ができるという安心感がありますよね。

服薬する薬の多い方ならば、投薬チェックや服薬管理をしてもらうことで、誤飲や副作用による不調などを予防したり早期発見できるというメリットも。

有料老人ホームに入居する方にとって、ご自身の病気など身体状況にあった医療・看護サービスが受けられるかはとても大切な確認ポイント。

有料老人ホームの中でも、介護付き有料老人ホームの場合は、看護師を入居者の人数に応じて配置しなければいけません。

<介護付き有料老人ホームの看護師配置基準>

- 入居者30人まで:看護師1名配置

- 入居者31〜80人:看護師2名配置

- 入居者81〜130人:看護師3名配置

この配置基準は、あくまでも常勤換算のため、看護師が日中のみ常駐というケースがほとんどです。裏を返せば、夜間も看護師が常駐しているホームは手厚い看護ケアが期待できるといえるでしょう。

また、住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅では看護師の配置は特に定められていませんが、独自に医療・看護ケアの充実を図るため、看護師を常駐させている施設もあります。

医療法人運営のホームや、クリニック併設型などのホームであればさらに安心です。

胃ろうや点滴、ストーマ管理、夜間のたん吸引などのケアはそれぞれ対応状況が異なりますから、入居時にきちんと確認をしましょう。

老人ホームの看護師の人員配置基準とは?

老人ホームの場合、入居者に対して適切なケアやサービスを提供するために介護スタッフや看護スタッフの配置が定められています。

特に、医療行為についてはたん吸引など資格を持っていないとできないケアがありますので、スタッフの配置状況は医療ニーズの高い方ほど確認することが必須。

法律では、介護付有料老人ホームでは看護師を一定基準以上の人数を配置することが義務づけられています。例えば入居者30人以下の介護付有料老人ホームの場合、看護師は最低1名の配置が必須。31人以上80人以下の場合は最低2名の看護師配置が義務づけられています。

| 入居者 | 看護師 |

|---|---|

| 30人まで | 1名配置 |

| 30人以上80人以下 | 2名配置 |

| 81名~130名 | 3名配置 |

ただし、この場合あくまでも常勤換算法で考えますので、日中のみ常勤というケースも少なくありません。夜間も看護ケアが必要な方は、24時間看護師が常勤する施設かどうかを確認しておきましょう。

また、同じ有料老人ホームでも、住宅型有料老人ホームでは特に看護師の配置基準が定められていませんので、看護師がいないホームも少なくありません。独自に看護師を日中配置、24時間配置しているホームもありますし、訪問看護サービスとの連携を図っている施設もありますので、検討される施設の対応内容をチェックしてみましょう。

ただし、住宅型有料老人ホームの場合、施設としての介護保険適用がありませんので介護や看護ケアを受ける場合、外部の介護保険事業所のサービスを利用することとなります。

看護師が常勤していなくても、看護ケアが必要な場合は、訪問看護ステーションによるケアを受けることで看取りや医療対応を可能としている施設もあります。住宅型有料老人ホームなら、看護ステーションが併設されていれば安心といえるでしょう。

日中看護師がいる施設は、どんな人が入居対象になる?

日中看護師が常駐する施設は、看護ケアの充実が期待されますが、いったいどんな方が入居できる施設なのでしょうか。

胃ろうや糖尿病、インスリンの回数、たん吸引、ストーマ管理など入居される方によって異なる看護・医療ケアに対応しているかは、各施設のページの「看護・医療体制」から確認することができます。

| 病状 | 病状 | 病状 |

|---|---|---|

| 介護食 | 流動食・嚥下食 | リハビリ |

| 糖尿病・インスリン | 胃ろう | 鼻腔・経管栄養 |

| ストーマ・人工肛門 | 在宅酸素療法 | 人工呼吸器 |

| 褥瘡・床ずれ | たん吸引 | 人工透析 |

| 気管切開 | 中心静脈栄養(IVH) | カテーテル・尿バルーン |

| ペースメーカー | 筋萎縮性側索硬化症(ALS) | 誤嚥性肺炎 |

| 喘息・気管支炎 | 肝炎 | 結核 |

| 疥癬 | 梅毒 | ヒト免疫不全ウイルス感染症(HIV) |

| ブドウ球菌感染症(MRSA) | アルツハイマー型認知症 | 脳血管性認知症 |

| 前頭側頭型認知症・ピック病 | レビー小体型認知症 | パーキンソン病 |

| 廃用症候群・生活不活発病 | うつ病 | 統合失調症 |

| リウマチ・関節症 | 骨折・骨粗しょう症 | 脳梗塞・脳卒中・クモ膜下出血 |

| 心筋梗塞・心臓病・狭心症 | がん・末期がん |

なかでも、たん吸引や気管切開、IVH(中心静脈栄養)、床ずれなどは24時間の看護・医療ケアが必要な場合も多いため、日中だけでなく夜間も看護師がいる施設の方が安心です。

近年、介護スタッフでも一定の研修を受けた場合にはたん吸引などの医療ケアを行うことが認められている場合があり、施設によっては、こうした介護スタッフを看護師と併せて常駐させている場合があります。そのため、対応の可否については施設によって異なりますので、問い合わせが必要です。

事前に絞り込むためにも「看護・医療体制」の対応疾病を確認することが大切です。

もちろん、まだまだお元気な方が日中看護師が常駐する施設に入居するメリットももちろんあります。例えば日頃の健康管理をしっかりと受けられる点、万が一の体調不良や病気の際にも安心できる点などがメリットとして挙げられます。

長く住むことを考えると将来に備えて看護体制が充実した施設の方がいいに越したことはありません。高齢になれば、何らかの健康面での不安を抱えがちですから、看護師常駐の有無は是非チェックしてみましょう。

認知症患者が看護師常駐の施設に入居するメリットとは

看護師が常駐する有料老人ホームや高齢者住宅の場合、緊急時だけでなく日頃の健康管理もしっかりと行ってくれる安心感がありますよね。

体はお元気、という認知症の方の場合でも、看護師が常駐する施設への入居はとても安心感があります。というのも、認知症の方の場合、症状があったとしても適切に周囲に体の不調を伝えられなかったり、ご自身で服薬を正しくできない、というケースが多いもの。また、認知症でない人と比べて判断力や理解力も低下しがちですから、総合的に健康管理をご自身で行うことが困難と言えます。

そのため、言動や行動、顔色などに変化が見られるときに、適切に異変に気づけるケア体制かどうか、毎日バイタルチェックなどを通じて健康管理をしっかりと行ってもらえるかどうかは、施設入居の際の大切なポイント。

2006年からは、認知症の方の健康管理を専門的や知識の裏付けのもと行うことのできる、認知症看護のスペシャリスト「認知症認定看護師」という資格が日本看護協会により設けられています。

認知症認定看護師とは、認知症患者の方のQOL向上に向けて看護を行うスペシャリスト。安心して暮らせる生活環境の提供や、行動心理症状の緩和・予防、患者家族や看護師・介護士への指導などを行うことが主な役割となっています。

認知症の方への直接的なケアに加えて、認知症ケアに携わるスタッフへの指導や相談などにも取り組む認知症認定看護師は、2017年1月時点で全国805人が認定を受けています。特に、認知症認定看護師の認定者数が多いのは兵庫県や大阪府、愛知県、長野県など。こうした地域では認知症患者に対する看護ケアの重要性が認識され、充実している傾向にあるといえるでしょう。

| 都道府県別認定看護師数(人) | |

|---|---|

| 北海道・東北 | 北海道(56)、青森(9)、岩手(8)、宮城(12)、秋田(33)、山形(4)、福島(10) |

| 関東・甲信越 | 茨城(5)、栃木(17)、群馬(8)、埼玉(25),千葉(35)、東京(99)、神奈川(38) |

| 東海・北陸 | 新潟(9)、富山(11)、石川(9)、福井(6)、山梨(35)、長野(42)、岐阜(16)、静岡(23)、愛知(41) |

| 近畿 | 三重(5)、滋賀(18)、京都(12)、大阪(51)、兵庫(42)、奈良(13)、和歌山(4) |

| 中国・四国 | 鳥取(8)、島根(6)、岡山(10)、広島(17)、山口(7)、徳島(1)、香川(4)、愛媛(6)、高知(4) |

| 九州・沖縄 | 福岡(16)、佐賀(2)、長崎(8)、熊本(9)、大分(7)、宮崎(0)、鹿児島(3)、沖縄(1) |

認知症の方の多くが精神科や神経科、神経内科、老年科などの専門医による診察や治療を受けることとなりますが、こうした専門医の指示のもとで適切な体調管理や服薬管理を行えるかどうか、といった点でも看護師常駐の施設は安心です。

特に、高齢者の場合、ご本人が持つ持病に加えて脱水症による体調不良や、便秘、低栄養などからくる体調不良や病気にかかりがちです。普段の生活にも大きく影響を及ぼす体調面でのケアは、適切に行うことができれば認知症症状の安定や緩和にも繋がりますから、「体は元気」という認知症の方でも看護師が常駐する老人ホームや高齢者住宅へ入居することは大きな安心材料となります。

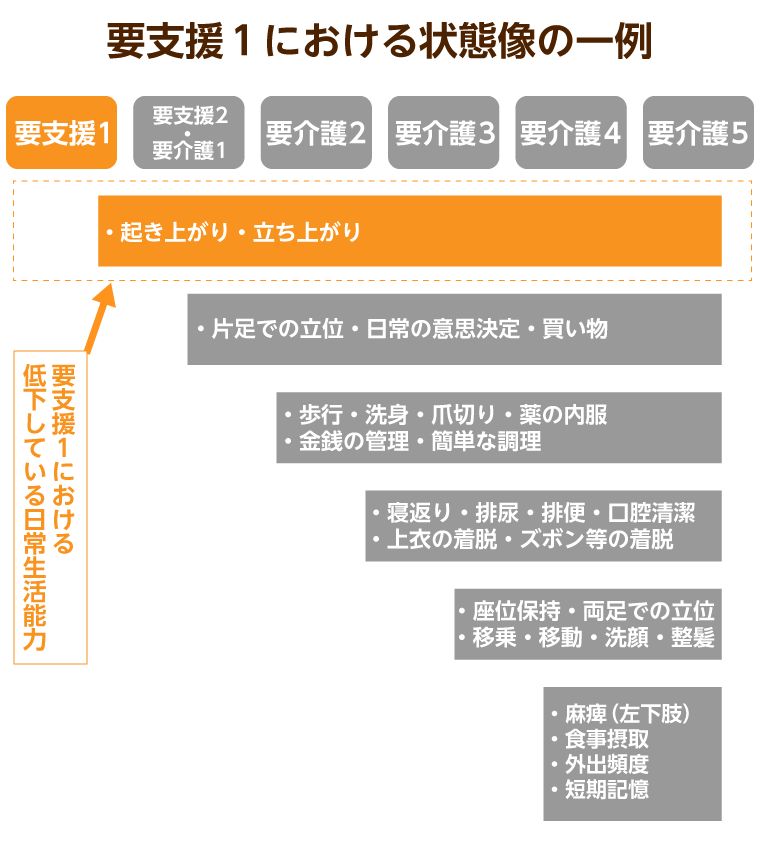

要支援1とは?

要支援1とは、介護保険制度の要介護度の中でも最も軽度な状態です。

食事やトイレ、身支度をはじめ、日常生活の基本的なことは他者の助けを借りなくても一人でこなせます。

しかし、調理や掃除などの家事、服薬といった一部の生活動作については、一人でできない場合があります。

自立・要支援2との違い

日常生活の基本的な動作が自力ででき、身の回りのことも一人で行える状態を「自立」といいます。

一方、「自立」以外の人で介護や介助が必要な場合があります。

中でも、自分一人で日常生活を送ることができるものの、家事や外出など一部で支援が必要な状態が「要支援」です。

要支援2は、要支援1に比べて日常生活での支援を必要とする範囲が広がります。

家事や身の回りのことを行うとき、基本的に見守りや手助けが必要です。また、立ち上がりや歩行時には支えを必要とします。

要支援1で在宅介護はできる?

要支援1の人を家族が自宅で介護することは十分に可能です。

要介護度認定のうち最も軽度な要支援1は、一人暮らしができる状態でもあるため、家族による在宅介護で暮らしているケースはよく見られます。

本人自身の力で生活の多くをこなせる状態なので、日常生活で家族による見守りや手助けが必要な場面はそれほど多くありません。

しかし、家族の介護負担を軽くするためにも、必要に応じてデイサービスや訪問介護などの介護サービスを利用すると良いでしょう。

現在は特に不自由なく自宅で暮らしていても、心身機能の衰えや病気や怪我などをきっかけに、要介護度が高くなる可能性も考えられます。

したがって、要支援1は在宅での介護が十分に可能な状態ですが、「一人の時間帯が長く、体調の急変時が心配」「家族が遠方で暮らしていて、将来が不安」といった声は少なくありません。

安心して暮らすために、老人ホームに入居するのもおすすめです。

要支援1で入居できる老人ホームは?

元気なうちに老人ホームへの入居を早めに考えておきたい場合、要支援1でも老人ホームによっては入居が可能です。

ただし、老人ホームによっては要介護以上の方でないと入居ができない場合もあるため、老人ホームごとに調べる必要があります。

要支援1でも入居ができる老人ホームは、「サ高住」や「ケアハウス」がオススメです。

サ高住

サービス付き高齢者向け住宅、略してサ高住(さこうじゅう)は、民間が運営するシニア向けの賃貸マンションです。

単身の高齢者や夫婦が安心して暮らせる環境が整備されています。

サ高住の大きな特徴は、バリアフリー設計とシニアに配慮したサービスです。

居室にはトイレや浴室、キッチンが用意されていて、移動しやすいように段差がなく手すりを設置しています。

また、廊下の幅も広いので、入居者がゆったり行き交うことが可能です。また、館内にはスタッフが常駐していて、見守りサービスや生活相談を受け付けています。

緊急時対応もしてくれるので、体調の急変時にも安心です。

また、介護や介助が必要な方は、外部の介護事業者と契約しましょう。

介護保険サービスの訪問介護やデイサービスなどを必要に応じて利用できます。

暮らしやすい生活環境とスタッフの行き届いたサポートによって、自宅で暮らしているような感覚で生活が送れます。

サ高住は実際に、自立の方をはじめ要支援や要介護1・2といった比較的要介護度の低い方が多く暮らしている老人ホームです。

ケアハウス

ケアハウスは、家族との同居が難しい高齢者が自治体の助成を受けて利用するのが特徴です。

要支援1で一人暮らしに不安のある高齢者には、「一般型(自立型)」と呼ばれるタイプがおすすめです。

一般型のポイントは、「自立状態であること」「介護が必要になったときは外部の介護事業者と契約して介護サービスが受けられること」の2つです。

主に訪問介護やデイサービスなどの介護保険サービスを利用しながら生活をします。

ケアハウスのメリットは、初期費用が安く抑えられることです。

一般型の場合、保証金として入居時に30万円程度がかかります。また、月額費用の目安は7万〜13万円程度です。なかには、初期費用のないケースもあるなど、初期費用にまとまった金額がかかる民間の有料老人ホームと比較して経済的な負担が軽く済みます。